挂机检测赚钱是真的吗?手机挂机能赚不?

“挂机赚钱是真的吗?”这个疑问,像一根刺,扎在每个试图在数字时代挖掘“被动收入”的网民心头。它描绘了一幅诱人图景:手机或电脑静置一旁,就能自动生财,仿佛开启了财富的永动机。然而,拨开这层迷人的外衣,其内核究竟是怎样的商业逻辑与技术现实?答案并非简单的真或假,而是一个涉及资源置换、风险博弈与价值判断的复杂集合体。要理解手机挂机能否赚钱,我们必须首先解构其存在的根基。

挂机赚钱的本质,并非凭空创造价值,而是一种计算资源、网络资源与注意力的租赁。你的设备,在“挂机”状态下,成为了某个庞大网络中的一个微型节点。这些平台或项目方,本质上是在整合海量的闲置设备资源,形成一股强大的分布式力量,去完成那些中心化服务器成本高昂或难以高效完成的任务。这些任务类型多样,构成了挂机赚钱的核心商业模式。常见的包括:流量分发与刷量,即模拟真实用户访问特定网站、App或视频,以提升其流量数据、搜索排名或广告价值;分布式计算,将庞大的计算任务(如科学计算、模型渲染)分割成无数个小单元,分发给成千上万的设备进行并行处理,最后汇总结果;数据抓取与采集,利用不同设备的IP地址,绕过网站的反爬虫机制,大规模抓取公开数据;以及自动化测试,让不同型号、不同网络环境的设备模拟用户操作,以测试App的兼容性和稳定性。你的手机“赚”到的钱,本质上是你出租了设备的CPU算力、网络带宽、IP地址以及电力消耗后获得的报酬。

理解了原理,下一个更实际的问题便是:手机挂机项目的真实收益究竟有多少?这里,我们必须泼一盆冷水。对于仅拥有一两台个人设备的普通用户而言,其收益可以说是极其有限的。单个设备的资源价值在庞大的资源池中被稀释后,其日收益通常在几毛钱到几块钱人民币之间波动,甚至更低。这个数字,可能还不足以覆盖设备长期高负荷运行所带来的额外电费、损耗(如电池寿命衰减)以及潜在的数据流量费用。那么,网络上那些宣称月入过万、甚至组建“手机墙”工作室暴富的案例又是怎么回事?这些并非虚构,但它们揭示了一个关键要素——规模化。那些真正能通过挂机获得可观收入的玩家,无一不是通过管理几十台甚至上百台设备,通过脚本和工具实现集群化控制,将微薄的个体收益叠加成可观的规模效应。这对于普通用户而言,不仅需要巨大的前期硬件投入,更涉及复杂的技术运维和管理成本,早已超出了“轻松赚钱”的范畴。

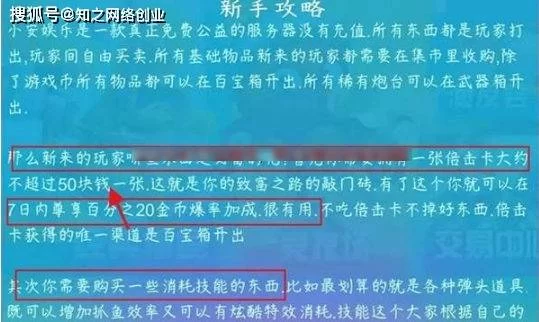

因此,当我们面对形形色色的挂机赚钱软件和平台时,“靠谱吗”的拷问就显得尤为重要。这个市场鱼龙混杂,良莠不齐,其中混杂着大量精心设计的骗局。常见的陷阱模式包括:高额门槛与“激活费”,要求用户先支付一笔费用才能开始挂机,本质上是变相的传销或资金盘;虚假数据与提现壁垒,软件内显示收益颇丰,但设置极高的提现门槛,或要求用户不断邀请新用户才能“解锁”提现功能,最终让你无法真正拿到钱;后门软件与隐私窃取,一些恶意软件以挂机为名,在用户不知情的情况下,窃取个人照片、通讯录、银行账户等敏感信息,甚至将设备变为勒索病毒或僵尸网络的跳板;以及平台跑路风险,许多小型平台运营周期极短,在收割一波用户后便会关闭服务器,卷款跑路,让用户血本无归。要辨别“挂机赚钱是不是骗局”,核心在于审视其商业模式是否可持续。一个真正靠谱的平台,其收益来源应当是清晰、合法的(如为企业提供上述的流量、计算或测试服务),并且对用户保持透明,而不是依赖于拉人头发展下线这种不可持续的传销模式。

那么,如何在这个充满诱惑与陷阱的领域中,找到一丝相对安全的缝隙?首先,保持绝对的理性与怀疑精神是第一道防线。任何承诺“高收益、零风险”的宣传,都基本可以判定为骗局。其次,选择有口碑、运营时间较长、模式透明的平台。可以深入搜索该平台的真实用户反馈,尤其是那些抱怨提现困难或软件有问题的声音,这些往往比华丽的广告更有价值。再者,坚决拒绝任何形式的先期付费。正规的挂机平台,其盈利模式是赚取资源差价,而不是向资源提供者收费。最后,也是最重要的一点,保护好个人信息与设备安全。尽量不要使用主力手机进行挂机,如果必须尝试,务必授予软件最低限度的权限,并使用虚拟身份信息注册。对于要求获取过多敏感权限(如通讯录、短信、相册)的软件,应立即卸载。

从更宏观的视角看,挂机赚钱现象是共享经济与零工经济在数字资源领域的延伸与异化。它将个人最微不足道的数字资产——闲置的设备算力,也纳入了全球化的价值链中。随着人工智能、物联网和边缘计算的发展,未来对分布式计算资源的需求可能会进一步增长。或许,未来的挂机项目将不再是简单的刷量或爬虫,而是参与到更高级的AI模型训练、智能城市数据感知等任务中,其单位价值也可能随之提升。但即便如此,其“规模化”的本质不会改变,个体能分到的蛋糕依然会是微小的一角。它更像是一种数字时代的“副产品”收入,是对闲置资源的一种微不足道的变现,而非一条值得全身心投入的财富之路。

在决定是否让你的手机加入这场无声的数字劳动之前,真正需要衡量的,是那微薄的收益是否值得你付出的设备寿命、个人信息以及那份潜在的未知风险。它不是通往财务自由的捷径,更像是一面镜子,映照出数字资源被商品化的现实,以及我们在其中作为微小节点的真实位置。