挂机赚钱app能赚钱吗?真实用户收款图分享

在数字浪潮的冲刷下,“挂机赚钱”这个概念如同幽灵般徘徊在各大社交平台与论坛,总能精准地抓住人们渴望轻松获取额外收入的神经。一张张令人心动的“挂机软件真实收款图”,动辄日入上百的收益截图,仿佛在向世人宣告一种全新的、近乎不劳而获的生存方式。然而,当我们拨开这层诱人的数字迷雾,直面那个最根本的问题——“挂机赚钱app能赚钱吗?”,答案远比简单的“能”或“不能”要复杂得多。它更像是一面镜子,映照出技术与人性的交织,机遇与陷阱的共存。

首先,我们必须理性地审视那些流传的“真实收款图”。这些截图,就其本身而言,大概率是真实的。但真实不代表普遍,更不代表可持续。这是一种典型的选择性展示与幸存者偏差效应。发布者,无论是项目推广者还是极少数的早期获利者,他们只会展示最光鲜亮丽的一面。你看到的是他日入三百的截图,却看不到他背后可能投入了数千元的“升级费用”,或者他是在项目最早期、红利最丰厚时进入的。这就如同彩票开奖,你只看到中奖者喜笑颜开,却忽略了成千上万未中奖者的沉默。这些收款图更像是项目方精心设计的营销诱饵,利用人们的视觉冲击和从众心理,构建一个“人人皆可暴富”的虚假幻象。因此,将个别案例的短暂成功,普适化为一种可靠的赚钱模式,本身就是认知上的误区。

那么,这些应用的“手机挂机赚钱原理”究竟是什么?揭开技术的外衣,其核心逻辑无外乎几种。最常见的是流量与数据贡献型。你的手机在“挂机”状态下,实际上是在为某些平台或商家执行特定任务,例如模拟用户点击广告、浏览网页、提升视频播放量、试玩新应用以刷高下载量和活跃度数据,或者贡献你的闲置带宽、算力,用于CDN加速甚至是一些灰色的网络活动。你的手机,实质上成了一个微型的“任务执行器”或“资源节点”。平台方将从广告主或需求方那里获得的收益,抽取巨大比例后,将残羹冷炙分发给成千上万的用户。其次,是广告变现型。这类App本身并无实际价值,其核心功能就是让你不断地观看广告。通过设置极高的提现门槛,诱导你为了“凑够”提现金额而持续为其贡献广告流量。最后,还有资金盘与传销模式型,这类最为危险,它们通常打着“区块链”、“大数据”等高科技旗号,要求用户投入本金,通过发展下线获取提成,其本质是“庞氏骗局”,一旦后续资金链断裂,便会瞬间崩盘。

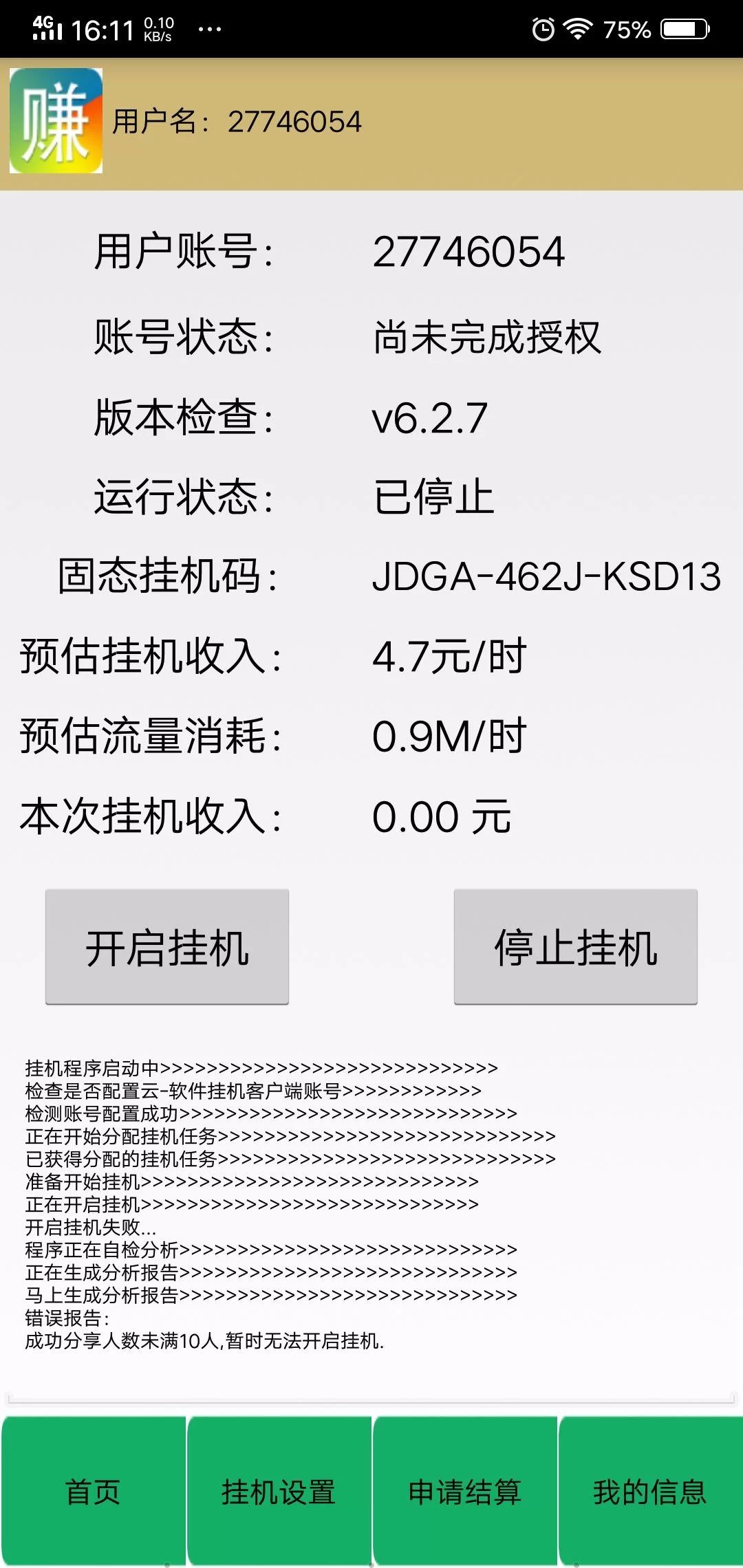

理解了其原理,我们便能更清晰地洞察“挂机赚钱骗局揭秘”的关键所在。骗局往往围绕着人性的贪婪与信息不对称展开。第一招是“画大饼”,用夸张的收益和精美的收款图作为诱饵。第二招是设置门槛,如高昂的VIP会员费、升级费,或是看似合理实则极难达成的提现条件(如邀请数十位好友)。第三招是信息黑箱,从不明确告知你的手机具体在做什么,收益计算的规则也模糊不清,让用户完全处于被动地位。第四招,也是最致命的,是窃取隐私,一些不良App会要求过高的手机权限,在后台偷偷上传你的联系人、短信、照片等敏感信息,用于电信诈骗或非法出售,其危害远超你损失的那点“收益”。因此,任何要求你先付费、过度索取权限、收益模式不透明的挂机App,都应被贴上“高危”的标签。

那么,是否意味着所有的“挂机”概念都是骗局呢?也并非如此。真正“靠谱的挂机项目”往往褪去了暴富的光环,回归到了一种更为务实的逻辑——闲置资源的微价值变现。例如,一些正规的CDN加速服务,会付费购买用户的闲置上行带宽,用于优化视频或网站的访问速度。这种模式下,价值交换清晰透明,你贡献的是实实在在的网络资源,获得的是与之匹配的微薄报酬,通常一天也就几块钱,聊胜于无。再比如,利用云服务器的闲置算力参与一些分布式计算项目,也能获得少量回报。这些项目的共同特点是:不承诺高额收益、商业模式清晰、不涉及拉人头、不侵犯用户核心隐私。它们并非通往财务自由的捷径,而更像是一种将沉没成本(如你已支付的宽带费用、闲置的服务器资源)转化为一点点现金流的工具,其心态应是“有则更好,无亦无妨”。

归根结底,对“挂机赚钱”的狂热追求,反映的是一种对“被动收入”的向往,但往往走错了方向。真正的、可持续的被动收入,从来不是源于安装一个App然后一劳永逸。它建立在你前期主动付出的基础上:是你精心创作的优质内容带来的持续广告分成或稿费,是你投入时间和精力学习理财知识后获得的资本利得,是你开发的一款软件或课程被无数次销售后的版税。这些“资产”才是能为你持续“挂机”赚钱的真正引擎。因此,与其将希望寄托于那些虚无缥缈的App,不如将目光转向自身,投资你的大脑,锻造你的技能。当你本身就成为了一个价值的创造者,你所收获的,将远非任何一张收款图所能描绘。