挂机赚钱是真的吗?挂机赚app能赚钱吗?

“挂机赚钱”这个词,像一阵季风,每隔一段时间就会在互联网的角落里刮起,撩动着无数人“躺着也能把钱赚了”的终极幻想。它所描绘的蓝图极具诱惑力:只需下载一个App,保持手机或电脑运行,就能在睡觉、工作、学习之余,让闲置的设备为你自动创造收益。但这份看似唾手可得的“数字零钱”,究竟是数字时代赋予普通人的红利,还是一个精心包装的、引诱人投入时间与个人信息的甜蜜陷阱?要回答这个问题,我们必须撕开其营销话术的华丽外衣,直面其商业逻辑的内核。

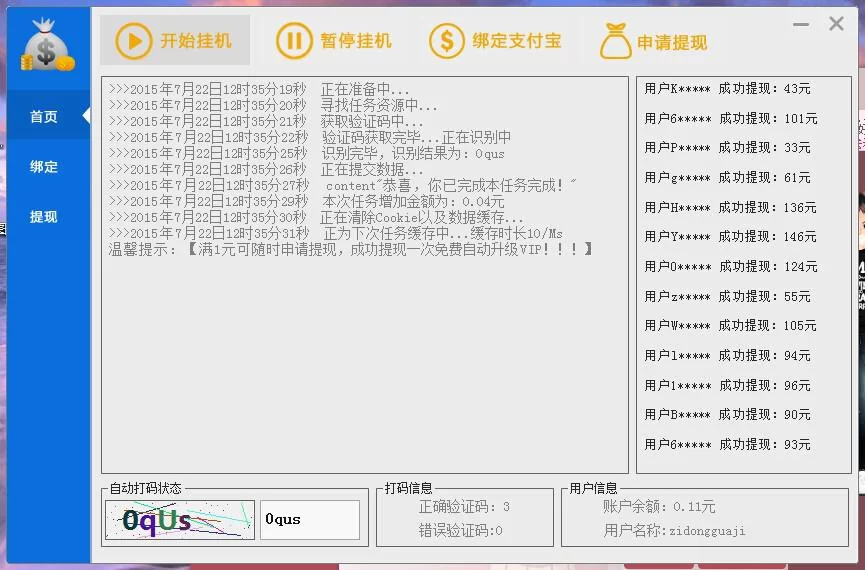

首先,让我们解构一下“挂机赚钱”宣称的运作原理。市面上绝大多数挂机赚App,其给出的理由通常无外乎以下几种:一是利用你闲置的设备算力进行“云端计算”或“挖矿”;二是通过模拟用户行为,自动点击广告、浏览网页、提升特定应用或网站的流量数据;三是作为“分布式网络”的一个节点,贡献你的带宽资源,用于网络加速或压力测试。从理论上讲,这些需求在真实世界中确实存在。云计算、广告流量测试、网络优化等都是互联网产业的刚需。然而,问题的关键在于,这些需求的商业价值,是否真的高到足以让平台方愿意拿出真金白银,分发给成千上万的普通用户?答案往往是否定的。这便引出了我们对手机挂机项目真实收益的审视。

让我们进行一次简单的成本效益分析。假设某挂机App宣称每小时能收益0.5元,一天运行12小时,就是6元。这听起来似乎还不错,一个月下来能有近200元的额外收入。但这个数字经不起推敲。首先,设备持续高负荷运行会产生额外的电费,尤其是对于性能羸弱的手机,其发热和耗电量会急剧增加,长期下来电费成本就可能抵消掉大部分收益。其次,也是最容易被忽略的,是*设备折旧与损耗*。电子产品的寿命是有限的,持续24/7的运转会加速CPU、内存、电池等硬件的老化。为了每天这区区几元钱,你可能在透支一部价值数千元的手机,这笔经济账怎么算都是亏本的。更残酷的是,绝大多数App的实际收益远比宣传的要低,往往是以“分”为单位计算,用户辛苦挂机几天,收益可能还不够买一杯豆浆,而提现门槛却被设置得遥不可及,最终导致用户在无尽的等待中不了了之。

那么,既然直接分发的收益微乎其微,这些App开发者的盈利模式究竟是什么?这正是挂机赚钱的风险和套路的核心所在。它们的商业模式并非“与用户共享价值”,而是“将用户本身作为产品”。你的手机,实际上沦为了一个被远程操控的“肉鸡”。第一,数据窃取。App在安装时会索取一系列敏感权限,包括读取联系人、短信、位置信息、访问相册等。在后台,它可能正在悄无声息地上传你的个人数据,并将其打包出售给数据黑产链条,用于精准诈骗或营销。第二,流量劫持。你的设备可能被用于访问特定网站、点击广告、刷高投票,甚至参与DDoS攻击等恶意网络活动。这不仅消耗你的带宽,更可能让你在不知不觉中成为网络犯罪的帮凶,面临法律风险。第三,恶意推广。App会频繁弹出广告,诱导你下载其他应用或注册服务,开发者从中赚取高额的推广佣金。你的注意力和时间,就这样被廉价地收割了。这些风险,远比那点虚无缥缈的收益要严重得多。

为了更清晰地理解其本质,我们必须将其与真正的被动收入与挂机软件区别开来。真正的被动收入,绝非不劳而获,它本质上是一种“前期主动投入,后期持续回报”的价值创造模式。例如,一位作家花费数月心血写成一本书,之后每次版税收入都是被动收入;一位程序员开发一款实用软件,用户付费下载后产生的持续收益也是被动收入;一位投资者经过深入研究购入优质资产,其带来的股息或租金同样是被动收入。它们的共同点在于,前期需要投入大量的智力、精力或资本,并创造出具有可持续价值的产品或资产。而挂机软件所承诺的,是绕过所有价值创造过程,直接“租用”你的设备资源换取微薄报酬,这本身就不符合基本的商业逻辑。它不是在创造价值,而是在消耗你的价值。

面对鱼龙混杂的市场,普通人如何辨别挂机App骗局?有几个简单的原则可以遵循。首先,警惕任何承诺“高额回报”的平台,比如“日入过百”、“月入过万”,这完全违背了价值规律。其次,观察其提现规则,如果提现门槛过高,或者存在各种限制条件(如需要邀请多少人、必须观看一定数量广告),这通常是拖延甚至拒绝兑付的套路。再者,检查其背后的公司信息,一个正规的应用应该有明确的开发主体、备案信息和用户协议,而骗子App往往信息模糊,甚至根本找不到运营方。最后,也是最关键的一点,审视其索取的权限,如果一个计算类或阅读类App索要通话、短信等无关权限,就必须高度警惕。记住,你的个人隐私和数据安全,远比那几毛钱的“收益”珍贵。

追逐挂机软件的蝇头小利,无异于用自己最宝贵的数字资产——时间、隐私和设备寿命,去交换一场注定亏本的交易。真正的财富,从不是在闲置中被动产生,而是在主动创造与价值交换中悄然累积。与其将希望寄托于虚无缥缈的“一键躺赚”,不如关掉那些闪烁的广告,将精力投入到能真正提升自我的事物上,那才是最稳健、最长远的投资。