挂机赚钱软件真的能赚钱吗,安全可靠吗?

在探讨“挂机赚钱软件”这个话题时,一个最直接且必须坦诚面对的问题是:它真的能带来收益吗?答案是肯定的,但这种收益往往与你投入的时间成本、设备损耗以及潜在的安全风险完全不成正比。坦白说,绝大多数宣称能“轻松月入过万”的挂机软件,其本质都是精心设计的商业陷阱或欺诈工具。它们利用了人们渴望“被动收入”的心理,将微不足道的回报作为诱饵,其真正的目标,远比那几块钱的奖励要昂贵得多。

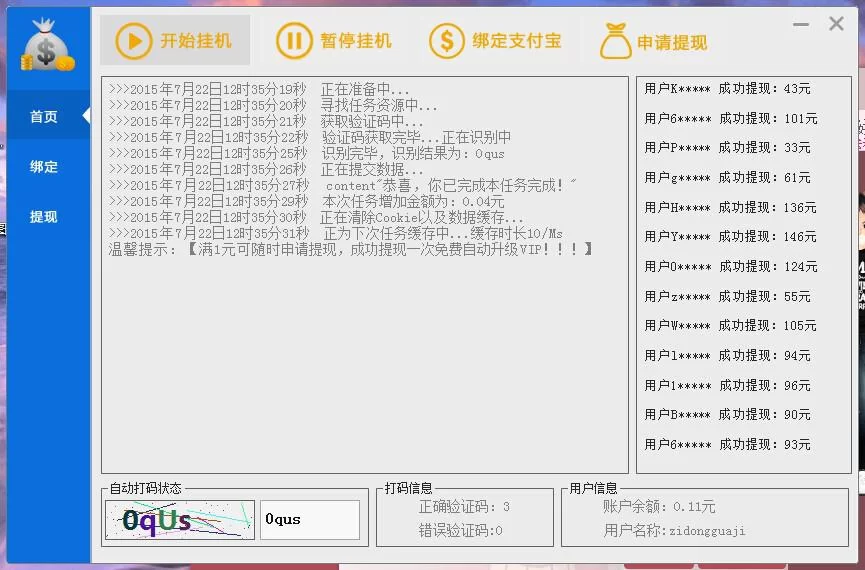

要理解这一点,我们必须深入探究手机挂机赚钱项目的核心原理。这些软件的运作模式通常可以分为三大类。第一类是流量消耗型。这是最常见的一种,软件通过指令让你的手机在后台自动执行一系列操作,比如不断点击广告、观看短视频、试玩其他应用、模拟用户浏览网页等。其背后的商业逻辑很简单:广告商或应用开发商需要大量的“活跃用户”数据来提升产品排名或广告曝光度,他们愿意为这些流量付费。挂机软件平台作为中间商,将任务分发给成千上万的用户,从中赚取差价,而用户分到的,只是整个利益链条中最微不足道的一小部分。你的手机,实际上成了一个廉价的“点击农场”工具。

第二类是算力贡献型。这类软件声称利用你手机的闲置计算能力来执行某些任务,最典型的就是“挖矿”或参与分布式计算项目。从理论上讲,这听起来似乎很高科技,也很有价值。但现实是,手机的计算能力极其有限,所谓的“挖矿”效率极低,产生的收益可能连消耗的电量费用都无法覆盖。更危险的是,许多此类软件实际上是伪装的恶意程序,它们不仅占用你大量的CPU和内存资源,导致手机发烫、卡顿、电池寿命急剧缩短,还可能在后台进行你完全不知情的非法活动,比如成为DDoS攻击网络中的一个“肉鸡”。

第三类,也是最危险的一类,是数据窃取型。这类挂机软件的“赚钱”功能只是一个幌子,其真实目的是窃取你的个人信息。一旦你授予了它过多的权限(如读取通讯录、短信、定位信息、相册等),它就会在后台悄无声息地将你的隐私数据打包上传。这些数据随后可能被用于精准诈骗、身份盗用,或在黑市上出售,其价值远超付给你的那点“奖励”。你以为是软件在为你工作,实际上是你和你的个人信息在被软件“利用”。

当我们清晰地认识到挂机软件的真实收益时,便会发现其投入产出比是何等的荒谬。以一款还算“正规”的流量型软件为例,用户可能需要让手机24小时不间断运行,耗费大量电量和流量,一个月下来,累加的收益可能只有十几元,甚至还不够支付一次提现的门槛。这种成本效益的严重失衡,决定了它根本不可能成为一种可持续的“赚钱”方式。这还未计算设备加速折旧的无形损失。那些承诺高额回报的平台,则往往在提现环节设置重重障碍,例如要求你拉人头、充值升级,或者干脆在你即将达到提现标准时,以“违规操作”为由封禁你的账户,让你所有的努力付诸东流。

因此,进行一次彻底的挂机软件安全风险分析,对于任何潜在用户都至关重要。首当其冲的是隐私泄露风险,这几乎是所有挂机软件的通病。其次是财产损失风险,从诱导付费、欺诈性会员订阅到直接的卷款跑路,手段层出不穷。再者是设备安全风险,恶意代码的植入可能导致手机系统崩溃,数据永久丢失。最后,还存在一种不易察觉的法律关联风险,如果你的设备被用于非法网络活动,尽管你毫不知情,但仍可能面临调查的麻烦。这四个层面的风险,如同悬在用户头顶的达摩克利斯之剑,让那点蝇头小利显得毫无吸引力。

那么,如何有效识别挂机软件骗局,保护自己免受侵害?这里有几条实用的判断准则。首先,审视权限请求。一个简单的挂机或看视频软件,为何需要读取你的通讯录和短信?任何与核心功能无关的权限请求,都应被视为一个危险信号。其次,警惕不切实际的回报承诺。商业的基本法则是等价交换,如果一个平台不能清晰说明其盈利模式,却承诺给予用户远超市场水平的回报,那么它不是在做慈善,就是在做骗局。再次,研究提现规则。过高的提现门槛、复杂的审核流程、模糊的条款说明,都是平台方意图“赖账”的常见手段。最后,查验开发者信息与用户评价。一个正规的应用背后通常有一个有迹可循的开发团队,而骗局软件的开发者信息往往是虚假的或根本不存在。多看看应用商店和社交媒体上的用户反馈,尤其是那些提到“无法提现”、“手机变卡”的评论,它们往往是真相的碎片。

将挂机软件视作一扇观察数字生态复杂性的窗口,或许比将其视为赚钱工具更为恰当。它揭示了流量经济的底层逻辑,也暴露了人性中的贪婪与侥幸。与其将宝贵的时间与设备资源投入到这些虚无缥缈的“被动收入”幻想中,不如将这份精力投资于自身技能的提升。学习一项新的编程语言、掌握一门设计技巧、磨练自己的文案写作能力,这些“主动”的投入所带来的回报,无论在稳定性还是回报率上,都将是任何挂机软件无法比拟的。真正的财务自由,源于自身价值的提升,而非等待手机屏幕上那个不断累加却永远无法兑现的数字。