挂机赚钱靠谱吗?浏览赚挂机能赚佣金不?

“挂机赚钱”,这个词汇在互联网的边缘地带长久地散发着诱人的光芒,它描绘了一幅理想的画面:电脑或手机只需静默运行,财富便会如涓涓细流般自动汇入账户。然而,这幅图景究竟是通往财务自由的捷径,还是一个精心设计的数字海市蜃楼?要回答这个问题,我们必须穿透其光鲜的表层,深入探究其运作的底层逻辑与潜藏的风险。

首先,我们需要理解绝大多数“挂机赚钱”项目所宣称的挂机赚钱的底层逻辑。它们通常声称,用户的设备在“挂机”状态下,正在为某些平台或公司提供“价值”。这些所谓的“价值”无外乎几种形式:其一是流量造假,即通过模拟用户点击、浏览网页、观看视频或点击广告,为特定网站或应用制造虚假的活跃度数据,以骗取广告主的费用或提升在资本市场的估值。其二是资源利用,即利用用户闲置的CPU、GPU算力或网络带宽,为某些项目(如分布式计算、内容分发网络CDN,甚至于加密货币挖矿)提供支持。其三是数据抓取与标注,让设备在后台自动抓取网络信息或进行简单的数据标注工作。听起来似乎合情合理,但问题的关键在于,这些“价值”的真实性与回报率是否匹配。一个普通用户的设备所能提供的微乎其微的流量或算力,在真实市场中几乎毫无价值,根本无法支撑起项目方所承诺的高额佣金。

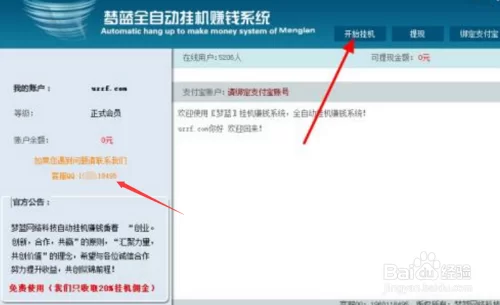

当理论上的回报远超实际价值时,骗局便应运而生。这正是自动浏览赚钱项目风险的核心所在。许多此类项目并非依靠创造真实价值来盈利,而是构建了一个典型的庞氏骗局或资金盘模型。它们用新用户缴纳的“会员费”、“激活费”或“升级费”来支付早期用户的“佣金”,制造出项目能够稳定盈利的假象。一旦新用户的增长速度跟不上资金兑付的需求,整个体系便会瞬间崩盘,留给后来者的只有血本无归的结局。更为隐蔽的风险在于软件本身。为了实现其宣称的“自动”功能,这些软件往往会要求获取过高的系统权限,如读取联系人、短信、相册,甚至控制其他应用。这为恶意软件、木马病毒和勒索软件打开了方便之门。用户的个人隐私信息、银行账户、社交媒体密码等敏感数据,都可能在这些看似无害的软件运行过程中被悄无声息地窃取。因此,参与这类项目,无异于将自己的数字资产安全置于悬崖边缘。

那么,是否存在任何相对靠谱的挂机模式呢?答案是肯定的,但其收益与人们想象中的“赚钱”相去甚远。例如,一些正规的分布式计算平台或CDN服务,确实会付费租用用户的闲置带宽和算力。但这里的付费标准极为低廉,通常每天的收益可能只有几毛钱到一两元,甚至还不够抵消设备运行所产生的电费和硬件损耗。这种模式更像是将闲置资源“变废为宝”,而非一种可持续的赚钱方式。这就引出了一个更为深刻的议题:被动收入与挂机赚钱区别。真正的被动收入,如版税、租金、股息或理财收益,其前提是前期投入了大量的资本、时间、智力或劳动,构建了能够持续产生现金流的资产。而“挂机赚钱”则试图跳过这个价值积累的过程,直接享受结果,这本身就违背了财富创造的基本规律。它贩卖的不是机会,而是一种不劳而获的幻想。

面对纷繁复杂的项目,如何识别挂机赚钱骗局便成为了一项必备技能。首先,审视其盈利模式。如果项目方无法清晰、透明地说明其资金来源,而是模糊地归咎于“广告合作”、“大数据风投”,并极力鼓动你发展下线,那么这极有可能是资金盘。其次,警惕任何形式的预付费。任何要求你先交钱(会员费、培训费、激活码等)才能开始赚钱的工作,都应被高度怀疑,因为合法的雇主是付薪给你,而不是向你收费。再者,检查软件的权限需求。一个简单的“自动浏览”工具,为何需要读取你的短信和通讯录?权限与功能不匹配,是恶意软件最显著的特征。最后,保持理性,回归常识。计算一下其承诺的日收益率,如果远超银行理财、基金投资等传统渠道,甚至达到了日赚数百元的程度,那它不是骗局,就是游走在法律边缘的灰色产业。

归根结底,对“挂机赚钱”的追逐,反映了一种渴望走捷径、快速致富的社会心态。然而,财富的积累从来不是一场轻松的“自动”游戏,它需要的是认知的提升、技能的打磨、价值的创造或耐心的资本投入。与其将希望寄托于虚无缥缈的数字幻影,不如将精力投入到学习一项新技能、经营一份小事业,或是进行稳健的理财规划。这些路径或许没有“挂机”那般轻松,但它们构建的财富,是真实、稳固且属于你自己的。在数字时代,真正的“被动收入”,源于你主动创造的、能够持续为他人提供价值的资产,而非一台在后台空转的机器。