在当今信息爆炸的时代,社交媒体平台上的粉丝数量成为衡量个人或品牌影响力的重要指标。尤其是头条平台,因其庞大的用户基础和高效的传播机制,吸引了无数内容创作者和商家争相入驻。然而,随着竞争的加剧,一些人开始寻求捷径,通过刷粉行为来快速提升粉丝数量。看似风光无限的粉丝狂涨背后,却隐藏着诸多严重后果,这些后果不仅影响个人或品牌的长期发展,甚至可能触犯法律。

首先,刷粉行为会导致数据失真。粉丝数量本是反映内容质量和用户认可度的重要指标,但刷粉行为使得这一数据失去真实性。虚假的粉丝数量不仅无法反映真实的用户互动情况,还会误导内容创作者对自身内容的评估,进而影响内容创作的方向和质量。长此以往,内容创作者可能会陷入自我满足的误区,忽视了对内容本身的打磨和提升。

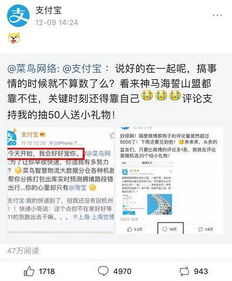

其次,刷粉行为损害品牌信誉。品牌的信誉是建立在真实用户基础上的,虚假的粉丝数量一旦被揭露,将会对品牌形象造成严重打击。用户一旦发现某个账号存在刷粉行为,往往会对其内容产生怀疑,甚至产生反感情绪。这种信任危机不仅会导致现有粉丝的流失,还会使得潜在用户对品牌敬而远之。

再者,刷粉行为影响平台生态。社交媒体平台的健康发展依赖于真实、活跃的用户互动。刷粉行为打破了这一平衡,导致平台内容推荐机制失灵,优质内容难以获得应有的曝光,而劣质内容却可能因虚假数据的支撑而占据推荐位。这不仅损害了平台的公信力,也打击了真正用心创作的内容创作者的积极性。

此外,刷粉行为可能引发法律风险。根据相关法律法规,虚假宣传、欺诈等行为是明令禁止的。刷粉行为本质上是一种数据造假,若涉及商业利益,可能构成虚假宣传,甚至触犯刑法。近年来,已有多个案例表明,监管部门对刷粉行为的打击力度不断加大,相关责任人不仅面临高额罚款,还可能面临刑事责任。

从长远来看,刷粉行为不利于用户粘性的培养。真实的粉丝群体是品牌发展的基石,他们通过互动、分享等方式,为品牌带来持续的关注和流量。而虚假粉丝不仅无法产生有效的互动,还会稀释真实粉丝的活跃度,导致整体用户粘性下降。品牌若想实现可持续发展,必须重视真实用户的积累和维护。

刷粉行为还可能导致广告效果不佳。对于依赖广告收入的平台和内容创作者而言,粉丝数量直接关系到广告投放的效果。虚假粉丝无法转化为实际的购买力,广告主一旦发现投放效果不理想,往往会减少或取消合作,最终影响内容创作者的经济收益。

更为严重的是,刷粉行为可能引发连锁反应。在一个充斥着虚假数据的生态环境中,越来越多的内容创作者和商家可能会选择跟进,形成恶性循环。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终将导致整个行业的公信力下降,用户对平台的信任度也会随之降低。

值得一提的是,刷粉行为还可能泄露用户隐私。一些不法分子通过刷粉服务,获取用户的个人信息,进而进行非法交易或诈骗活动。这不仅对用户个人造成损失,也会对平台的声誉造成负面影响。

在应对刷粉行为方面,平台方也面临着诸多挑战。尽管各大平台纷纷推出反刷粉机制,但由于技术手段有限,难以完全杜绝刷粉行为。因此,除了依靠技术手段,还需要内容创作者和用户共同努力,树立正确的价值观,拒绝参与刷粉行为。

对于内容创作者而言,坚持内容为王是根本之道。只有不断提升内容质量,才能吸引并留住真实粉丝。同时,加强与粉丝的互动,了解用户需求,提供有价值的内容,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

对于用户而言,提高辨别能力至关重要。在面对海量信息时,应保持理性,不盲目追求数据表象,关注内容的真实性和价值。通过积极参与互动,支持优质内容,共同营造一个健康、真实的网络环境。

总之,刷粉行为看似能带来短期的粉丝增长,但其背后的隐患不容忽视。无论是内容创作者、平台方还是用户,都应认识到刷粉行为的严重后果,共同努力,维护一个健康、真实的社交媒体生态。只有这样,才能实现内容创作的长远发展,提升用户体验,推动整个行业的良性循环。