在微信生态中,点赞与投票作为重要的社交互动数据,其真实性直接影响内容价值的评估与平台生态的健康。然而,点赞刷票、虚假投票等行为屡禁不止,不仅扭曲了内容传播的真实逻辑,也损害了用户的信任基础。如何在微信上精准发现点赞刷票行为,已成为内容创作者、平台监管方及普通用户共同关注的核心问题。这一过程需要结合技术特征、用户行为模式、数据异常规律等多维度进行综合判断,而非依赖单一指标。

一、点赞刷票的底层逻辑:从“人工”到“智能”的技术演变

要发现点赞刷票,首先需理解其实现手段的迭代。早期的刷票多依赖“人工水军”,通过雇佣真实用户手动完成点赞或投票,这类行为的特点是操作分散、IP地址多样,但效率低下且成本较高。随着技术发展,“自动化工具”逐渐成为主流,通过模拟用户行为脚本,实现批量账号的集中操作,可在短时间内制造大量虚假互动。近年来,更出现“AI刷票”技术,利用深度学习生成虚拟用户画像,配合动态IP池和设备指纹伪造,使刷票行为更接近真实用户行为,增加了识别难度。

微信作为拥有超13亿月活用户的超级应用,其反刷票技术也在持续升级。平台通过建立“行为-设备-账号-网络”四维风控模型,对点赞、投票等行为进行实时监测。但刷票方与平台的风控博弈从未停止,这种动态对抗使得“发现点赞刷票”需要更精细化的观察维度,而非简单依赖“点赞量高低”这一单一指标。

二、从用户行为维度:识别“非自然互动”的异常信号

用户行为是判断点赞刷票的核心切入点。正常用户的点赞行为往往具备“场景化”和“个性化”特征:例如,基于内容共鸣对朋友动态点赞,或因参与活动对特定投票链接互动。而刷票行为则呈现出明显的“机械化”与“集中化”特征,具体可通过以下维度观察:

1. 点赞行为的时空异常

正常用户的点赞活动通常与日常作息强相关,如工作日白天(9:00-18:00)点赞频率较低,晚间(20:00-23:00)及周末时段较为活跃。若某一账号在凌晨0点-6点(非活跃时段)出现高频点赞,或短时间内(如1分钟内)对10+不同内容完成点赞,明显违背人类行为习惯,属于典型异常。此外,若多个账号在完全相同的时间点(如整点时刻)集中点赞同一内容,极可能由脚本触发。

2. 点赞内容的关联性缺失

真实用户倾向于点赞自己感兴趣的内容,如好友的生活动态、专业领域的干货文章或参与过的活动投票。若某一账号的点赞列表中,80%以上内容为陌生账号的推广信息、投票链接或低质营销内容,且与该账号的历史兴趣标签(如朋友圈常发美食、旅行)无关联,则大概率存在“无差别刷票”行为。例如,一个平时仅发育儿内容的妈妈账号,突然开始大量点赞“游戏推广”“电商砍价”等无关内容,这种“兴趣漂移”是重要警示信号。

3. 点赞与互动行为的比例失衡

在微信生态中,点赞、评论、转发、收藏构成了完整的互动链条。正常优质内容的互动比例通常为“点赞>评论>转发”,且评论内容会围绕主题展开。若某一内容的点赞量达10万+,但评论量不足500条,且评论内容高度雷同(如“支持”“加油”“顶”等无意义短语),或评论者账号均为新注册(无头像、无朋友圈、关注数为0),则点赞数据真实性存疑。这种“高点赞、低深度互动”的现象,是刷票行为的典型数据特征。

三、从数据维度:捕捉“量级背离”与“群体联动”规律

数据层面的异常是发现点赞刷票的硬性证据。微信平台虽未公开具体算法逻辑,但通过公开数据与行业实践,可总结出以下可量化的判断标准:

1. 点赞量与账号粉丝量的背离

对于个人公众号、视频号或朋友圈内容,点赞量应与账号的粉丝基数、活跃度正相关。若一个粉丝量仅5000的小号,某条内容的点赞量突破5万,且远超其历史最高点赞量(如日常平均点赞量200+),这种“量级跃升”不符合传播规律,可能存在集中刷票。此外,若多个小号(粉丝量<1万)的点赞量均异常接近(如均在500-800之间),且发布时间高度集中,暗示存在“统一调度刷票”。

2. 点赞账号的群体特征聚类

通过观察点赞账号的注册时间、设备型号、地理位置等特征,可发现刷票的“群体联动”痕迹。例如,某一投票活动中,前100名点赞账号中有80%为2023年新注册账号,且设备型号集中于少数几款低价安卓机(如“红米Note 9”“荣耀Play 4T”),地理位置全部集中在某二线城市的小范围区域(如某科技园区内IP地址重复),这些账号显然不具备真实用户的分散性特征。微信风控系统会标记“设备指纹重复”“IP地址异常集中”的账号群体,此类账号的点赞行为会被判定为无效。

3. 点赞增长曲线的“阶梯式突变”

正常内容的点赞增长通常呈“平缓上升-平台期-小高峰”的曲线,例如发布后24小时内缓慢增长,因朋友圈转发形成小高峰,之后趋于稳定。而刷票内容的点赞增长曲线往往呈现“阶梯式突变”:在短时间内(如1小时内)点赞量从1000飙升至10000,之后增长停滞,这种“断崖式增长”缺乏自然传播的积累过程,是技术刷票的直接证据。

四、从平台机制维度:利用微信风控工具与用户举报体系

微信平台本身已建立多层级反刷票机制,普通用户可通过官方渠道辅助发现刷票行为:

1. 微信“看一看”与“公众号后台”的数据交叉验证

公众号运营者可在后台查看“点赞来源”数据,若发现点赞用户中“非粉丝占比”过高(如>70%),或用户地域分布与内容目标受众严重不符(如面向上海用户的本地资讯,点赞用户却集中在中西部省份),则需警惕刷票。此外,“看一看”推荐机制会基于用户兴趣标签分发内容,若某一非热门内容突然进入“看一看”热榜,但实际阅读量、评论量与点赞量不匹配,可能存在刷量行为。

2. “微信举报”功能的精准打击

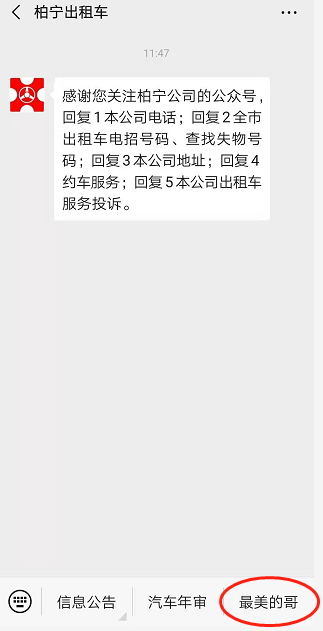

微信用户对异常点赞行为可通过“举报”渠道提交反馈,具体路径为:点击异常内容→“…”→“举报”→“虚假互动”→“刷票/刷赞”。平台收到举报后会启动人工审核,结合风控模型数据对账号进行处罚(如限制互动功能、封禁账号)。对于活动主办方,微信“投票功能”已内置“防刷票机制”,如限制同一IP/设备的投票次数、验证用户身份(手机号/银行卡)等,但部分第三方投票平台可能绕过微信机制,此时需通过对比“投票数据”与“朋友圈点赞数据”的一致性(如投票数远超朋友圈可见点赞数)来判断刷票。

五、发现的挑战与应对:从“被动识别”到“主动防御”

尽管可通过上述方法发现点赞刷票,但当前仍面临三大挑战:一是“AI刷票”的技术升级,通过模拟用户真实行为(如随机间隔点赞、模拟人工滑动)降低识别难度;二是“跨平台协同刷票”,部分刷票团伙通过境外工具或加密通信规避微信风控;三是“成本与收益的失衡”,对于高价值投票(如商业评选、利益争夺),刷票方可能投入更高成本,导致普通用户难以通过常规手段识别。

应对这些挑战,需构建“用户-平台-创作者”三方联动的防御体系:用户应提升数据素养,不盲目迷信点赞量;平台需持续优化风控算法,强化“行为序列分析”(如点赞前的浏览时长、互动路径);创作者则可通过多维度数据交叉验证(如评论质量、转发链接打开率)综合判断内容真实性。

在微信社交生态中,点赞与投票的真实性是维系信任的基石。发现点赞刷票不仅是技术层面的识别问题,更是对“内容价值回归”的守护。通过观察行为异常、捕捉数据背离、善用平台机制,我们能在复杂的数据海洋中辨别虚假互动,推动微信生态从“流量至上”向“质量优先”转变。唯有如此,社交互动才能真正传递情感价值,而非沦为数据游戏的牺牲品。