朋友圈点赞,这个看似微小的社交行为,实则承载着个人内容价值的量化反馈、社交关系的温度感知,甚至是对自我表达的隐性肯定。当“如何在微信朋友圈快速刷到更多点赞?”成为许多人的日常疑问时,我们需要的不仅是零散的技巧,而是对社交逻辑、内容本质与平台机制的系统性洞察。快速获赞的核心,从来不是投机取巧的“刷量”,而是精准把握“用户注意力”与“情感共鸣点”的能力——这需要从内容创作、互动策略、平台适配三个维度构建一套可落地的方法论。

一、内容价值:从“自我表达”到“用户共鸣”的转向

朋友圈的本质是“熟人社交场”,但用户刷朋友圈时的注意力逻辑,却更接近“信息流筛选”——每一条动态都在竞争有限的视觉停留时间。想要快速获得点赞,首先要打破“我想发什么”的惯性思维,转向“用户想看什么”。内容价值的共鸣,往往源于三个底层逻辑:情绪唤醒、视觉优先、实用供给。

情绪共鸣是最快的点赞触发器。人类对情绪的敏感度远高于信息,一句“成年人的崩溃就在一瞬间”的感慨,配一张深夜加班的模糊照片,往往比精心制作的旅游攻略更易获赞。这不是因为内容“优质”,而是因为它精准戳中了“疲惫感”“压力感”的集体情绪,让好友在“我也是这样”的认同中按下点赞键。相反,过度强调“我很好”的完美人设,反而会因距离感降低互动欲望——朋友圈需要的是“真实可感”的情绪,而非“无懈可击”的表演。

视觉冲击是第一道“注意力筛选门”。在信息爆炸的社交场景中,用户对内容的停留时间不足3秒,图片或视频的“视觉优先级”直接决定是否被点开。研究发现,构图简洁、色彩明快、主体突出的图片(如逆光人像、俯拍美食、极简风景)比复杂堆砌的九宫格更易获得关注。文案同样如此,“短平快”的表达比长篇大论更有效:一句“今日份治愈:海边的风”,配合一张海浪特写,比300字的旅行日记更能引发“想看更多”的冲动。优质内容不是“信息量的堆砌”,而是“情绪价值的浓缩”——用最少的视觉元素,传递最精准的情绪信号。

实用供给是长期获赞的“信任基石”。如果情绪共鸣是“瞬时吸引”,那么实用内容就是“持续沉淀”的社交货币。职场人分享“3个提升PPT效率的快捷键”,宝妈记录“宝宝辅食制作避坑指南”,这些内容因直接解决用户痛点,会被主动收藏、转发,甚至“点赞以备后用”。实用内容的关键在于“垂直度”与“可复制性”:长期聚焦某一领域(如健身、读书、职场),形成“这个人总能提供有用信息”的认知,好友会形成“期待感”——看到你的动态就习惯性要点赞,因为“肯定有收获”。

二、互动策略:从“单向输出”到“双向奔赴”的杠杆

很多人误以为朋友圈是“发完就结束”的单向传播,实则不然。点赞是社交关系的“情感货币”,而互动则是“货币流通”的关键。快速获赞的本质,是通过主动互动撬动“互惠机制”,让好友在“被看见”的回应中,主动给予你“看见”的反馈。

主动评论是“破冰”的第一步。评论不是简单的“赞”,而是“精准反馈”。对好友的旅游动态,与其泛泛点赞,不如评论“这张蓝眼泪照片太绝了!是在涠洲岛吗?求攻略”——这种“具体+提问”的评论,会让对方感受到“你真的认真看了”,进而更关注你的动态。评论的“黄金法则”是“3秒原则”:看到好友动态后3秒内评论,系统会判定为“强互动”,该动态在你的好友列表中排序会更靠前,曝光率自然提升。此外,评论要“避坑”:避免“哈哈”“不错”等无效评论,也忌“杠精式”质疑——前者像“群发消息”,后者会破坏社交氛围。

回复评论是“延长互动链”的核心。当好友评论你的动态时,及时回复能构建“对话感”。比如你分享读书笔记,好友评论“这本书我也想读”,回复“我整理了思维导图,发你~”或“第3章关于‘认知闭环’的观点特别颠覆,看完可以聊聊”,这种“价值延续+对话邀请”,会让好友从“点赞者”变成“参与者”。回复的“潜规则”是“优先度排序”:优先回复“提问式评论”(如“在哪里拍的相机?”),再回复“共鸣式评论”(如“太懂这种感觉了!”),避免“平均用力”——毕竟,每个人都希望自己的问题被认真对待。

参与“共同话题”是“强关系绑定”的利器。朋友圈的社交本质是“关系连接”,而共同话题(如同事的项目进展、朋友群的兴趣爱好)是强化关系的“催化剂”。当好友在朋友圈发起“周末徒步组队”,即使你不去,评论“下次一定!求定位”,也能让对方感受到你的关注;同事分享“项目上线成功”,评论“熬夜加班终于值了!为你骄傲”,会拉近职场距离。互动不是“功利性索赞”,而是“情感性连接”——当好友在互动中感受到“被重视”,他们会更愿意用点赞回应你的分享。

三、平台适配:从“盲目发布”到“精准触达”的优化

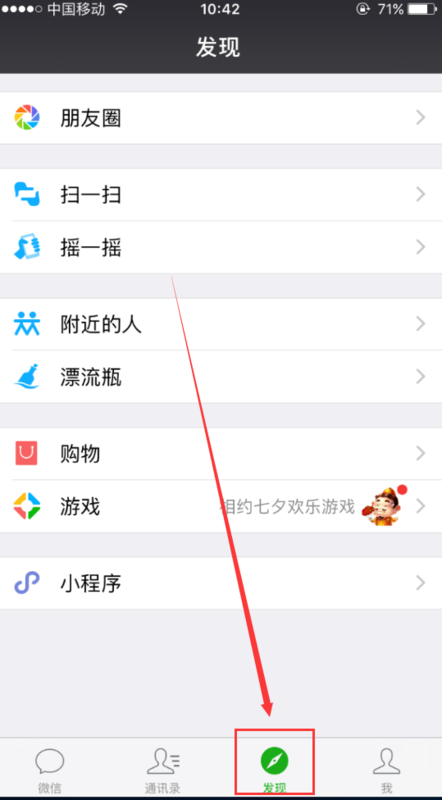

微信朋友圈的算法并非完全“时间线优先”,而是结合“互动亲密度”“内容热度”“用户行为”的混合排序机制。想要快速获赞,需要理解平台的“隐形规则”,让内容在“对的时间”“对的场景”触达“对的人”。

发布时间是“曝光窗口”的关键。好友刷朋友圈的时间,直接决定你的动态能否进入“黄金视线”。数据显示,工作日早8-9点(通勤时段)、午12-14点(午休时段)、晚20-23点(睡前时段),以及周末上午10-12点、下午15-17点,是用户活跃高峰。在这些时段发布,能获得更多初始曝光,而初始的评论、点赞会触发算法的“热度加权”,将内容推送给更多好友。此外,要避开“竞争时段”:比如早7-8点(赶时间刷信息)、晚18-19点(晚餐时间),用户停留时间短,互动率自然降低。

好友分组是“精准投放”的策略。微信的“部分可见”功能,不是“隐私保护”的工具,而是“内容定制”的武器。不同圈层的好友,对内容的偏好差异极大:同事可能关注“职场干货”,家人更在意“生活日常”,朋友偏爱“情绪共鸣”。将“职场干货”仅对“同事组”可见,将“宝宝成长记录”仅对“家人组”可见,能避免“内容过载”导致的审美疲劳——当好友看到“与自己相关”的内容,点赞意愿会显著提升。分组的核心不是“隐藏”,而是“让对的人看到对的内容”。

“看一看”与“搜一搜”是“长效曝光”的延伸。如果你的内容被好友分享到“看一看”,或因关键词被“搜一搜”收录,会获得跨圈层的曝光。比如你分享的“长沙美食探店”,被好友分享到“看一看”,其他用户通过“搜一搜”搜索“长沙美食”时,你的动态可能出现在结果页,带来非好友的点赞。这类“长尾曝光”虽然占比不高,但能积累“内容资产”——长期坚持垂直领域输出,优质内容会持续带来被动点赞。

结语:点赞之上,是社交的本质回归

“如何在微信朋友圈快速刷到更多点赞?”这个问题的答案,从来不是“技巧的堆砌”,而是“价值的交换”与“情感的连接”。当我们从“我要什么”转向“用户要什么”,从“单向输出”转向“双向互动”,从“盲目发布”转向“精准适配”,点赞会成为水到渠成的结果,而非刻意追求的目标。

朋友圈的真正价值,不在于点赞数字的多寡,而在于每一次互动背后,那些被看见、被理解、被回应的温暖瞬间。快速获赞的终极逻辑,是用真诚的内容换取共鸣,用积极的互动连接彼此,让朋友圈成为“社交关系”的滋养地,而非“数字焦虑”的制造场。当我们放下对“点赞数”的执念,反而能在每一次分享中,收获更珍贵的社交体验——这,或许才是朋友圈存在的意义。