微信留言点赞刷票行为的泛滥,已成为破坏社交平台公平性与内容生态真实性的顽疾。从商业活动的拉票竞争到内容创作者的流量博弈,部分用户通过技术手段批量操控点赞数据,不仅扭曲了互动价值的本质,更对平台信任机制构成严峻挑战。如何精准检测微信留言点赞刷票行为,已成为平台方、活动主办方及内容创作者亟待解决的技术命题,其核心在于通过多维数据特征分析与智能算法模型,构建“行为识别-溯源定位-生态治理”的闭环检测体系。

微信留言点赞刷票行为的核心特征识别

检测刷票行为的前提,是深入理解其与正常点赞行为的本质差异。微信作为强社交关系链平台,正常点赞行为往往具备“高相关性、低突发性、强个体性”特征:用户通常基于真实社交关系或内容兴趣产生互动,点赞行为分散在全天不同时段,且单账号操作频率符合人类行为习惯(如平均每小时点赞次数不超过5次,单次点赞间隔多在10秒以上)。而刷票行为则呈现出明显的“反常特征”:一是操作高度集中化,短时间内(如1分钟内)对同一目标进行连续点赞,或深夜、凌晨等非活跃时段出现点赞高峰;二是行为模式机械化,点赞间隔规律统一(如每3秒一次)、内容停留时长趋近于零(点进留言页即点赞,无阅读行为);三是账号群体化联动,大量新注册或低活跃度账号集中参与,且IP地址、设备型号、用户行为轨迹高度重合,形成“点赞矩阵”。这些特征为技术检测提供了明确的识别锚点。

基于行为特征的实时监测:构建动态阈值体系

技术检测的第一步,是通过实时监控用户点赞行为数据,建立动态阈值预警机制。平台可采集三类核心数据:行为频率数据(单账号单位时间点赞次数、单目标单位时间收到点赞总量)、行为质量数据(点赞前内容停留时长、点赞后是否进行评论/转发等深度互动、账号历史活跃度)、环境关联数据(IP地址归属地、设备指纹唯一性、网络切换频率)。例如,当某条留言在1分钟内收到超过50个点赞,且其中80%的账号为近7日注册、设备型号集中在同一批次时,系统可自动触发初级预警;若进一步分析发现这些账号的IP地址属于同一省份且为机房段(非真实用户家庭/办公网络),则可判定为刷票行为并启动拦截。

这种动态阈值体系的关键在于“适应性调整”——随着黑产技术迭代(如通过模拟人工点击降低操作频率),平台需持续更新基准值。例如,初期将“1分钟10次点赞”设为异常阈值,当黑产将频率降至“1分钟5次”时,系统需结合“停留时长是否不足2秒”“是否无任何其他互动”等复合指标进行二次判定,避免误伤正常用户。

关联网络图谱分析:穿透刷票黑产的组织化运作

刷票行为往往不是孤立操作,而是黑产链条的末端呈现。高级检测技术需通过关联网络图谱分析,穿透账号群背后的组织化运作模式。平台可基于设备指纹、手机号绑定、支付账户、社交关系链等数据,构建“账号-设备-IP-身份”的多维关联图谱。例如,某次刷票事件中,100个参与点赞的账号虽使用不同昵称,但设备指纹显示其共享同一硬件特征(如相同设备ID、相同屏幕分辨率),且手机号前6位集中为同一批号(虚拟号段批量注册),同时这些账号的登录IP均指向某云服务器的出口IP——通过这种“蛛网式”关联,可快速定位黑产团伙的运营模式(如“养号池-操作端-控制端”三级架构)。

此外,图谱分析还能识别“跨平台刷票”行为。部分黑产为规避检测,会引导用户从微信跳转至外部小程序或第三方平台进行点赞操作,此时通过追踪用户行为路径(如微信留言页→外部链接→返回微信完成点赞),可发现异常跳转特征,并将其纳入刷票判定依据。

机器学习模型:从“规则驱动”到“智能识别”的跃迁

面对黑产对抗的复杂性,传统基于固定规则的检测方法已显不足,机器学习模型的应用成为提升检测精度的核心路径。平台可收集历史标记的刷票样本(含正常与异常行为数据),训练分类模型(如随机森林、XGBoost或深度神经网络),输入特征包括:用户画像特征(账号注册时长、历史互动频率、社交关系链强度)、行为序列特征(点赞时间间隔、操作连续性、内容跳转路径)、环境特征(IP地理位置、网络类型、设备安全等级)。例如,模型通过学习发现,刷票账号的“点赞-评论”转化率不足1%(正常用户该比例通常超20%),且“深夜(23:00-6:00)点赞占比”超60%,这些组合特征能显著提升判别准确率。

深度学习模型则能捕捉更细微的行为模式。通过循环神经网络(RNN)分析用户点赞行为的“时间序列特征”,可识别出人类难以察觉的规律——例如正常用户的点赞间隔存在随机波动(如5秒、8秒、12秒),而刷票账号的间隔高度稳定(如固定6秒一次),这种“机械式规律”成为模型判断的关键。目前,头部平台的机器学习模型对刷票行为的识别准确率已超95%,误报率控制在3%以内,实现从“事后拦截”到“实时预警”的转变。

人工审核与规则迭代的协同进化

技术并非万能,面对“模拟真人行为”的高级黑产(如雇佣真实用户批量点赞,或通过AI模拟人类操作),需引入人工审核与规则迭代的协同机制。平台可建立“机器初筛-人工复核-规则优化”的闭环:对机器判定为“可疑但非明确”的案例(如账号活跃度中等、行为模式介于正常与刷票之间),交由人工审核团队进一步核查(如查看账号历史互动内容、分析用户社交关系真实性);同时,人工审核结果反向输入训练数据集,优化模型特征权重,提升对新型刷票模式的识别能力。

例如,当黑产采用“真人众包刷票”(即通过兼职任务引导真实用户点赞)时,机器检测可能失效,但人工审核可通过分析账号的“任务特征”(如短时间内大量参与不同活动拉票、评论内容模板化)进行判定。这种“人机协同”模式,既弥补了技术对复杂场景的适应性不足,又通过规则迭代推动了检测体系的持续进化。

检测技术的应用价值:从公平守护到生态净化

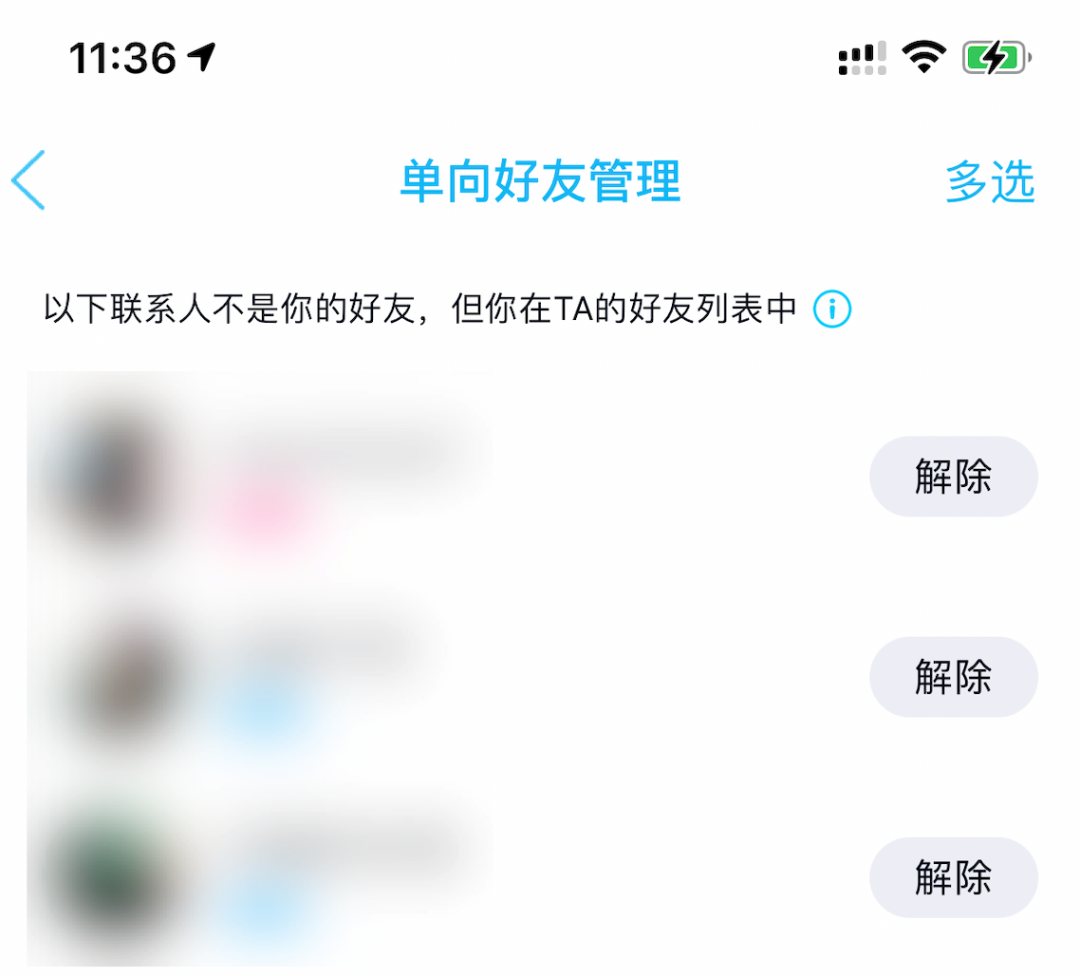

精准检测微信留言点赞刷票行为,具有多重应用价值。对活动主办方而言,可确保投票结果的公平性,避免刷票行为对活动公信力的破坏;对内容创作者而言,能过滤虚假流量,让优质内容获得真实曝光;对平台方而言,则是维护社交生态健康的重要举措——当用户意识到“点赞数据无法被操纵”,会更倾向于基于真实兴趣互动,从而提升平台的内容质量与用户粘性。当前,微信已通过“微信豆”(虚拟货币)购买点赞、异常流量清零等技术手段,结合检测体系对刷票账号进行限权(如禁止参与活动、限制功能使用),形成了“事前预防-事中拦截-事后处置”的全链路治理。

挑战与展望:对抗升级中的技术突围

尽管检测技术不断进步,刷票黑产的对抗也在持续升级。一方面,黑产通过“IP代理池”“设备农场”“AI模拟操作”等技术手段,试图规避检测;另一方面,部分用户对“刷票”的认知存在偏差,将其视为“常规操作”,增加了治理难度。未来,检测技术需向“更智能、更主动、更协同”方向发展:一是引入联邦学习技术,在保护用户隐私的前提下,跨平台共享黑产特征数据,提升识别广度;二是结合知识图谱构建“刷票风险画像”,对高风险账号进行前置拦截;三是推动“平台-用户-监管”三方共治,通过用户教育提升对刷票危害的认知,通过法律法规明确刷票行为的违法成本。

微信留言点赞刷票行为的检测,本质是一场“技术对抗”与“生态净化”的长期博弈。唯有以精准识别为矛、以生态共治为盾,才能守护社交平台的真实与公平,让每一次点赞都承载真实的价值判断。这不仅是对技术能力的考验,更是对平台社会责任的践行——当刷票空间被持续压缩,健康的互动生态才能生长,而用户对平台的信任,也将成为最坚固的“护城河”。