刷短视频时,你是否注意到朋友总在滑动屏幕却鲜少按下点赞?这种“浏览不点赞”的现象早已不是个例,反而成了短视频时代用户行为的普遍注脚。当平台算法将点赞数视为内容价值的核心指标,当创作者将点赞视为社交认可的象征,用户的沉默浏览却像一面镜子,照见了数字时代人际互动的微妙变迁——点赞的社交价值正在被稀释,而内容消费的“去社交化”趋势正悄然重塑用户行为逻辑。

一、点赞的“社交负债”:从“表达认同”到“承担压力”

点赞在短视频平台诞生之初,本是用户对内容的简单认可,如同现实生活中的“点头致意”。但随着平台将点赞数与内容曝光度、创作者收益深度绑定,点赞逐渐异化为一种“社交货币”——每一次点赞都可能被解读为公开的立场表态。用户开始意识到,点赞不仅是给创作者的反馈,更是向社交圈传递的信号:你喜欢什么类型的内容,你认同什么样的价值观。这种“被看见的压力”,让许多用户对点赞产生了防备心理。

比如,当朋友发布一条涉及敏感话题或争议观点的视频时,点赞可能意味着“支持该立场”;当内容涉及炫耀、消费主义时,点赞又可能被贴上“虚荣”“攀比”的标签。更微妙的是,用户会担心“点赞列表”被他人窥探:同事看到自己点赞的搞笑段子,可能影响专业形象;家人看到自己点赞的情感类内容,可能引发不必要的关心。在这种“社交负债”的顾虑下,用户选择“沉默浏览”——用滑动完成内容筛选,却用拒绝点赞保留社交自主权。

二、碎片化消费的“无意识滑动”:点赞是“主动行为”,浏览是“被动接收”

短视频的底层逻辑是“碎片化内容+即时反馈”,而用户刷视频的行为本质上是“被动接收”与“无意识滑动”的结合。算法根据用户历史行为精准推送内容,用户在滑动屏幕时,大脑处于“低认知负荷”状态——内容像流水线上的商品,被快速浏览、快速抛弃,而点赞作为“主动行为”,需要用户中断无意识的滑动流程,进行“价值判断”。

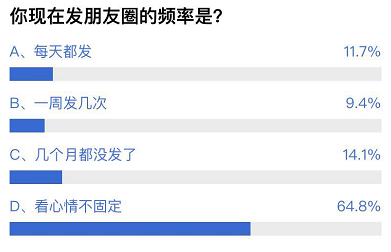

这种“浏览-点赞”的动作成本差异,直接影响了用户行为。当内容处于“可看可不看”的阈值时,用户更倾向于“滑走”而非“点赞”;只有当内容带来强烈情感冲击(如极致搞笑、深刻共鸣)时,用户才会主动按下点赞键。但现实中,多数短视频内容处于“中等刺激”水平——能吸引用户停留10秒,却不足以激发点赞冲动。就像我们刷朋友圈时,会默默浏览朋友的动态,却很少点赞一样,“无意识滑动”成了短视频时代默认的“内容消费模式”,而点赞则成了“高成本”的少数派行为。

三、算法推荐的“信息茧房”:用户在“浏览”中寻找,在“沉默”中逃离

短视频平台的算法推荐机制,本质上是“用数据预测用户偏好”,但过度精准的推荐反而可能让用户陷入“信息茧房”。当用户连续浏览同类内容(如美妆、游戏、宠物)时,算法会不断推送相似主题,而用户在“被投喂”的过程中,逐渐产生审美疲劳或认知厌倦。此时,浏览成了用户“寻找出口”的方式——通过滑动屏幕,用户可能在寻找算法之外的新鲜内容,但点赞却需要对新内容产生真正的认同。

更深层次的原因在于,算法推荐的“浏览-点赞”闭环存在矛盾:平台希望通过点赞数据优化推荐,但用户却可能在“被迫浏览”中拒绝为“算法想看的内容”点赞。比如,用户因为好奇点击了一条自己不常关注的领域视频,浏览后发现自己并不喜欢,自然不会点赞;但算法却会因这次“浏览行为”误判用户偏好,继续推送同类内容。这种“被算法绑架的浏览”,让用户对点赞更加谨慎——他们不愿为“非本意”的内容背书,宁愿用沉默对抗算法的“精准控制”。

四、用户画像的“沉默大多数”:点赞是“少数人的狂欢”,浏览是“多数人的常态”

短视频平台的用户行为分布,始终遵循“二八定律”:20%的活跃用户贡献了80%的点赞、评论和转发,而80%的“沉默大多数”则以浏览为主。这部分用户并非不使用平台,而是对互动缺乏兴趣。他们的需求很简单:用碎片时间打发无聊,获取即时娱乐,而不愿承担社交压力或参与内容创作。

值得注意的是,“沉默大多数”的构成正在多元化。过去,年轻用户是短视频的互动主力,但如今,中年用户甚至老年用户的比例大幅提升——他们刷短视频更多是为了了解社会热点、学习生活技能,而非社交互动。对于这部分用户而言,点赞是“年轻人的游戏”,浏览才是“实用的工具”。此外,还有一部分“内容倦怠者”:长期使用短视频后,他们对平台的互动机制感到疲惫,选择“只看不赞”来保持与平台的距离感。

五、平台机制的“互动陷阱”:从“鼓励点赞”到“尊重沉默”

短视频平台为了提升用户粘性,设计了各种“互动激励”机制:点赞解锁隐藏内容、点赞获得虚拟奖励、点赞提升创作者等级……但这些“互动陷阱”反而让部分用户产生了“逆反心理”。当点赞从“自愿行为”变成“平台任务”,用户开始用“拒绝点赞”来维护自主权——他们不愿被平台的数据指标绑架,不愿成为“互动数据”的傀儡。

更深层的挑战在于,平台对“点赞数据”的过度依赖,已经扭曲了内容创作生态。创作者为了追求点赞数,倾向于生产“爆款模板”内容(如跟风热点、制造冲突、贩卖焦虑),而真正有价值、有深度的内容因“点赞率低”被埋没。用户的沉默浏览,本质上是对这种“流量至上”生态的无声抗议——他们用脚投票,选择用“浏览”支持自己真正认可的内容,却用“不点赞”拒绝参与平台的“数据狂欢”。

刷短视频时的“浏览不点赞”,不是用户的冷漠,而是数字时代人际互动的理性回归。当点赞不再是简单的“认同表达”,而是承载了社交压力、算法绑架和流量焦虑时,用户选择用沉默保留内心的真实。对平台而言,理解“沉默浏览”的价值或许比追逐点赞数据更重要——尊重用户的“不点赞”权利,优化内容推荐的真实性,减少互动机制的强制性,才能让短视频从“流量战场”回归“内容本质”。而对用户而言,“浏览不点赞”的背后,或许正是我们在数字洪流中,努力守护的一份“不被定义”的自由。