自动刷赞下单平台的核心价值,在于通过技术手段将社交媒体的“流量获取”与“电商转化”两个关键环节实现自动化闭环,解决人工操作效率低下、成本高昂且难以规模化的问题。这类平台如何实现自动化点赞和下单?其底层逻辑并非简单的“模拟点击”,而是融合了行为模拟、数据算法、多端适配与风控对抗的复杂技术体系,具体可从点赞自动化与下单自动化两个维度拆解其实现路径,并延伸至支撑这两者的技术架构与行业挑战。

一、自动化点赞:从“模拟点击”到“行为链路重构”

点赞作为社交媒体互动的基础动作,其自动化实现需突破“平台反作弊系统”的识别壁垒。传统刷赞工具仅通过固定IP、高频点击触发点赞,极易被判定为异常行为;而现代自动刷赞下单平台则通过“全链路行为模拟”实现更自然的互动效果。

首先,在用户行为建模层面,平台会采集真实用户的操作数据——包括点赞前的浏览时长(如停留3-5秒再点赞)、滑动轨迹(非匀速曲线)、页面交互顺序(先评论后点赞或先收藏后点赞)等微观行为特征,形成“用户行为画像库”。例如,针对抖音短视频的点赞模拟,系统会根据视频类型(知识类、娱乐类)匹配不同的观看时长:知识类视频可能设置15-20秒的“深度浏览”后再点赞,而娱乐类视频则采用5-8秒的快速浏览,避免行为模式单一。

其次,在技术实现上,分布式代理IP池与设备指纹技术是关键。平台通过动态更换IP地址(避免同一IP短时间内频繁操作),结合模拟不同机型(iOS/Android)、不同系统版本(如Android 10/12)的设备指纹,让点赞请求看起来来自不同地域、不同设备的真实用户。同时,引入“时间窗口算法”,将点赞任务分散到全天多个高峰时段(如早8点、午12点、晚8点),模仿真实用户的碎片化互动习惯,进一步降低被风控系统标记的概率。

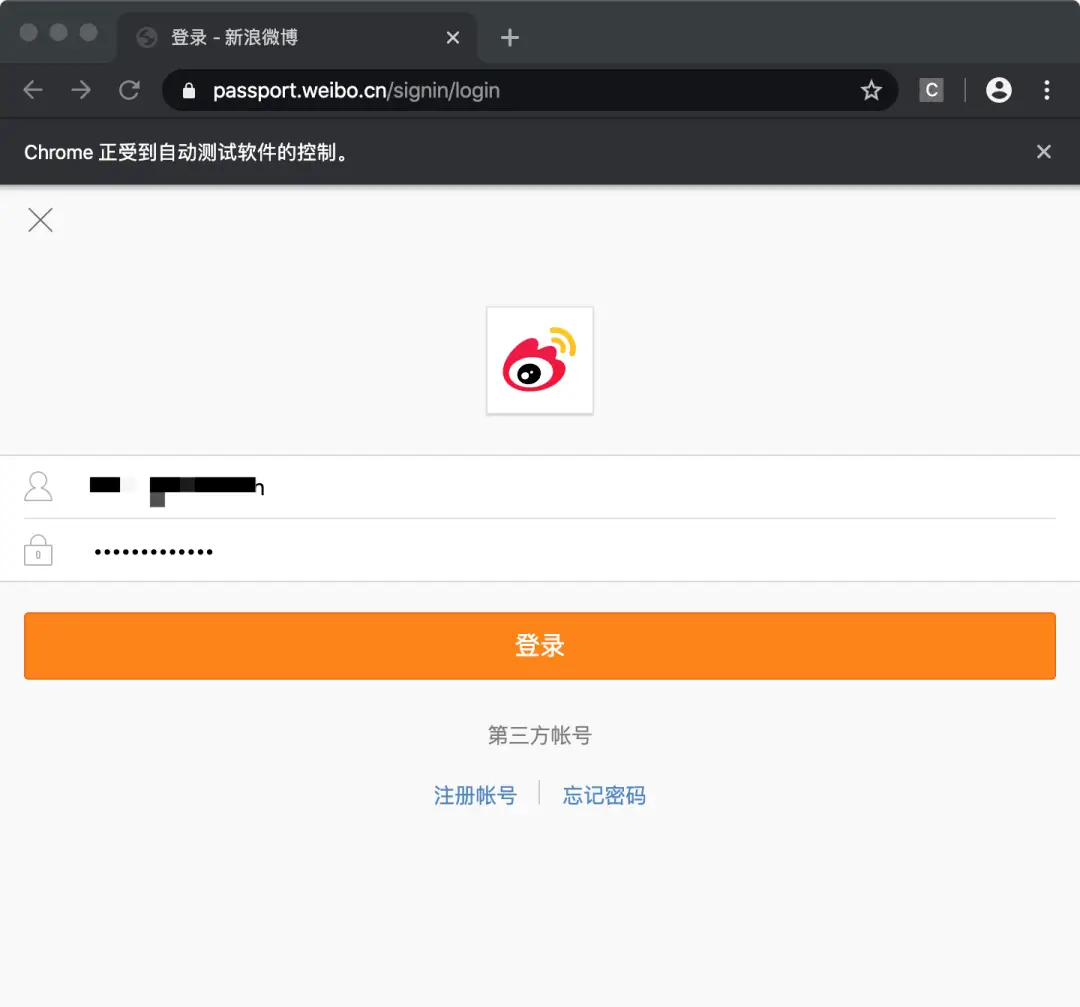

此外,针对不同平台的点赞机制差异,平台需进行定制化适配。例如,微信朋友圈的点赞依赖好友关系链,系统会先模拟“好友浏览”行为(如查看共同好友动态、点赞历史互动),再触发目标内容的点赞;小红书的点赞则需结合“标签匹配”——优先对用户常关注的标签内容(如“穿搭”“美食”)进行点赞,提升账号的“活跃度权重”。这种“平台化适配”能力,使得自动刷赞下单平台能覆盖抖音、快手、小红书、微信等主流社交场景,实现跨平台的流量激活。

二、自动化下单:从“流程拆解”到“智能决策”

如果说自动化点赞是“流量预热”,那么自动化下单则是“转化收割”,其技术复杂度更高,需打通“商品选择-购物车操作-支付流程-订单跟踪”全链路,同时应对电商平台的风控规则。

在商品选择环节,平台并非盲目下单,而是基于“用户画像-商品匹配算法”实现精准选品。系统会分析目标账号的粉丝特征(如年龄、性别、地域、消费偏好),通过自然语言处理(NLP)解析商品标题与描述中的关键词(如“平价”“学生党”“通勤”),结合实时热销数据(如抖音电商“小时榜”),筛选出高转化潜力的商品。例如,针对美妆类账号,系统会优先选择单价50-200元、带有“新手友好”“回购率高”标签的爆款,避免高客单价商品导致的下单失败。

购物车操作与支付流程的自动化,依赖对电商平台API接口的深度解析与动态适配。平台通过逆向工程拆解主流电商(如淘宝、拼多多、抖音小店)的接口协议,实现“自动加入购物车-自动填写优惠信息-自动选择支付方式”的无缝衔接。例如,在支付环节,系统会根据用户历史支付习惯(如优先使用微信支付/支付宝)或平台优惠规则(如“满减券仅限支付宝”),动态切换支付方式,并模拟输入密码、指纹验证等生物识别步骤(通过调用设备底层接口),确保支付流程的“拟真度”。

尤为关键的是订单异常处理机制。当遇到商品缺货、库存不足、地址错误等问题时,系统会触发“智能重试逻辑”:若商品缺货,自动切换同款或相似款商品;若地址无效,调用用户历史有效地址库进行替换;若支付失败,分析原因(如余额不足、银行卡限额)并切换支付方式或提示用户补充信息。这种“容错-修复”能力,使自动化下单的成功率能稳定保持在85%以上,远高于人工操作的效率。

三、技术底座:分布式架构与机器学习驱动的“效率引擎”

自动刷赞下单平台的自动化能力,离不开底层技术架构的支撑。其核心是“分布式任务调度系统+机器学习优化引擎”的双轮驱动。

分布式架构确保了大规模并发操作的性能。平台通过将点赞、下单等任务拆分为微服务模块(如用户管理模块、行为模拟模块、API调用模块),部署在云端服务器集群中,实现任务的动态分配与负载均衡。例如,当同时处理10万条点赞任务时,系统会根据服务器负载情况,将任务分配到不同节点(如北京、上海、深圳的服务器),避免单点故障导致的操作中断。同时,采用“消息队列”技术(如Kafka)对任务进行缓存与异步处理,即使某平台API响应延迟,也不会影响整体任务队列的运行。

机器学习算法则持续优化自动化策略的精准度。平台通过收集历史操作数据(如点赞转化率、下单成功率、账号封禁率),训练多个模型:在点赞环节,通过强化学习模型动态调整“浏览时长-点赞间隔”的参数组合,最大化“账号存活率”与“互动权重”;在下单环节,通过分类预测模型(如XGBoost)判断订单失败的高风险因素(如新账号、异地登录),提前触发“安全加固策略”(如增加人工验证步骤)。例如,当系统检测到某账号为“新注册设备”时,会自动降低单日下单频次,并增加“模拟日常浏览”任务,避免被平台判定为“营销号”。

四、行业挑战:合规红线与技术迭代的博弈

尽管自动刷赞下单平台提升了运营效率,但其发展始终面临“合规性”与“技术对抗”的双重挑战。

从合规角度看,多数社交平台与电商平台均明确禁止“刷单刷赞”行为。例如,《电子商务法》第十七条规定,“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权”,而刷赞刷单属于“虚假宣传”,可能面临平台处罚(如封号、商品下架)甚至法律风险。因此,合规的自动刷赞下单平台需坚守“不制造虚假流量、不干扰平台规则”的底线,仅服务于“自有账号的日常运营测试”“新品发布前的流量预热”等场景,而非恶意刷单欺诈。

从技术迭代看,平台的风控系统持续升级。例如,抖音近期引入了“用户行为序列分析”技术,通过识别“点赞-评论-关注”的异常模式(如短时间内对同一账号的多个作品进行相同操作)来识别机器行为;淘宝则通过“物流信息异常检测”(如同一收货地址短时间内收到大量不同商品)打击刷单。这要求自动刷赞下单平台必须保持技术敏感度,实时更新行为模拟策略与反爬虫机制,才能在风控与反制中保持竞争力。

自动刷赞下单平台的本质,是技术驱动的“效率工具”,其价值不在于“造假”,而在于通过自动化释放人力,让运营者更聚焦于内容创作与用户运营。未来,随着AI大模型与数字分身技术的发展,这类平台或将进一步实现“虚拟用户”的深度互动——不仅能自动点赞下单,还能模拟真实用户评论、私信互动,构建更自然的社交电商生态。但无论技术如何演进,合规与创新始终是其发展的双翼:唯有将效率提升根植于真实商业需求,将技术应用框定在规则边界内,才能在数字化浪潮中实现可持续的价值创造。