在QQ生态的早期发展阶段,各类第三方工具曾为用户提供了丰富的功能延伸,其中“QQ刷赞大师”作为一款以快速提升QQ空间互动数据为卖点的工具,曾活跃于部分用户的社交场景中。围绕“谁曾在QQ刷赞大师里买过QQ号?”这一问题,本质上是对特定数字资产交易链条中用户群体的解构——这类交易并非简单的账号买卖,而是附着了“刷赞”“涨粉”等虚假数据需求的灰色市场行为。其背后涉及的个人创业者、营销从业者乃至灰色产业链从业者,共同构成了这一现象的多元用户画像,而他们的行为逻辑,则折射出社交平台早期数据价值认知的偏差与生态治理的挑战。

一、QQ号交易与“刷赞大师”的功能耦合:从虚拟账号到数据工具的异化

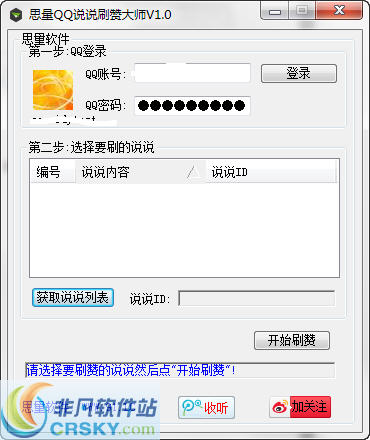

QQ号作为腾讯生态的基础数字身份,其价值本应与用户的真实社交关系绑定。但在“QQ刷赞大师”这类工具的语境下,QQ号逐渐异化为可量化、可交易的“数据载体”。这类工具通常提供两类核心服务:一是直接出售已预设基础数据的“成品号”(如带有一定空间访问量、说说点赞数、留言数的QQ号),二是为用户自有QQ号提供批量刷赞、刷粉丝的“增值服务”。前者正是“买QQ号”行为的主要标的,其交易逻辑在于:购买者无需从零积累社交数据,即可获得一个看似“活跃”的账号,用于快速融入特定社交场景或开展商业推广。

这种交易的可行性,依赖于早期QQ平台对账号行为数据的监管漏洞。通过模拟人工操作或利用程序脚本,“刷赞大师”能在短时间内为账号注入虚假互动数据,使普通QQ号在外观上“包装”成高活跃度账号。例如,一个通过“QQ刷赞大师”购买的QQ号,可能已具备数千条说说点赞、上百条空间留言,甚至预设了特定年龄段的“好友”群体——这些数据看似真实,实则是工具批量生成的“泡沫”,却足以满足部分用户对“社交面子”或“营销工具”的需求。

二、购买QQ号的用户群体画像:从个体虚荣到产业需求的分层

“谁曾在QQ刷赞大师里买过QQ号?”这一问题背后,并非单一用户群体,而是根据需求动机划分的多层次画像,其行为逻辑差异反映了不同时期的社会心态与商业环境。

第一类:追求“社交捷径”的年轻用户。在QQ空间鼎盛的2000年代末至2010年代初,青少年群体将“说说点赞数”“空间访问量”视为社交地位的象征。部分学生或刚接触网络的年轻人,因缺乏真实社交积累,或希望通过快速提升数据获得同龄人认可,选择通过“QQ刷赞大师”购买“高赞账号”。这类账号通常带有年轻化的昵称、预设的个性签名,甚至部分说说内容,购买者只需替换个人信息即可“伪装”为“活跃用户”。他们的行为本质是对社交认同的焦虑,试图用虚假数据填补真实社交能力的空缺。

第二类:低成本营销的中小商家与个人创业者。随着QQ从社交工具向营销场景渗透,部分中小商家(如淘宝店主、微商)或个人创业者将QQ空间视为推广渠道。相较于从零开始运营新账号,通过“QQ刷赞大师”购买带有基础粉丝和互动数据的账号,能大幅降低“冷启动”成本——一个已有数千“好友”和“点赞”的账号,发布商品信息时更容易获得初始曝光,形成“数据吸引数据”的虚假繁荣。这类用户的核心诉求是“效率”,对账号真实性的要求低于对数据表象的需求,本质上是将QQ号视为可消耗的营销工具。

第三类:灰色产业链的“数据中间商”。在更隐蔽的层面,部分用户购买QQ号并非自用,而是作为二次交易的标的。这类中间商通过“QQ刷赞大师”批量获取低价“成品号”,再根据不同需求(如特定地区、性别、年龄层)加价转售,形成“账号生产-数据包装-分销变现”的微型产业链。他们的行为已超出个人需求范畴,具有明显的商业投机性质,甚至可能涉及账号盗取、信息贩卖等违法违规操作——部分“成品号”的原始数据来源,正是通过非法手段获取的闲置或被盗QQ号。

三、行为背后的价值逻辑:虚假数据需求与平台生态的失衡

用户愿意为“QQ刷赞大师”里的QQ号付费,核心驱动力是对“数据价值”的误判。在社交平台的早期阶段,用户活跃度、互动数据等指标被视为账号“权重”的直接体现,而高权重账号往往能获得更多平台推荐(如QQ空间“明星排行榜”)、更易添加好友、更易在群组中获取话语权。这种“数据=价值”的认知,催生了“刷赞”“买号”的畸形需求:用户相信,拥有虚假数据的账号能带来真实的社交红利或商业收益。

然而,这种逻辑的本质是对平台生态规则的透支。QQ作为腾讯的核心产品,其数据价值本应建立在真实用户行为之上——真实的点赞代表真实的兴趣,真实的访问代表真实的连接。当虚假数据充斥平台,不仅破坏了社交关系的可信度,也让依赖数据精准度的商业推广陷入“劣币驱逐良币”的困境:真正用心经营账号的用户,可能因数据增长缓慢而被淹没;而依赖虚假数据的账号,却因“看起来更活跃”获得更多资源,最终导致平台生态的空心化。

“QQ刷赞大师”及其关联的QQ号交易,正是这种失衡的集中体现。它迎合了部分用户的短期功利心理,却以牺牲长期社交信任为代价——当用户发现购买的“高赞账号”无法带来真实互动,甚至因被平台识别违规而封禁时,所谓的“捷径”反而变成了“陷阱”。

四、治理挑战与行业启示:从“刷赞大师”消失看数字资产规范

随着腾讯对平台数据造假行为的持续打击,“QQ刷赞大师”这类工具逐渐退出公众视野,其关联的QQ号交易市场也大幅萎缩。这一过程揭示了社交平台治理的核心逻辑:唯有坚守真实数据的价值底线,才能维护生态的长期健康发展。

对用户而言,“买号刷赞”行为的警示意义在于:数字时代的社交价值,终究回归到真实的内容与真诚的互动。一个QQ号的价值,不在于其点赞数或粉丝量的多寡,而在于其背后承载的社交关系与内容创造力。对平台而言,则需要通过技术手段(如图像识别、行为分析)与规则完善(如账号分级、数据溯源)双管齐下,压缩虚假数据的生存空间。

从更宏观的视角看,“QQ刷赞大师”里的QQ号交易现象,也是数字经济发展初期“野蛮生长”的一个缩影。它提醒我们:当虚拟资产(如QQ号、社交数据)开始具备交易属性时,必须建立与之匹配的规范体系——既要明确数据权的归属,也要界定数据使用的边界,更要打击利用虚假数据牟利的灰色行为。唯有如此,才能让数字资产真正成为促进社交连接、激发商业活力的良性工具,而非破坏生态秩序的“毒瘤”。

最终,“谁曾在QQ刷赞大师里买过QQ号?”这一问题留下的不仅是用户群体的记忆,更是对数字时代价值认知的反思:在虚拟与现实的边界日益模糊的今天,唯有真实,才是社交与商业最坚实的基石。