在社交平台生态中,“空间说说”作为年轻用户分享生活、表达自我的核心场景,其互动数据往往直接关联个体的社交价值感知。而“发布说说后刷赞行为”的普遍存在,早已不是简单的偶然现象,而是数字社交时代心理需求、平台机制与社会文化交织的必然产物。这种行为背后,藏着人类对认同的本能渴望、社交资本的隐性竞争,以及技术设计对用户行为的精准引导。要理解其普遍性,需从个体心理、平台逻辑、社会文化三个维度展开剖析。

一、心理驱动:从“自我确认”到“社交焦虑”的闭环

人类作为社会性动物,自我价值的确认高度依赖外部反馈。在现实社交中,他人的赞美、认同是建立自我认知的重要参照;而虚拟空间则将这种反馈机制压缩、提速,形成“发布-等待-点赞-满足”的即时闭环。当用户发布说说时,本质上是在进行一次“自我呈现”——无论是日常琐事、情绪宣泄还是成就展示,都隐含着“我希望被看见”“我希望被认可”的潜在期待。

此时,“点赞”成为最低成本的认同符号。相较于评论的深度互动,点赞仅需一次点击,却能传递明确的“我看到了”“我赞同”的态度。这种低门槛反馈,恰好满足了用户对“即时满足”的心理需求:发布后刷新页面,看到数字跳动,大脑会分泌多巴胺,产生“被关注”的愉悦感。反之,若长时间无人点赞,则可能引发“社交焦虑”——用户会自我怀疑:“我的内容不够好?”“我在朋友心中不重要?”这种焦虑进一步驱动刷赞行为:通过主动提醒、暗示甚至直接请求,打破“无人回应”的尴尬,重建自我价值感。

更深层次看,刷赞行为还源于“社会比较”心理。在社交平台,用户的说说往往处于半公开状态,好友列表中的“他人”成为比较对象。当看到同龄人的说说收获数十甚至上百赞,而自己个位数时,一种“相对剥夺感”油然而生。为了不在这场“社交竞赛”中落后,用户会通过刷赞维持数据的“体面”,确保自己的社交形象不被边缘化。这种从“自我确认”到“社交焦虑”再到“行为补偿”的心理闭环,使得刷赞成为许多用户的下意识选择。

二、平台机制:算法设计与社交货币的隐性激励

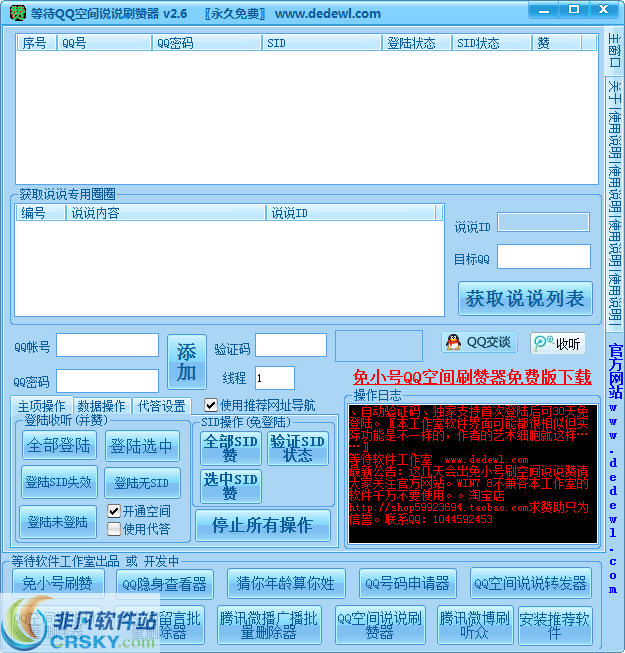

社交平台并非中立的“信息广场”,其技术设计本质上是用户行为的“驯化者”。以QQ空间为例,其产品逻辑中暗含多重机制,直接助推了刷赞行为的普遍性。

首先是“流量分配的可见性差异”。平台算法往往优先展示高互动内容——点赞数高的说说更容易被推上“好友动态”前列,获得更多自然曝光。这意味着,“点赞”不仅是社交认可,更是一种“社交货币”:拥有更多点赞,意味着更高的可见度,进而吸引更多关注。用户深知这一逻辑,因此会主动通过刷赞“启动”流量循环,让内容进入算法的“推荐池”,形成“刷赞-曝光-更多点赞”的正反馈。

其次是“互动功能的场景化引导”。空间在发布说说时,会默认勾选“同步到QQ”,且好友点赞后会收到系统通知;部分版本还推出“点赞排行榜”“谁赞过我”等功能,这些设计将“点赞”从被动互动变为主动社交行为。用户在看到“好友A给你点赞了”的通知时,会产生“礼尚往来”的心理——回赞对方的说说,或通过暗示提醒对方关注自己的动态。这种“互惠机制”让刷赞演变为一种“社交默契”,甚至成为维系关系的“隐形纽带”。

此外,平台对“数据可视化”的强调也间接助长了刷赞行为。点赞数的公开显示,让社交互动从“私密感受”变为“公开竞赛”。用户将点赞数等同于“受欢迎程度”“社交影响力”,这种数据异化使得“刷赞”成为“人设管理”的工具——学生党通过刷赞营造“朋友多”的假象,职场人士通过高赞说说展示“生活丰富”,甚至有人通过刷赞打造“意见领袖”的虚假光环。平台对数据的放大,本质上是将用户卷入一场“数字社交的军备竞赛”,而刷赞,成了最便捷的“武器”。

三、社会文化:圈层压力与情感表达的符号化

在更宏观的社会文化语境下,刷赞行为的普遍性折射出当代青年社交方式的变迁与情感表达的异化。

一方面,“圈层文化”中的从众压力不可忽视。在校园、职场、兴趣社群等特定圈层中,社交行为往往存在“隐性规范”——例如,好友发布重要事件(如生日、升学、获奖),点赞被视为“基本礼仪”;若长期不互动,可能被贴上“高冷”“不合群”的标签。为了融入圈层、避免被孤立,用户会主动刷赞,甚至形成“点赞打卡”的习惯:每天刷一遍好友动态,逐一点赞,以维持“社交存在感”。这种“圈层压力”让刷赞从个人行为变为集体无意识,成为一种“社交安全网”。

另一方面,快节奏生活下,情感表达趋向“符号化”与“碎片化”。现代人生活压力大,深度沟通的时间成本越来越高,点赞则成为“低成本情感连接”的替代品——一句“生日快乐”可能需要酝酿许久,但一个点赞就能传递“我记得你”的态度。当“点赞”逐渐等同于“关心”“认同”,用户对真实情感表达的依赖就会降低,转而追求“点赞数量”带来的情感慰藉。这种“情感表达的符号化”,让刷赞从互动手段异化为社交目的,用户不再关注内容本身,而是执着于数字的堆砌,形成“为赞而发”的怪圈。

值得注意的是,这种文化现象还与“青年亚文化”中的“自我表演”心理相关。在Z世代群体中,社交平台是“自我建构”的核心舞台,而点赞数是衡量“表演效果”的重要指标。用户通过精心策划的说说内容(如美食、旅行、穿搭)配合刷赞行为,试图在虚拟空间中构建一个“理想自我”——这个自我受欢迎、被认可、生活充满仪式感。刷赞,则是这场“表演”的“票房保障”,没有足够点赞的“表演”,如同没有观众的舞台,难以带来成就感。

结语:在虚拟与真实之间,找回社交的温度

刷赞行为的普遍性,本质上是人类社交需求在数字时代的投射与变形。它既是个体对认同的渴求,也是平台机制对用户行为的引导,更是社会文化对社交方式的塑造。然而,当点赞沦为数字竞赛的筹码,当虚拟互动挤压真实连接,我们或许需要反思:社交的本质,究竟是为了数据的“体面”,还是情感的共鸣?

对于用户而言,适度刷赞是社交润滑剂,但过度依赖则会陷入“数据焦虑”的泥潭;对于平台而言,优化算法、弱化数据竞争,或许能让社交回归“连接”的本质;对于社会而言,倡导“真实社交”的价值,鼓励深度沟通而非符号互动,才能让虚拟空间成为现实关系的延伸,而非替代。唯有如此,“点赞”才能真正回归其温度——不是冰冷的数字,而是人与人之间真诚的回应。