快手刷粉播放量服务价格如此便宜,这几乎是所有短视频从业者都曾好奇的现象。打开任意社交平台,都能看到“1000粉5元”“10万播放量50元”这样的广告,低到令人咋舌的价格背后,究竟隐藏着怎样的成本逻辑与行业生态?这种低价并非偶然,而是技术、市场、监管与用户心理共同作用下的畸形产物,其“便宜”的表象下,实则暗藏着对平台生态和账号价值的深层透支。

首先,从生产端来看,快手刷粉播放量的“原材料”成本极低,这是价格低廉的核心基础。早期的刷粉服务依赖人工注册,成本高昂且效率低下,但随着技术的发展,群控软件、机器人脚本成为主流。一台普通配置的电脑,配合多开软件和自动化脚本,可以同时操作数百甚至上千个虚拟账号,完成关注、点赞、评论、播放等任务。这些虚拟账号的来源,大多是通过批量注册的“小号”,或从黑市购买的“实号资源”——后者可能来自注销账号、个人信息泄露的闲置账户,成本几乎可以忽略不计。更甚者,部分服务商直接使用境外廉价劳动力(如东南亚、南亚地区的兼职人员)进行人工操作,时薪低至几美元,远低于国内人工成本。当“生产工具”从人工转向机器,从“精品”转向“量产”,单位成本自然断崖式下跌,这也为低价服务提供了最根本的支撑。

其次,市场供需关系的严重失衡,直接导致了价格战的恶性循环。在短视频行业,流量是生存的命脉,而粉丝数、播放量等数据指标,往往成为流量变现的“敲门砖”。无论是刚起步的主播,还是急于推广的商家,都对“快速起号”有强烈需求。这种需求催生了庞大的刷粉市场,而技术门槛的降低又让大量服务商涌入赛道。当供给远大于需求时,竞争便不可避免地走向“低价倾销”。为了争夺客户,服务商不断压低价格,甚至不惜亏本运营——因为他们清楚,一旦失去客户,就等于失去了整个市场。这种“以价换量”的策略,最终让整个行业陷入“越便宜越有人买,越有人买越敢降价”的怪圈,价格体系被彻底打乱,正常的内容创作反而成了“高成本”选择。

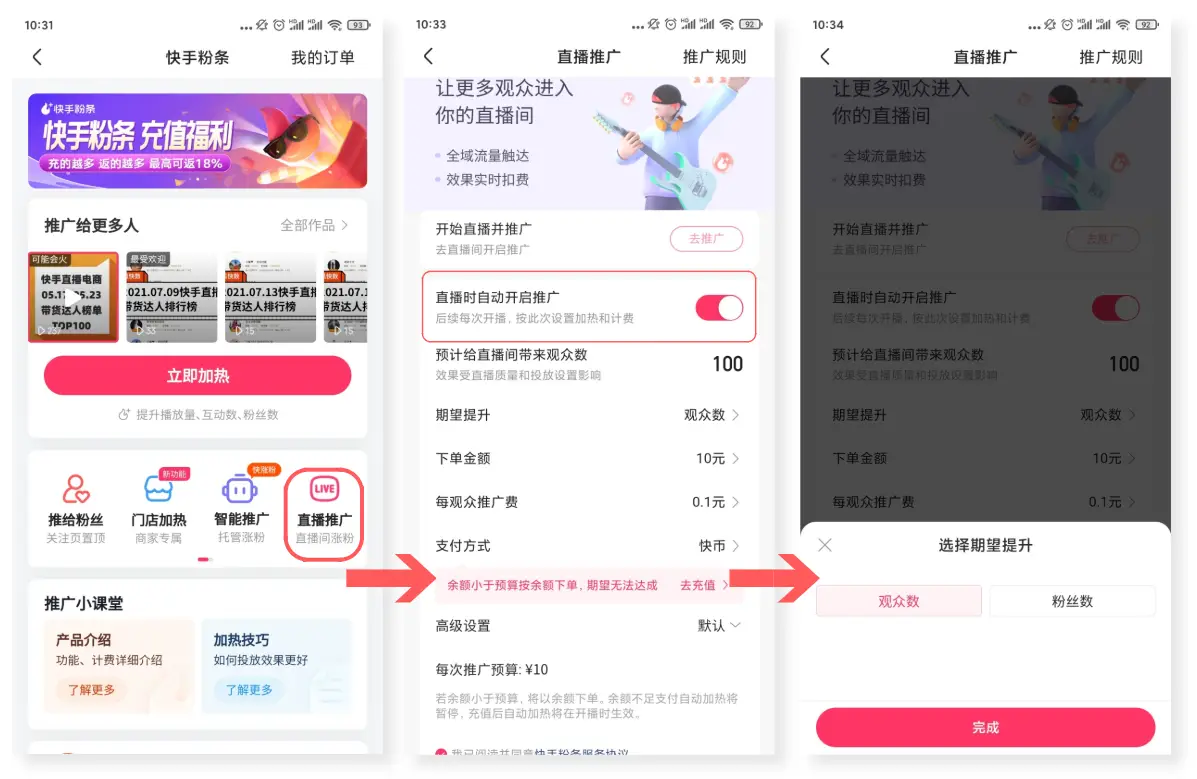

再者,快手平台早期的算法逻辑与监管滞后,为低价刷粉提供了生存土壤。在短视频发展初期,平台算法对数据指标的依赖度较高,粉丝数、播放量、点赞量等“硬数据”往往被优先推荐,这导致许多创作者陷入“唯数据论”的误区,认为只要数据好看,就能获得更多流量。而平台对刷粉行为的打击,初期更多是“事后追封”,缺乏实时监测和精准识别机制。服务商正是利用了这一时间差,通过“短平快”的刷量模式(如24小时内完成10万播放量),在平台反应过来之前完成交易,即便后续账号被封,用户也已达到短期目的。此外,部分服务商还会采用“模拟真实用户行为”的技术手段,比如随机播放时长、间隔互动、差异化IP地址等,进一步增加了平台的识别难度,降低了自身的运营风险,这些“技术成本”的分摊,也让低价服务成为可能。

但“便宜”的背后,是虚假流量对账号价值的隐性伤害,这种伤害往往被用户在短期内忽视。刷来的粉丝大多是“僵尸粉”,无互动、无消费能力,甚至可能是由机器人账号组成;刷高的播放量也缺乏真实用户的停留和转化,对账号权重提升毫无帮助。更严重的是,一旦平台加大打击力度,这些虚假数据会瞬间清零,账号权重骤降,甚至被永久封禁,创作者投入的时间、金钱和精力将付诸东流。然而,许多用户在购买服务时,往往只看到了眼前的“数据光鲜”,而忽视了长期的账号健康。服务商正是抓住了这种“急功近利”的心理,用低价诱惑用户,将“刷粉”包装成一种“性价比高的营销手段”,实则是在透支账号的未来。

从行业生态来看,低价刷粉服务的泛滥,正在破坏短视频行业的公平竞争环境。当劣质的“刷号内容”可以通过数据造假获得流量,而优质原创内容却因“起号慢”被埋没时,整个行业的创作生态就会陷入“劣币驱逐良币”的困境。长此以往,用户会对平台内容失去信任,平台也会因虚假流量导致广告价值缩水,最终损害的是整个行业的利益。快手作为头部短视频平台,近年来已逐步加大对刷粉刷量行为的打击力度,通过算法升级、风控系统完善等手段,试图净化生态。但只要市场需求存在,低价服务的“生存空间”就难以彻底消除,这需要平台、创作者和用户三方共同努力——平台需强化监管与引导,创作者需回归内容本质,用户则需理性看待数据指标,拒绝“数据造假”的短期诱惑。

快手刷粉播放量服务的低价,本质上是技术、市场、人性与监管博弈下的畸形产物。它看似为创作者提供了“捷径”,实则是一条损害账号价值、破坏行业生态的“歧途”。对于真正希望在短视频领域长久发展的创作者而言,与其沉迷于虚假数据的“泡沫”,不如将精力投入到内容创作与用户运营中——毕竟,只有真实、优质的内容,才能在流量洪流中站稳脚跟,这才是比任何低价服务都更“划算”的长期投资。