当卡盟地址卡密突然“失踪”,无数虚拟商品交易者陷入焦灼——游戏点卡无法兑换,软件授权码凭空蒸发,甚至充值记录无处查询。这并非个例,而是虚拟商品交易生态中频发的“数字资产失联”事件。卡盟作为连接服务商与用户的虚拟商品交易平台,其地址(通常指平台登录入口、API接口或交易链路)与卡密(商品兑换凭证)构成了交易的核心命脉。一旦二者发生“失踪”,轻则造成财产损失,重则引发账号安全危机。要破解这一困局,需从问题本质出发,构建“即时应对-溯源排查-长效预防”的三维解决方案。

卡盟地址卡密失踪的现实困境远超表面想象。对普通用户而言,地址丢失可能是误删收藏夹、记错域名后缀,或遭遇钓鱼网站替换;卡密失踪则可能源于记录错误、平台系统故障,甚至是恶意盗刷。但对资深从业者而言,这背后折射出虚拟商品交易体系的底层漏洞:地址变更缺乏统一备案机制,卡密生成与核验流程存在安全盲区,用户数据备份意识薄弱。某电商平台数据显示,2023年因“地址卡密异常”引发的虚拟商品纠纷同比上升37%,其中超60%的用户因缺乏有效追溯途径最终损失自担。这种“维权难、举证难、挽回难”的三重困境,正在消耗用户对虚拟商品交易生态的信任基础。

失踪事件的背后,是用户行为、平台责任与外部风险的三重交织。从用户端看,“轻记录、重便捷”的使用习惯埋下隐患——多数用户将地址存于临时笔记,卡密仅作截图保存,一旦设备损坏或系统崩溃,数据便彻底消失;部分用户为追求“低价卡密”,通过非官方渠道获取,导致地址被植入跳转代码,卡密被恶意截留。从平台端看,部分中小卡盟为降低成本,未建立地址变更强制通知机制,卡密生成采用简单序列号算法,易被批量破解;更有甚者,在跑路前故意删除用户数据,导致“地址卡密双失踪”的恶性事件。外部风险则更为复杂:黑客通过撞库盗取账号后篡改地址,利用木马病毒窃取本地存储的卡密,或伪造“平台升级”通知诱导用户点击钓鱼链接。这些风险并非孤立存在,而是形成了“用户疏忽-平台漏洞-外部攻击”的恶性循环。

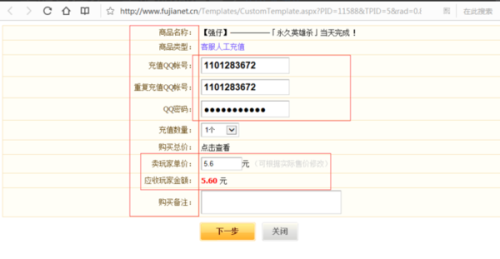

面对地址卡密失踪,需遵循“分级响应、精准施策”的应对逻辑。若确认地址丢失,第一步应通过历史订单、支付记录等渠道反向追溯原始域名,多数正规平台会在订单详情页标注“官方登录入口”;若地址已被钓鱼网站替换,需立即修改账号密码,并通过平台官方客服渠道验证域名备案信息。对于卡密失踪,需区分“未使用”与“已使用”两种场景:未使用卡密可提供购买记录、支付凭证向平台申诉,正规平台通常会通过后台核验卡密状态并重新发放;若卡密已被他人激活,则需核查平台是否有“卡密绑定设备/账号”功能,部分平台支持通过操作日志定位盗用行为。值得注意的是,用户在申诉时需避免公开卡密全文,以防二次泄露——正确的做法是仅提供卡密前6位和后4位,由平台后台进行模糊匹配。

长效预防的核心,在于构建“数字资产防火墙”。用户层面,需建立“异地备份+加密存储”的双重保障机制:将卡盟地址存于密码管理器(如Bitwarden),卡密导出为加密文档并存储在云端硬盘(如百度网盘),同时保留一份纸质备份存放于安全地点;针对高频使用的卡盟,建议开启“二次验证”功能,绑定独立设备接收登录提醒。平台层面,应强制推行“地址变更48小时预告”制度,通过短信、站内信、弹窗三重通知用户;卡密生成需采用“动态算法+随机盐值”技术,避免使用连续或规律性编号;同时建立“卡密生命周期追溯系统”,用户可随时查询卡密生成时间、核验次数及绑定状态。行业层面,亟需建立虚拟商品交易联盟链,将地址与卡密信息上链存证,确保数据不可篡改,一旦发生失踪事件,可通过链上快速定位责任主体。

虚拟商品交易正在从“流量红利”转向“信任经济”,卡盟地址卡密的安全问题,本质上是数字资产确权与保护能力的试金石。对用户而言,“失踪事件”不应仅视为一次财产损失,而需升级为数字安全意识的觉醒——将虚拟商品等同于实体资产进行防护;对平台而言,唯有将安全投入从“成本项”转化为“竞争力”,通过技术透明化、流程规范化重建用户信任;对行业而言,推动建立跨平台数据共享与风险联防机制,才能从根本上遏制“地址卡密失踪”的滋生蔓延。当每个用户都成为数字资产的“安全官”,每个平台都筑牢风险防护的“防火墙”,虚拟商品交易生态才能真正实现从“便捷”到“安心”的跨越。