卡盟订单失败是平台运营中常见且关键的问题,直接影响用户体验和平台声誉。卡盟订单失败通常源于支付系统故障、用户操作失误或外部因素干扰,这些原因不仅导致交易中断,还可能引发用户流失。深入分析其根本原因并制定有效避免策略,是提升平台稳定性和竞争力的核心。本文将系统探讨卡盟订单失败的常见原因,并基于行业洞察提出针对性解决方案。

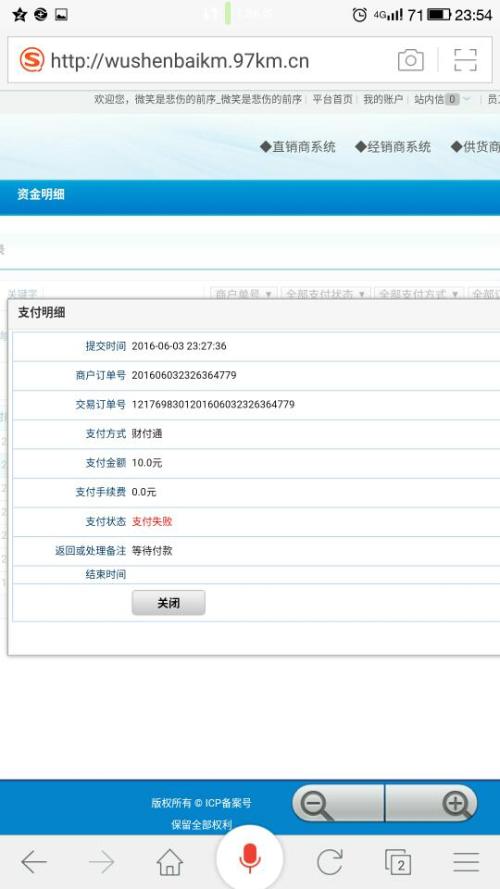

卡盟平台作为虚拟商品交易的核心枢纽,涵盖游戏点卡、话费充值等数字化服务。订单失败率直接反映平台的技术可靠性和运营效率。常见原因中,支付网关故障位居首位,表现为支付接口响应超时或第三方支付服务中断。例如,银行系统维护或网络波动可能导致支付请求超时,使订单状态卡在“处理中”而无法完成。这类问题在高峰时段尤为突出,如节假日促销期间,用户集中下单时支付网关负载过载,易引发连锁失败。支付限额问题同样常见,用户银行卡单日交易额度不足或平台风控规则过严,都会导致交易被系统自动拒绝。此外,支付信息输入错误,如卡号或CVV码误输,虽属人为因素,但可通过界面优化减少。

系统故障是另一大诱因,涉及技术架构的脆弱性。服务器宕机或数据库错误会导致订单处理中断,尤其在分布式系统中,节点故障可能引发数据同步失败。API接口不稳定也是关键点,当卡盟平台与支付或库存系统对接时,接口协议不匹配或版本不兼容会造成订单提交失败。例如,库存管理模块实时更新延迟,用户下单时显示有货,但实际库存已耗尽,系统未及时同步,导致订单失败。技术债务积累,如长期未升级的遗留代码,会放大这些风险。外部因素如网络延迟或DDoS攻击,虽不可控,但可通过冗余设计缓解。

用户操作失误占比不容忽视,反映在信息输入错误和流程理解偏差。用户在填写收货地址或选择商品时,误输手机号或选错规格,导致订单信息不匹配而失败。新手用户尤其易受影响,对支付流程不熟悉,如未完成验证码确认就提交订单。界面设计缺陷加剧这一问题,如按钮布局混乱或错误提示不明确,使用户在慌乱中操作失误。此外,用户对平台规则认知不足,如未阅读退款政策,在订单取消时误操作触发失败。这些人为因素虽可通过教育改善,但需结合系统优化才能根治。

欺诈检测机制的双刃剑效应也常导致订单失败。平台为防范风险,部署实时风控系统,但算法误判可能将正常交易标记为可疑。例如,异地登录或频繁下单行为被系统误识别为欺诈,自动冻结订单。这种过度保护虽安全,却牺牲了用户体验,尤其在新兴市场中,用户行为模式多样,风控模型需动态调整。政策法规变化,如支付新规出台,也可能导致订单失败,平台未及时适配合规要求。

避免卡盟订单失败需综合技术、运营和用户教育多维度策略。技术上,实施冗余支付网关是基础,通过多渠道支付接口(如微信、支付宝、银联)分散负载,确保单一故障不影响整体。实时库存管理系统至关重要,采用分布式缓存技术,同步更新商品状态,避免超卖。用户界面优化同样关键,简化下单流程,添加实时验证提示,如输入错误时即时反馈。例如,在支付页面嵌入智能纠错工具,自动检测卡号格式并提示修正。运营层面,加强用户培训,通过视频教程或弹窗指引,普及平台规则和操作技巧。定期进行压力测试,模拟高峰场景,暴露系统瓶颈并修复。

风控策略需平衡安全与体验,采用机器学习模型分析用户行为,动态调整阈值,减少误判。例如,对异常订单进行人工审核而非直接拒绝,同时提供申诉通道。政策合规上,建立敏捷响应机制,及时跟踪法规变化,更新系统配置。外部协作如与支付服务商签订SLA协议,确保服务可用性。此外,数据监控和分析不可或缺,通过日志追踪失败订单,定位根本原因,形成闭环优化。

卡盟订单失败的避免不仅提升交易成功率,更增强用户信任和平台粘性。在数字化浪潮中,平台需持续迭代,将失败率降至最低,以应对激烈市场竞争。通过上述措施,卡盟运营商能构建更稳健的生态,推动行业健康发展。