卡盟里的钱,究竟流去了哪里?流向何方?这个问题背后,是虚拟商品交易行业长期存在的资金流动迷雾。作为连接虚拟经济与现实金融的灰色地带,卡盟平台的资金流向不仅关乎交易安全,更牵涉金融监管与用户权益的核心矛盾。要解开这个谜题,必须穿透层层中介,剖析资金从用户充值到最终落地的完整路径。

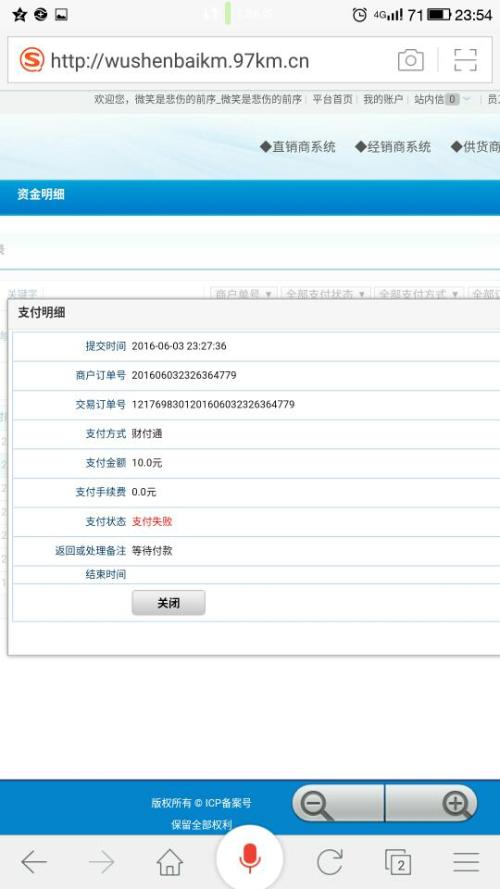

卡盟(Card Alliance)通常指以虚拟商品交易为核心的电商平台,主要业务涵盖游戏点卡、虚拟货币、软件授权等数字化商品。用户通过第三方支付、银行卡等方式充值后,资金首先进入平台账户,这一环节看似简单,实则暗藏玄机。不同于正规电商平台的资金托管机制,部分卡盟平台采用“直进直出”模式,用户充值直接关联商家账户,缺乏中间监管,为后续资金分流埋下伏笔。

卡盟资金流向的第一站,是平台自身的沉淀与运营成本。头部卡盟平台常以“手续费”“技术服务费”名义截留部分资金,这部分资金可能用于平台日常运营、服务器维护、市场推广等合规支出,但也可能被挪用于高风险投资或平台实控人的个人账户。例如,某知名卡盟平台被曝通过“阴阳合同”虚增手续费,将截留资金转入关联公司,用于炒房、炒股等投机活动,最终因资金链断裂跑路,导致数万用户资金血本无归。这种“平台池”的资金流向,本质是虚拟交易平台对资金的二次分配,其透明度直接影响用户资金安全。

资金的第二站,是上游供应商的结算环节。卡盟平台连接上游(如游戏厂商、软件开发商)和下游(终端用户),需定期向供应商结算货款。但实际操作中,平台常利用账期差占用供应商资金,形成“资金池”的延伸。部分中小供应商为维持合作,被迫接受长达数月的结算周期,这部分被占用的资金可能被平台用于扩大规模或投资,形成“以供应商资金养平台运营”的循环。更有甚者,平台与供应商勾结,通过“虚假交易”虚增结算金额,套取资金后分赃,这类操作让卡盟资金流向进一步复杂化,甚至沦为洗钱工具。

第三站,是个人账户拆分与转移。为规避监管,卡盟平台会将大额资金拆分为多笔小额资金,转入关联个人账户或“傀儡账户”。这种“化整为零”的操作,一方面是为了逃避银行的大额交易监控,另一方面是为后续洗钱做准备。例如,某卡盟平台将用户充值资金拆分为每笔5000元,转入数十个个人银行卡,再通过“刷单”“虚假消费”等方式将资金“洗白”,最终流向境外赌博网站或地下钱庄。这种个人账户拆分的流向,是卡盟资金“洗白”的关键环节,也是金融监管的重点打击对象。

最危险的流向,是地下钱庄与黑色产业的渗透。部分卡盟平台与地下钱庄深度勾结,将虚拟交易资金通过“虚假贸易”“对敲交易”等方式转换为现金,流向电信诈骗、网络赌博等黑色产业。例如,某诈骗团伙通过卡盟平台将骗取的资金充值为游戏点卡,再由卡盟平台通过地下钱庄兑换为现金,整个过程在虚拟商品交易的掩护下,实现了资金“洗白”和转移。这种流向不仅破坏金融秩序,更助长了犯罪产业链,成为社会安全的隐形威胁。

卡盟资金流向的混乱,根源在于行业监管的滞后与合规意识的缺失。虚拟商品交易长期处于“三不管”地带,既不属于传统金融监管范畴,也缺乏专门的电商法规约束,导致平台游走在法律边缘。同时,用户对资金流向的认知不足,也是问题滋生的温床——多数用户仅关注“能否到账”,却忽视资金背后的安全风险,为平台挪用、洗钱提供了可乘之机。

近年来,随着监管趋严,卡盟行业正经历合规化转型。头部平台开始接入正规支付渠道,如支付宝、微信支付的商户体系,资金流向逐渐透明化;同时,引入第三方资金托管,用户充值先存入托管账户,交易完成后再结算给商家,减少平台直接接触资金的机会。监管科技(RegTech)的应用也成为趋势,通过大数据分析资金流动异常,识别洗钱行为,推动行业从“灰色地带”向“阳光化”发展。

卡盟里的钱流向何方?答案藏在交易链条的每一个环节,也藏在行业转型的每一个选择中。唯有通过监管与自律的双向发力,让资金流向从“迷雾重重”到“清晰可溯”,虚拟商品交易行业才能真正摆脱灰色标签,成为数字经济的健康组成部分。用户在享受虚拟商品便利的同时,更需警惕资金流向背后的风险,选择合规平台,守护自身权益。毕竟,虚拟世界的交易,终究需要现实世界的规则护航。