“最新卡盟刷钻永久不掉,真的假的?靠谱吗?”——这个问题在游戏玩家和虚拟商品交易圈中屡见不鲜。随着游戏经济体系日益成熟,虚拟道具的价值水涨船高,“刷钻”这一灰色手段也不断翻新花样,而“永久不掉”更是成为卡盟平台吸引用户的诱人承诺。但剥开营销话术的糖衣,这种说法的真实性究竟如何?其背后又隐藏着怎样的风险与逻辑?

卡盟刷钻的本质,是利用技术漏洞或规则差异实现虚拟道具的非官方获取。所谓“卡盟”,通常指聚集各类虚拟商品资源的第三方平台,它们通过对接游戏数据接口、模拟充值行为或利用平台监管盲区,为用户提供“低价刷钻”“快速上分”等服务。“永久不掉”则是这类服务的核心卖点,宣称通过“技术手段”让获取的虚拟道具“永久保存在账号中,不会被系统回收”。然而,从技术逻辑和行业规则来看,这种承诺本身就站不住脚。

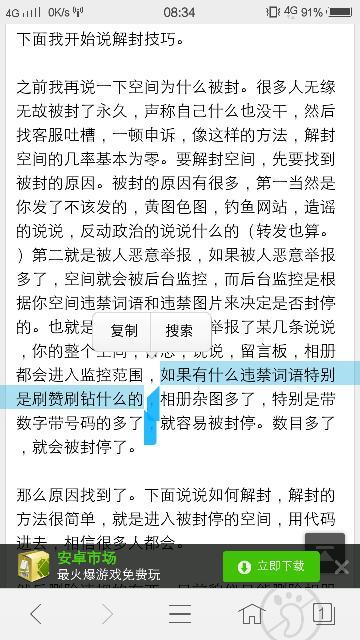

游戏平台的虚拟道具系统本质上是中心化数据库管理,任何道具的生成、流转、回收都由服务器严格记录。主流游戏厂商均设有完善的风控系统,对异常数据进行实时监测:例如短时间内大量道具涌入、充值金额与道具数量不匹配、来源IP频繁切换等,都会触发警报。一旦被判定为“非正常获取”,轻则道具被回收、账号被限制功能,重则直接封禁。所谓“永久不掉”,在强大的技术监测面前,更像是一种利用用户侥幸心理的营销话术——即便短期内未被检测,也难保长期安全。

从法律与规则层面看,刷钻行为本身就游走在灰色地带。游戏用户协议中明确禁止使用第三方工具或非官方手段获取虚拟道具,刷钻不仅违反平台规则,更可能涉嫌破坏计算机信息系统罪。根据我国《刑法》相关规定,通过技术手段侵入、破坏计算机信息系统,后果严重的将面临刑事处罚。卡盟平台声称的“技术手段”,往往是通过非法接口或模拟服务器操作实现,其操作本身就存在法律风险。用户参与刷钻,本质上是在与平台规则对抗,甚至可能成为违法行为的“帮凶”。

至于“靠谱吗”,答案更是否定的。卡盟平台的运营模式决定了其服务缺乏基本保障。这类平台多为个人或小团队搭建,没有正规资质,随时可能卷款跑路。用户在交易中需要提供游戏账号密码,这等于将个人账号安全完全交给陌生人——账号被盗、装备被转卖、个人信息泄露的风险极高。即便部分平台承诺“不掉号”,也往往通过“小号测试”“短期规避检测”等手段欺骗用户,一旦用户付费后遭遇回收或封号,平台便会以“用户操作不当”“检测系统升级”等理由推卸责任。更有甚者,利用“刷钻”名义收集用户支付信息,实施二次诈骗。

值得注意的是,卡盟刷钻的“技术迭代”从未停止,从早期的模拟充值到现在的API接口对接,从单机工具到云端批量操作,其手段不断升级,但始终无法突破根本矛盾:游戏平台的风控系统也在同步进化。当前主流厂商已引入AI行为分析、设备指纹识别、多维度数据交叉验证等技术,对异常行为的识别精度和响应速度大幅提升。所谓“最新卡盟刷钻技术”,在平台级别的反作弊体系面前,不过是“道高一尺,魔高一丈”的虚假宣传——今天可能“成功”的案例,明天就可能失效。

更深层次看,“永久不掉”的承诺折射出部分用户对“捷径”的过度追求。在游戏虚拟经济中,道具获取本就是设计好的平衡机制:通过正常游戏行为获得道具,既是对玩家投入时间的回报,也是维持游戏生态公平的基础。刷钻行为破坏了这种平衡,导致道具贬值、氪金玩家流失,最终损害所有用户的游戏体验。而“永久不掉”的诱惑,本质上是将短期利益置于长期风险之上,一旦账号被封,玩家投入的时间、金钱甚至社交关系都可能付诸东流。

对于普通用户而言,面对“最新卡盟刷钻永久不掉”的宣传,最理性的选择是保持清醒:虚拟世界的“永久”从来不存在,只有规则和风险是真实的。与其冒险触碰灰色地带,不如通过官方渠道、正常游戏体验获取虚拟道具——这不仅是对游戏规则的尊重,更是对个人账号安全和合法权益的保护。毕竟,在数字时代,真正的“永久”,是建立在合规与诚信基础上的安心。