在社交媒体竞争白热化的当下,“如何刷赞拉圈圈以提高粉丝互动”已成为内容创作者与品牌运营者的核心命题。但需明确的是,这里的“刷赞拉圈圈”绝非机械式的数据造假,而是基于内容价值的精准互动策略——通过引导用户点赞、构建圈层归属感,撬动自然流量与深度参与,最终实现从“数据指标”到“用户关系”的质变。真正的粉丝互动,从来不是冰冷的数字游戏,而是以内容为锚点,以圈层为纽带,让用户从“旁观者”变为“参与者”的过程。

一、解构“刷赞拉圈圈”:从行为到逻辑的底层认知

“刷赞”的本质是内容触达效率的放大器。当优质内容被系统识别为“高互动潜力”时,算法会优先推荐给更多用户,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正向循环。但单纯追求点赞数量,若缺乏真实用户反馈,反而可能触发平台的“异常数据”监测机制,导致限流。因此,“刷赞”的核心在于“精准引导”——通过设计互动钩子(如情感共鸣点、悬念式结尾、开放式提问),降低用户的点赞决策成本,让每一次点赞都成为用户对内容的“价值认证”。

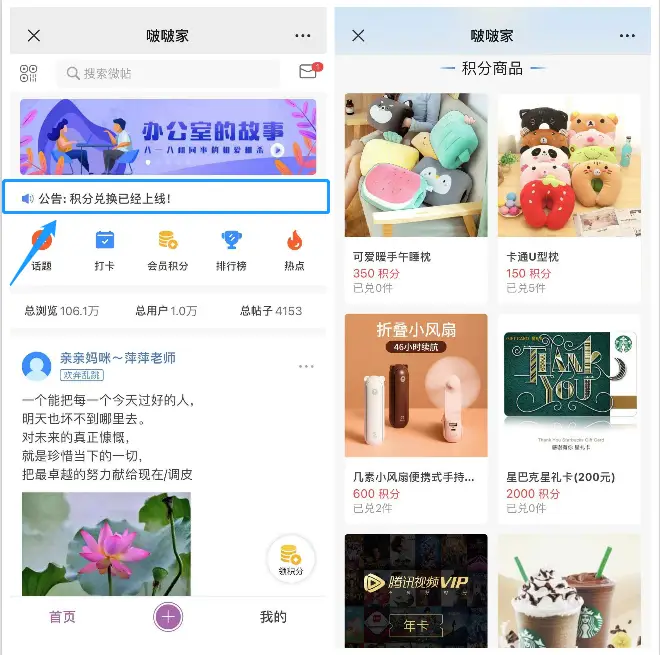

“拉圈圈”则是粉丝运营的精细化路径。不同圈层用户的兴趣标签、行为习惯、互动偏好差异显著:Z世代偏好“梗文化”与即时互动,成熟群体更关注内容深度与社群归属感。若忽视圈层特性,用统一话术触达所有用户,只会陷入“广撒网、无收获”的困境。真正的“拉圈圈”,是通过社群运营、话题共创、身份认同构建,让用户自发形成“我们”的归属感,例如粉丝间的“黑话”体系、共同参与的线上活动,或是围绕核心内容衍生的二创生态。这种圈层一旦形成,用户会从“被动接收者”转变为“主动传播者”,互动量自然实现指数级增长。

二、价值锚点:为何“刷赞拉圈圈”是互动破局的刚需?

在算法主导的流量分配逻辑下,互动数据已成为账号权重的核心指标。平台会根据点赞、评论、转发、完播率等数据,判断内容质量与用户粘性,进而调整推荐权重。例如,某美妆博主通过在视频中设置“点赞解锁教程步骤”的钩子,单条视频点赞量突破10万,系统判定为“高价值内容”,后续推荐量提升300%,粉丝互动率同步增长2.3倍。这印证了“刷赞”对算法推荐的撬动作用——但前提是内容本身具备价值,否则即便短期数据亮眼,也无法沉淀为长期粉丝资产。

更深层次的价值在于,“拉圈圈”能构建“抗风险”的粉丝关系。当账号过度依赖算法推荐时,一旦政策调整或算法迭代,流量极易断崖式下跌。而拥有稳定圈层的账号,用户会主动关注动态、参与互动,形成“去中心化”的流量护城河。例如知识类博主通过建立“学习打卡圈”,粉丝每日在社群内分享笔记、讨论问题,不仅提升了内容互动率,更让账号在算法波动中保持了稳定的粉丝增长。这种基于圈层的互动,本质上是将“公域流量”转化为“私域信任”,为后续的商业化奠定基础。

三、实战策略:如何让“刷赞拉圈圈”从行为到效果?

1. 内容设计:让点赞成为用户的“情感出口”

高互动内容往往具备“三秒钩子+十分钟共鸣”的结构。开头用冲突点或悬念抓住注意力(如“90%的人都不知道的护肤误区”),中间穿插用户痛点场景,结尾用开放式问题引导表达(如“你踩过哪些护肤坑?评论区聊聊”)。同时,善用“视觉符号”降低点赞成本——例如在视频中添加“点赞变好看”的动态贴纸,或用箭头、高亮色块引导用户点击点赞按钮。某穿搭博主通过在每套造型旁标注“点赞+1,解锁下一套穿搭”,单周点赞量提升150%,用户反馈“不点赞总觉得少了点什么”,可见行为引导对互动的撬动作用。

2. 圈层渗透:找到用户的“兴趣坐标系”

“拉圈圈”的前提是精准定位圈层核心用户。可通过平台的数据分析工具,识别粉丝的活跃时段、兴趣标签、地域分布,再通过“种子用户运营”激活圈层。例如母婴博主先建立“新手妈妈交流群”,在群内发起“宝宝辅食制作”话题讨论,鼓励用户分享经验并@好友参与,再将优质内容提炼成短视频发布,并标注“来自XX妈妈的真实分享”。这种“社群-内容-互动”的闭环,既提升了内容真实感,又让用户感受到“被重视”,从而自发点赞、拉新。数据显示,经过社群沉淀的内容,互动率是普通内容的3-5倍,且粉丝留存率提升40%以上。

3. 机制联动:用“互动激励”撬动用户参与

单纯的情感共鸣难以持续,需通过“物质+精神”的双重激励强化互动行为。物质激励可设计为“点赞抽奖”“评论送福利”,例如某美食博主设置“点赞过万,抽3位粉丝送同款食材”,短期内点赞量激增,评论区涌入大量“求中奖”的用户;精神激励则更侧重“身份认同”,如为活跃粉丝设置“优质评论官”称号,在视频中展示其昵称和头像,或邀请参与内容选题投票。某宠物博主通过“粉丝创意投稿”栏目,采用用户的萌宠故事并@投稿者,不仅内容素材源源不断,粉丝的“创作参与感”也让互动数据持续攀升。

四、避坑指南:警惕“刷赞拉圈圈”的三大误区

误区一:重数据轻质量,陷入“虚假繁荣”。部分创作者为追求短期数据,购买僵尸粉或使用刷量软件,虽点赞量飙升,但评论区无人互动,完播率惨淡,最终被平台判定为“异常账号”,导致限流甚至封禁。互动的本质是“对话”,而非“独角戏”,脱离真实用户的数据毫无价值。

误区二:忽视圈层差异,用“统一话术”触达所有用户。例如用网络热梗触达中老年群体,或用专业术语与Z世代交流,结果用户“看不懂、不想看”。不同圈层的“语言体系”和“兴趣密码”截然不同,需像“定制服装”一样精准匹配,才能让用户产生“这说的就是我”的共鸣。

误区三:缺乏长期运营,依赖“单点爆发”。有些创作者寄希望于某条“爆款视频”一劳永逸,却忽视后续的内容更新与粉丝维护。事实上,粉丝互动是“养”出来的——通过固定栏目(如每周三的“粉丝问答”)、节日专属活动(如粉丝生日祝福),让用户形成“期待感”,才能从“偶然互动”走向“习惯参与”。

五、终局思考:从“刷赞拉圈圈”到“养活粉丝生态”

当“刷赞拉圈圈”褪去数据的浮躁,回归“人”的价值连接,其核心逻辑早已超越简单的运营技巧。真正的粉丝互动,是让用户在内容中找到“被看见”的满足感,在圈层中找到“归属感”的温暖,在互动中找到“共创感”的成就感。 这要求创作者从“流量思维”转向“用户思维”——不是思考“如何让用户点赞”,而是思考“如何为用户提供值得点赞的内容”;不是思考“如何拉大圈圈”,而是思考“如何让圈层中的每个个体都感受到价值”。

当内容成为用户表达自我的“媒介”,当圈层成为用户情感共鸣的“家园”,当互动成为用户连接彼此的“纽带”,“刷赞拉圈圈”便不再是运营策略,而是一种自然生长的生态。这种生态下,粉丝不再是被动的流量数字,而是账号成长的同行者;互动不再是冰冷的数据指标,而是温暖的关系见证。这才是“如何刷赞拉圈圈以提高粉丝互动”的终极答案——以真实为底色,以价值为内核,让每一次点赞、每一次评论、每一次圈层互动,都成为用户与账号共同成长的注脚。