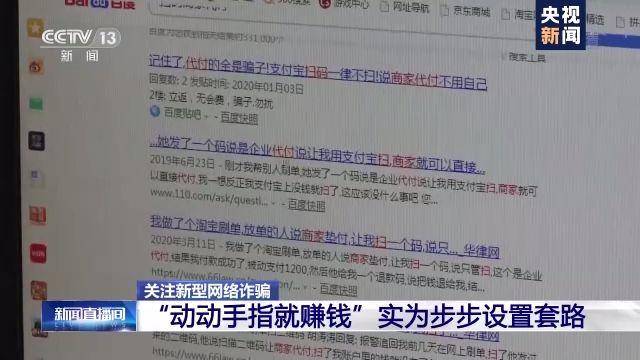

刷单和代付单是近年来在电商领域频繁出现的两个概念,它们各自有着独特的含义和作用,但也伴随着一定的风险和争议。刷单,顾名思义,是指商家通过虚假交易来提升商品销量和好评率的行为。这种行为通常由商家雇佣专门的刷单团队或个人来完成,目的是为了在短时间内提高商品的曝光度和排名,吸引更多真实消费者的关注和购买。

刷单的操作流程一般包括以下几个步骤:首先,商家会选择需要刷单的商品,并确定刷单的数量和目标评价;其次,刷单团队或个人会通过虚假账号进行下单,并在收货后给予好评;最后,商家会支付给刷单团队或个人一定的佣金作为报酬。这种看似简单的操作,实际上对电商平台的生态造成了严重的破坏。

代付单则是指消费者在购买商品时,由第三方代为支付的行为。这种模式常见于一些特殊场景,如亲友代付、公司报销等。代付单的流程相对简单:消费者在选择商品并生成订单后,将支付链接发送给代付方,代付方完成支付后,订单状态更新为已支付,商品随即进入发货流程。

代付单在一定程度上便利了消费者的购物体验,尤其是在资金周转不便或需要他人资助的情况下。然而,代付单也存在一定的风险,如代付方未按时支付导致订单取消,或是代付信息泄露引发的安全问题。

刷单和代付单虽然都是电商交易中的常见现象,但它们的目的和影响却截然不同。刷单的本质是一种欺诈行为,通过虚假交易制造繁荣假象,误导消费者,破坏市场公平竞争。长期来看,刷单不仅损害了消费者的利益,也影响了平台的公信力和健康发展。

电商平台对刷单行为的打击力度不断加大,采取了多种技术手段和监管措施,如大数据分析、人工审核等,力求从源头上遏制刷单现象。然而,由于刷单手段的不断翻新和隐蔽性增强,彻底杜绝刷单仍面临诸多挑战。

代付单则更多是一种支付方式的创新,其本身并不涉及虚假交易,但同样需要平台和消费者提高警惕,防范潜在风险。例如,平台可以通过加强支付安全验证、提供代付提醒功能等措施,保障交易安全;消费者则应谨慎选择代付方,避免信息泄露。

在法律法规层面,刷单行为已被明确界定为违法行为,相关法律法规对刷单行为的处罚力度也在不断加大。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》规定,经营者不得通过虚假交易等方式进行不正当竞争,违者将面临罚款、吊销营业执照等严厉处罚。

相比之下,代付单的法律风险相对较低,但仍需遵守相关支付法规和平台规定。例如,代付方应确保资金来源合法,避免涉及洗钱等违法行为;平台则有义务对代付交易进行监控,及时发现和处理异常情况。

从消费者角度来看,了解刷单和代付单的区别和风险,有助于做出更明智的购物决策。面对刷单现象,消费者应保持理性,不轻信销量和好评,注重商品质量和商家信誉;在遇到代付需求时,则应选择可信赖的代付方,并确保支付过程安全可靠。

商家在面对刷单诱惑时,更应坚守诚信经营的原则,通过提升商品质量和服务水平来赢得市场认可。长远来看,诚信经营不仅有助于树立良好的品牌形象,还能获得消费者的持续信任和支持。

电商平台作为交易的中枢,承担着维护市场秩序的重要责任。打击刷单、规范代付单,不仅是平台应尽的义务,也是提升用户体验、促进平台健康发展的关键举措。通过不断完善技术手段和监管机制,平台可以有效遏制刷单行为,保障代付单的安全性和便捷性。

综上所述,刷单和代付单虽同为电商交易中的常见现象,但其本质和影响却大相径庭。刷单作为一种不正当竞争手段,不仅损害了消费者和平台的利益,也破坏了市场公平;代付单则更多是一种支付方式的创新,虽存在一定风险,但通过合理规范和防范,仍可发挥其便利性。只有各方共同努力,才能营造一个健康、有序的电商环境。