abc是个啥玩意儿啊?这个梗到底啥意思?

在当下的互联网舆论场,如果你突然被一句“abc是个啥玩意儿啊?”砸中,先别急着去搜索一个名叫“ABC”的新晋网红或是某个神秘代码。因为,这个提问本身,就是答案的全部。它并非指向一个确切的、可以被百度百科词条化的客体,而是一种弥散在整个赛博空间中的情绪,一种后现代式的集体困惑。与其说它是一个梗,不如说它是一个“元梗”,一个用来解构所有梗的梗。你若试图用传统的溯源方法去寻找“abc是个啥玩意儿啊梗来源”,恐怕会徒劳而返,因为它的源头就是每一次我们面对陌生信息流时,大脑瞬间宕机的那个瞬间。

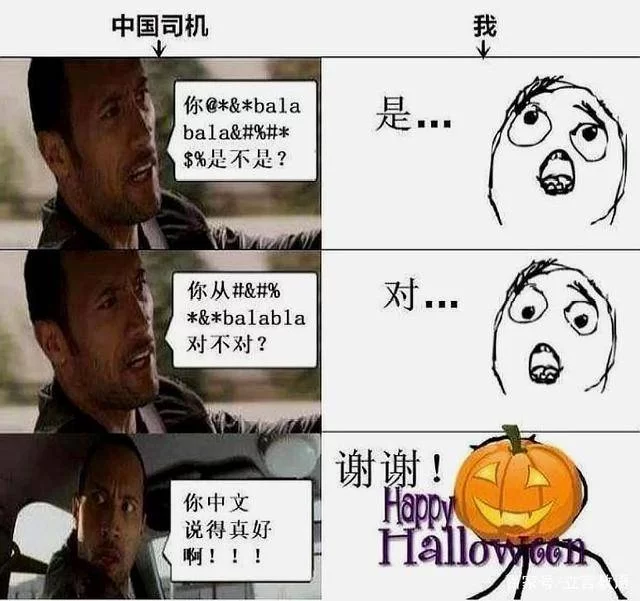

这个网络流行语的兴起,本质上是互联网文化进入“圈层固化”与“信息爆炸”双重叠加阶段的必然产物。曾几何时,一个热梗的生命周期或许还能以月为单位,从萌芽到流行,再到“烂梗”,尚有一段可供大众理解与消化的时间。而今,算法推荐的精准投喂,让不同兴趣圈层之间筑起了高耸的壁垒。饭圈的“黑话”、游戏圈的“战术术语”、二次元圈的“新番烂梗”、电竞圈的“选手绰号”……它们像无数条平行的信息高速公路,各自飞驰,互不交集。当一个游戏玩家偶然刷到一条满是饭圈缩写的微博,或者一个中年家长看到孩子口中“泰裤辣”、“绝绝子”时,那种被信息孤岛彻底隔绝的无力感,便凝聚成了这句灵魂拷问:“abc是个啥玩意儿啊?”这里的“ABC”,是一个变量,它可以被替换成任何一个你闻所未闻、却似乎人人皆知的“新知识”。

那么,年轻人为什么喜欢用abc是个啥玩意儿啊这种看似“无知”的表达?这背后其实隐藏着一套精妙的社交策略与心理防御机制。首先,它是一种主动示弱的幽默感。在知识迭代速度远超学习速度的今天,表现得“全知全能”既不现实,也容易招致反感。而一句“abc是个啥玩意儿啊”,用自嘲的方式抢先承认了自己的“落伍”,瞬间消解了可能存在的尴尬。这是一种高情商的社交姿态,既表达了求知欲,又不会显得咄咄逼人。其次,它是一种寻求群体认同的暗号。当你在评论区打下这句话,潜台词是:“有人和我一样懵吗?”、“这个梗已经小众到需要解释了吗?”。那些同样感到困惑的人会迅速“抱团取暖”,形成一个临时的“信息洼地同盟”。这种“原来不止我一个人不懂”的发现,本身就是一种慰藉,一种对抗信息焦虑的群体免疫。

更进一步,如何理解abc是个啥玩意儿啊这个梗的深层价值?它实际上是对当前网络文化的一种反叛与平衡。当万物皆可“梗化”,当严肃的讨论被玩梗消解,当深刻的表达被缩写与符号取代,语言本身有变得浅薄和空洞的风险。而“abc是个啥玩意儿啊”这个梗,它的功能恰恰是“暂停”。它像一个交通警察,在信息高速公路上举起了红灯,迫使飞速流动的、未经消化的符号停下来,等待一次翻译和解释。它在无形中呼唤着沟通与理解,而非单方面的信息灌输。当一个圈子的人向外传播自己的文化时,如果预判到可能会引发“abc”式疑问,他们或许会更愿意附上一两句解释,从而促进了圈层之间的交流,而非加剧隔阂。因此,这个梗看似在表达“不懂”,实则在追求“搞懂”,它以一种消极的姿态,表达了积极的沟通愿望。

当然,网络热词abc是个啥玩意儿啊背后逻辑也揭示了一种潜在的倦怠感。当这种疑问变得越来越频繁,越来越日常化,它也反映了一种“信息消化不良”的普遍状态。人们被动接收着太多碎片化的、无意义的“知识”,大脑的处理能力达到了饱和。于是,“搞不懂”从一种偶然的窘境,演变成了一种常态化的生活体验。这句话的流行,像是一次集体的“精神罢工”,大家在用行动(或语言)表明:“够了,我暂时不想学了,让我喘口气。”这并非一种颓废,而是一种自我保护,在无休止的追赶潮流中,选择性地“躺平”,为自己保留一片精神上的自留地。

最终,“abc是个啥玩意儿啊”就像一面多棱镜,折射出数字时代个体的渺小、圈层的隔阂、沟通的渴望与身心的疲惫。它是一个时代的注脚,一个充满了矛盾张力的文化符号。当我们下一次再遇到这句提问时,或许可以不必仅仅停留在表面的困惑。我们可以看到,在这句简单甚至有些粗粝的话语背后,是一个个鲜活的个体在信息洪流中努力保持清醒、试图连接彼此的真实写照。它提醒我们,在享受网络带来的便捷与乐趣的同时,也要正视那些因速度过快而被甩在身后的理解与温情。或许,下一次最好的回应,不是简单地抛出一个定义,而是笑着说:“来,我跟你唠唠,这事儿说来话长……”