CC打码怎么操作才安全又方便?

在数字内容创作的浪潮中,我们时常面临一个两难抉择:分享精彩瞬间的同时,如何保护那些不应示人的敏感信息?无论是分享一张包含聊天记录的截图,还是发布一段记录生活点滴的视频,CC打码(内容打码)都成为了连接“公开”与“隐私”的必要桥梁。然而,这并非简单的涂涂抹抹,一门关于“安全”与“方便”的艺术正悄然形成。真正高阶的操作,不是在事后手忙脚乱地补救,而是在创作流程中就建立起一道坚固的防线。这要求我们不仅要掌握“怎么打”,更要理解“为何打”、“用什么打”以及“如何打得更好”。

理解CC打码的核心价值:为何“打码”是不可省略的责任

在深入探讨技术细节之前,我们必须首先明确CC打码的根本目的。它绝非多此一举,而是对个人、他人乃至社会负责任的体现。其核心价值主要体含现在三个层面。

首先,也是最直接的一点,是保护个人隐私与信息安全。在社交媒体、工作汇报、在线交流等场景中,我们不可避免地会接触到或生成包含敏感信息的数字内容。这些信息包括但不限于:姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、银行卡号、网络账户密码等。一旦这些信息未经处理便发布在公开网络,就等于将个人隐私暴露在无数双眼睛之下,可能被不法分子用于电信诈骗、身份盗用、网络暴力等恶意行为,后果不堪设想。因此,打码是个人信息安全的第一道,也是最重要的一道防线。

其次,CC打码是尊重和保护第三方隐私的法律与道德要求。当你拍摄的照片或视频中含有除你之外的他人时,即便对方是无意中入镜,你同样负有保护其隐私的责任。根据我国《个人信息保护法》等相关法律法规,处理包含他人人脸、声音等可识别个人信息的内容,需征得对方同意。在无法获得明确授权或内容场景不适合暴露他人身份时,对相关特征进行模糊或遮盖处理,不仅是规避法律风险的必要手段,更是对他人基本权利的尊重。一个负责任的内容创作者,会将这种保护内化为一种创作习惯。

最后,对于企业和组织而言,CC打码关乎商业机密与内部信息安全。在产品演示、项目复盘、案例分享等商业活动中,截图或录屏可能包含未公开的产品数据、内部沟通记录、客户信息、财务报表等核心商业机密。这些信息的泄露,可能给企业带来巨大的经济损失和竞争劣势。因此,建立严格的内部CC打码规范,确保所有对外内容都经过脱敏处理,是企业信息安全管理体系中不可或缺的一环。

“方便”的艺术:如何选择与运用高效的打码工具

面对“方便”这一需求,工具的选择至关重要。不同的内容形式和处理场景,需要匹配不同的工具策略,以达到效率与效果的最佳平衡。我们可以将工具分为三个层级:基础入门级、专业进阶级和智能高效级。

基础入门级:利用系统自带功能实现快速处理。 对于绝大多数日常、非正式的打码需求,操作系统或常用软件自带的截图与编辑工具就足够了。例如,Windows系统自带的截图工具、微信/QQ的截图功能(Ctrl+Alt+A),以及macOS的截图预览功能,都提供了马赛克、画笔、形状填充等基础打码选项。这类工具的优势在于随叫随到、无需安装、操作门槛极低。当你需要快速遮盖聊天记录中的一个名字或一张图片中的小部分信息时,它们是绝佳的选择。然而,其局限性也同样明显:处理精度有限,无法进行批量操作,且马赛克等模糊效果在某些情况下存在被“反马赛克”算法破解的微小风险。

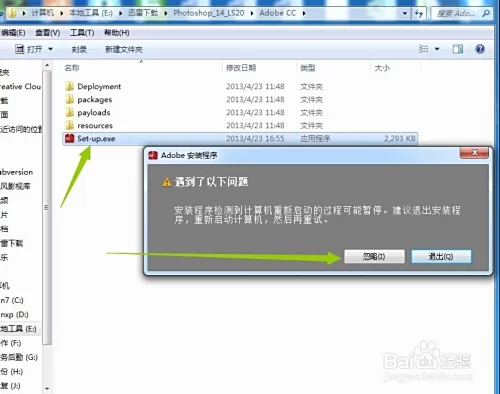

专业进阶级:发挥专业软件的强大编辑能力。 当你需要对图像进行精细化处理,或者处理视频内容时,专业软件的力量便凸显出来。以Adobe Photoshop为代表的图像处理软件,提供了非破坏性的编辑方式。你可以通过新建图层并使用黑色画笔或形状工具进行覆盖,这样做的好处是你可以随时返回修改,而不会破坏原始图像。对于视频打码,Premiere Pro、Final Cut Pro、DaVinci Resolve等专业剪辑软件则提供了更为强大的功能。你可以使用“蒙版”功能对动态移动的物体(如人脸、车牌)进行跟踪打码,确保在整个视频片段中,敏感信息都被完美遮盖。虽然这类软件学习曲线较陡,但其提供的精确控制和强大功能,是确保专业级内容安全性的不二之选。对于有志于成为专业内容创作者的朋友来说,投入时间学习这些软件的打码技巧,是一项回报率极高的投资。

智能高效级:拥抱自动化与专业化工具。 在处理大量、重复性的打码任务时,手动操作显然效率低下。这时,市面上涌现出的许多高效便捷的图片打码工具就派上了用场。这些工具通常具备以下特点:批量处理能力,可以一次性对数百张图片进行统一规则的打码;智能识别技术,能够自动检测图片中的人脸、身份证、银行卡等敏感信息区域,并提示用户进行处理;多样化的打码效果,除了传统的马赛克、模糊,还提供高斯模糊、像素化、色块填充甚至自定义贴纸等多种选择。在选择这类工具时,务必考察其开发者的信誉和用户评价,优先选择那些运行在本地、无需上传图片到云端服务器处理的应用,以从源头上杜绝信息泄露的风险。

“安全”的底线:识别并规避打码操作中的潜在陷阱

追求方便的同时,我们绝不能逾越安全的底线。许多看似无碍的操作习惯,实则埋藏着严重的安全隐患。警惕并防范这些陷阱,是CC打码操作的重中之重。

陷阱一:无效或低效的打码方式。 并非所有“码”都是安全的。例如,简单的马赛克或低强度模糊处理,在专业的图像恢复算法面前可能形同虚设。通过分析相邻像素的颜色分布和统计规律,一些高级的“反马赛克”工具可以部分还原原始信息。因此,在处理极其敏感的信息时,最安全的方式不是模糊,而是彻底覆盖。使用纯色方块(通常是黑色或白色)将敏感区域完全填满,确保无任何像素信息泄露。这是一种“零风险”的策略,虽然可能在美观上略有妥协,但在安全性上却无懈可击。

陷阱二:元数据的“无形泄露”。 你以为遮盖了画面里的信息就万事大吉了?一张图片或一个视频文件,除了我们肉眼可见的像素内容,还包含了大量的“元数据”。这些数据记录了文件的创建时间、修改时间、拍摄设备型号、GPS地理位置、作者信息等。如果这些元数据未作清理,即便你对内容进行了完美打码,依然可能通过这些“旁证”信息泄露隐私。例如,一张在家中拍摄并打码了地址的照片,其EXIF信息中的GPS坐标可能会精确暴露你的住所。因此,在分享文件前,使用专业工具(如ExifTool)或某些图片处理软件自带的“导出为网页”功能,剥离或修改掉不必要的元数据,是确保绝对安全的关键一步。

陷阱三:不可靠的第三方在线工具。 为了图方便,许多人倾向于使用网页版的在线打码工具。但这是风险最高的行为之一。当你将图片或视频上传到这些不明来源的服务器时,你实际上失去了对数据的控制权。你的文件可能会被永久存储、被用于训练AI模型、被出售给数据公司,甚至被服务器管理员直接查看。对于内容创作者而言,使用此类工具处理未公开的素材,无异于将商业机密拱手送人。强烈建议:优先选择运行在本地的桌面软件或手机App进行打码操作。如果必须使用在线工具,请确保其拥有清晰的隐私政策,并且绝不处理任何包含核心机密或高度敏感个人信息的文件。

构建合规的工作流:内容创作者的自我修养

对于将内容创作作为事业或严肃爱好的朋友而言,将CC打码融入标准工作流程,实现系统化、合规化操作,是提升专业度和保护自身长远发展的必经之路。以下是一套值得借鉴的工作流:

- 预处理与信息审计: 在任何内容(图片、视频、文稿)进入剪辑或编辑阶段之前,先进行一次快速的信息审计。主动识别出所有可能涉及个人隐私、商业机密或第三方信息的元素。

- 分级处理策略制定: 根据信息的敏感程度和内容的发布渠道,制定不同的打码策略。对身份证、银行卡等高敏信息,采用“色块覆盖+元数据清理”的最高标准;对一般性的聊天人名,可采用模糊或贴纸处理。

- 工具化执行: 熟练掌握至少一到两款适合自己的打码工具,做到快速、精准执行。对于视频中的动态元素,务必花时间使用跟踪蒙版,确保每一帧都万无一失。

- 交叉审查与模拟攻击: 完成打码后,不要立即发布。自己先扮演一次“黑客”,尝试放大、调整对比度,看看能否从打码区域看出蛛丝马迹。如果条件允许,请同事或朋友帮忙检查,旁观者清,他们可能发现你忽略的细节。

- 归档与记录: 对于重要的商业项目,保留一份打码处理的简要记录,说明处理了哪些信息以及采用的方式。这既是一种规范,也便于日后追溯。

真正的专业,体现在对细节的极致追求。CC打码,看似只是创作流程中的一个小环节,却如同一面镜子,映照出创作者的安全意识、专业素养与责任担当。它不是束缚创意的枷锁,而是赋予我们在数字世界中自由、安全表达的铠甲。当我们每一次细致地遮盖掉那些不应公开的字符与像素时,我们不仅保护了自己和他人,更是在为构建一个更可信、更健康的数字生态贡献着自己的力量。这种对安全的敬畏和对细节的坚持,最终将化为创作者最宝贵的无形资产——信任。