e币是什么?兑换使用转让提现怎么操作?

e币,这个在数字时代频繁出现的名词,常常让人将其与比特币等加密货币混为一谈,但实际上,两者在本质上存在着天壤之别。要理解e币,我们必须跳出传统货币的框架,将其定位为一种由特定平台、企业或机构发行和管理的中心化数字凭证。它的价值并非基于去中心化的区块链共识,而是根植于发行方所构建的特定商业生态系统之中。用户获得e币,并非是进行一种投资,而更像是进入一个主题乐园后兑换的专属代币,其核心功能在于乐园内部的消费与服务。因此,e币的法律地位通常被界定为商品或服务的一部分,而非法定货币,其流通范围被严格限定在发行平台的闭环之内,这是理解其一切操作逻辑的根本出发点。

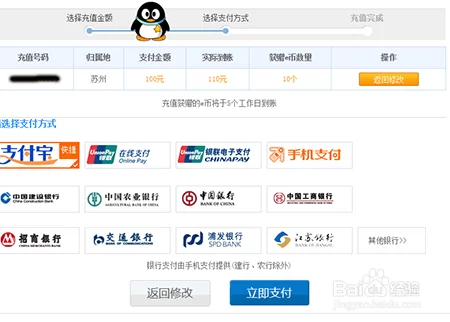

深入探讨e币的兑换与使用,我们会发现其流程设计高度服务于平台的用户留存与商业转化目标。兑换e币的途径多种多样,最直接的方式便是通过人民币等法定货币按平台设定的汇率进行购买。例如,在许多网络游戏或视频平台中,用户可以直接充值以获取相应的e币。除此之外,平台为了激励用户活跃度,还设计了大量非购买性的获取方式,如完成每日签到任务、参与平台活动、达到特定等级或作为消费返利等。这些设计巧妙地将用户的行为与e币奖励挂钩,增强了用户粘性。而e币的使用场景同样被精心规划,主要集中在购买平台内的虚拟商品和服务上,这包括但不限于游戏内的皮肤、道具、会员订阅、付费小说章节、高清影视内容以及虚拟礼物等。这种“体内循环”的模式,确保了资金流向始终服务于平台自身的生态建设,e币在此扮演的是价值流转的媒介角色,其购买力完全由发行方赋予和保障。

当用户将目光投向e币的转让与提现时,便会触及这类虚拟货币最敏感也最核心的规则边界。关于转让,绝大多数发行平台出于对金融风险、账号安全和系统稳定性的考虑,是明令禁止用户之间私下交易e币的。平台的用户协议中通常会包含严格的条款,将任何形式的私下买卖、赠予(除平台官方允许的礼物系统外)视为违规行为。此举主要是为了防范洗钱、诈骗等非法活动,维护平台内虚拟经济体系的平衡。因此,所谓的“合法转让途径”几乎只局限于平台官方提供的、受到严格监控的有限功能,比如向好友赠送特定礼物,而这与自由转让的概念相去甚远。

至于“提现”,即平台虚拟货币e币提现方法,这更是普通用户最容易产生误解的地方。答案往往令人失望:绝大多数情况下,e币不支持直接反向兑换为法定货币,即无法直接提现。这一点与法定货币或主流加密货币有着本质区别。其背后的逻辑是,一旦允许自由提现,e币的性质就可能从“商品凭证”向“金融工具”偏移,这将使平台面临巨大的金融监管压力和合规风险。发行方并非金融机构,其发行e币的初衷是为了促进消费,而非提供储值或投资渠道。因此,用户投入资金购买e币,应被视为一种消费行为,而非存款。对于用户而言,这意味着在充值前必须明确自己的消费需求,避免将大量资金沉淀在无法提现的e币账户中。

理解了转让与提现的限制后,我们必须正视私下进行此类操作所伴随的巨大风险。网络上充斥着大量声称可以回收e币或提供折扣e币的第三方商家和个人,这些交易往往是欺诈行为的高发区。用户在与这些不明身份的交易方接触时,极易遭遇收款不发货、发货账号被封、个人信息泄露甚至账号被盗等严重后果。更重要的是,一旦平台通过技术手段监测到此类违规交易,将有权对涉事账号进行包括但不限于冻结、封禁等严厉处罚,用户账户内的所有资产(包括e币和其他虚拟财产)都可能因此化为乌有。我国法律对于这类虚拟财产的保护仍在不断完善中,但通过违规渠道进行的交易本身就不受法律保护,用户维权之路将异常艰难。因此,任何试图绕过平台规则进行e币转让或变相提现的行为,都是对自身数字资产安全极不负责任的做法。

从宏观视角审视,以e币为代表的平台虚拟货币,其发展正日益受到监管部门的关注。随着《网络安全法》、《数据安全法》以及个人信息保护相关法规的相继出台,平台在发行和管理虚拟货币时的透明度、合规性要求越来越高。未来,我们可能会看到更清晰的用户权益保障机制,例如对未成年人充值消费的更严格限制,对用户协议中关于虚拟财产条款的更明确规范等。然而,e币作为平台生态“润滑剂”的定位不会改变,其非金融属性和闭环流通的本质特征仍将长期存在。对于广大用户而言,最理性的态度便是将e币视为一种提升数字生活体验的工具,量入为出,按需购买,在享受其带来的便利与乐趣的同时,时刻保持对规则边界的清醒认知和对潜在风险的警惕。唯有如此,才能真正驾驭好这把数字时代的“双刃剑”,让技术为生活赋能,而非让虚拟的财富成为现实的困扰。