为什么网上赚钱总封号,赚钱为啥这么难?

无数人怀揣着对数字经济的憧憬,一头扎进网上赚钱的浪潮,却屡屡在“封号”这堵冰冷的墙前撞得头破血流。账户里辛辛苦苦积攒的粉丝、心血浇注的内容、甚至是即将到手的收益,一夜之间化为乌有。这种挫败感,不禁让人发出天问:网上赚钱,为什么总封号?赚钱,为什么就这么难?这并非单纯的运气不佳或平台任性,其背后是一套复杂而严密的数字生态法则在运作。我们看到的封号,只是结果;而真正需要探究的,是导致这一结果的深层原因。

首先,我们必须理解平台的根本诉求:维护生态健康。任何一个互联网平台,无论是内容社区、电商平台还是社交媒体,其生命线都建立在用户体验之上。想象一下,如果一个平台充斥着低质搬运、虚假宣传、欺诈引流和恶意营销,用户会作何选择?他们会用脚投票,迅速逃离。因此,平台方会投入巨大的人力物力,通过人工审核与算法识别相结合的方式,像园丁修剪枝叶一样,剔除那些破坏生态的“杂草”。你的账号被封,很多时候并非平台针对你个人,而是你的某些行为触犯了平台为保护大多数用户利益而设定的红线。这些红线可能包括但不限于:发布违规内容、使用外挂或机器人刷量、进行多账号矩阵式恶意营销、版权侵犯、诱导用户脱离平台进行交易等。很多人在做网络副业时,往往抱着“打擦边球”的侥幸心理,认为“法不责众”,但算法的精准度远超想象。当你试图用捷径快速变现时,实际上是在挑战整个平台的商业根基,封号便成了必然的代价。这解释了网络副业为什么容易失败,因为从一开始,策略就走错了方向,没有建立在合规和价值的基础上。

其次,赚钱难的症结在于流量的稀缺性与竞争的白热化。互联网的早期,流量红利确实存在,随便发布一些内容就可能获得不错的曝光。但时至今日,任何一个垂直领域都已是红海一片。你看到的那些成功案例,是千万参与者中脱颖而出的“幸存者”。我们很容易陷入“幸存者偏差”的误区,模仿着头部博主的套路,却忽略了他们成功背后的时机、资源积累和团队支持。当你用同样的方法去做时,面对的却是早已被无数内容洗礼过的、日益挑剔的用户。在这种情况下,简单的信息搬运或同质化内容创作,根本无法获得平台的流量推荐。平台的算法核心是*“价值创造”*,它会把有限的流量分配给那些能提供独特价值、引发用户深度互动(点赞、评论、转发、长时间停留)的内容创作者。如果你不能持续产出这样的内容,你的账号就会被视为“低价值”账号,逐渐被边缘化,最终自然就“赚钱难”。难的不是赚钱本身,而是难在成为一个持续创造价值的、不可替代的节点。

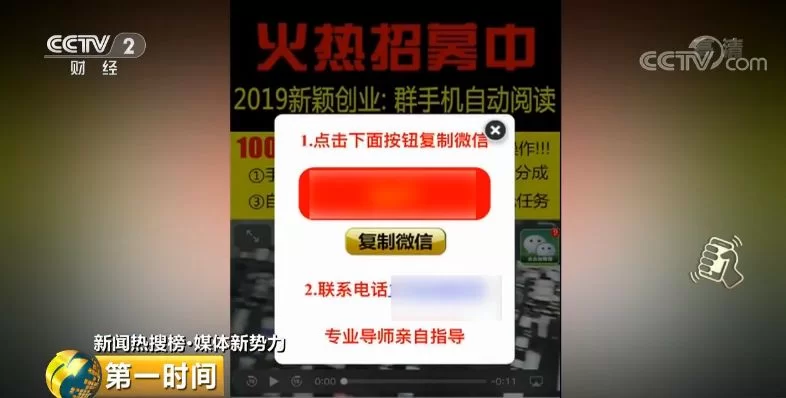

再者,许多人对“网上赚钱”的认知存在偏差,将其简化为一套可以轻松复制的“操作流程”。这种认知导向的行为模式,极易触发平台的风控机制。比如,市面上流传的各类“暴力引流”、“黑科技涨粉”、“一键剪辑”等工具或教程,本质上都是在教你如何伪装和欺骗算法。短期内可能看到一些数据上的虚假繁荣,但账号权重早已被系统标记为异常。一旦平台的风控策略升级,或者进行一次集中整治,这类账号便会首当其冲,被批量清理。这就好比在沙滩上建城堡,根基不稳,潮水一来便会瞬间崩塌。真正的网络创收,是一项需要长期主义和深度思考的系统工程。它要求你不仅仅是内容的生产者,更要是一个懂用户、懂产品、懂运营、懂规则的“产品经理”。你需要有自己的定位,构建起个人品牌护城河,而不是做一个随风摇摆的流量贩子。

那么,如何走出“总封号”和“赚钱难”的困局,实现合规且可持续的网络创收?核心在于从“投机者”心态转变为“建设者”心态。第一步,是深度研读并敬畏平台规则。不要把规则当成束缚,而要把它看作是游戏的指南。理解平台鼓励什么、禁止什么,甚至要去思考规则背后的商业逻辑,这样你才能在安全的边界内最大化地发挥自己的创造力。第二步,是聚焦于一个垂直领域,进行深度内容耕耘。放弃“大而全”的幻想,找到自己真正擅长且感兴趣的细分市场,持续输出高质量、原创、有深度的内容,以此来积累真正的粉丝粘性和信任。第三步,是建立多元化的流量矩阵和变现渠道。不要把所有鸡蛋放在一个篮子里,除了主平台,可以尝试在其他相关平台进行布局,形成联动效应。同时,探索广告、知识付费、电商、咨询服务等多种变现模式,增强抗风险能力。第四步,也是最重要的一步,是打造个人品牌。当你的名字本身就代表着一种信任和价值时,你就不再完全依附于某个平台的算法。你的粉丝会因为是你而追随你,无论你在哪个平台,你都能快速启动。

封号的不是账号,而是那条试图走捷径的旧路;赚钱的难,恰恰在筛选掉那些不愿深耕的灵魂。当你的每一次点击、每一次发布、每一次互动都源于真诚的价值创造而非急功近利的索取时,你会发现,所谓的“封号”风险会自然降低,而“赚钱”的路径也会在脚下悄然浮现。这趟旅程,与其说是追逐财富,不如说是一场关于认知、耐心与专业能力的自我重塑。