做调查问卷多少钱一份,要多少份才有效?

任何一位决定投身市场调研的企业主或产品经理,内心深处都会盘旋着两个直击灵魂的问题:“做一份调查问卷到底要花多少钱?”以及“究竟需要多少份问卷才算得上是有效的?”这两个问题看似简单,实则牵动着市场调研的命脉——成本与效度的平衡。许多人陷入了一个误区,认为问卷调研就是发发链接、收收数据,成本极低,数量则多多益善。然而,真正专业的调研实践远非如此,它是一门融合了统计学、心理学与商业洞察的精妙艺术。要解答这两个核心问题,我们必须撕开表象,深入探究其背后的逻辑与变量。

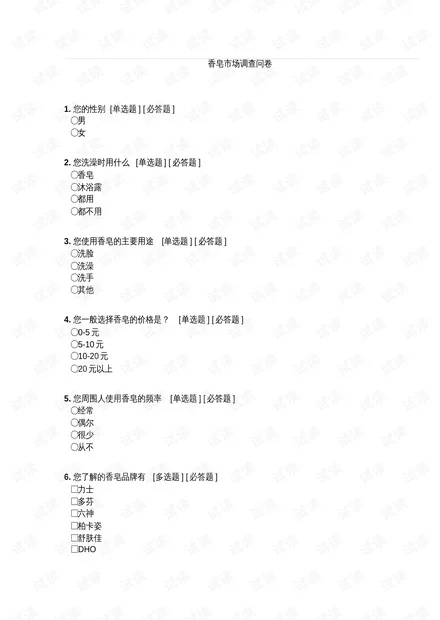

首先,让我们直面“市场调研问卷费用”这一敏感话题。它并非一个固定标价的商品,而是一个由多个模块动态组合而成的“项目报价”。其成本结构主要可以拆解为三大部分:渠道与样本成本、激励成本以及人力与分析成本。渠道与样本成本是开销的大头,它取决于你选择的调研方式。如果你采用的是公开链接投放,依赖朋友圈、微信群或社交媒体的自然传播,这部分成本几乎为零,但样本质量会参差不齐,可能无法代表你的目标客群,数据信度大打折扣。而若要追求更精准、更具代表性的数据,就需要借助专业的样本库服务。这些平台拥有经过筛选的、标签化的用户群体,你可以根据地域、年龄、收入、消费习惯等条件进行精准抽样。这类服务的价格通常在每份问卷几元到几十元人民币不等,样本越稀缺、筛选条件越苛刻,单价自然越高。例如,针对高净值人群或特定行业从业者的调研,其费用会远高于针对普通消费者的调研。激励成本,即为了吸引用户完成问卷而提供的奖励,是提升问卷回收率和完成质量的关键。奖励形式多样,可以是现金红包、话费、购物卡,也可以是产品优惠券或小礼品。激励金额的设置需要巧妙,过低则无人问津,过高则可能吸引来大批只为奖励的“专业户”,他们随意填写,反而污染了数据。最后,也是最容易被人忽视的,是人力与分析成本。一份高质量的问卷,从前期的研究目标拆解、问卷逻辑框架设计、题目措辞反复推敲,到中期的投放过程监控、数据清洗(剔除无效问卷,如填写时间过短、答案矛盾明显),再到后期的数据交叉分析、深度洞察挖掘和专业报告撰写,每一个环节都凝结着专业人员的智慧与时间。这部分隐性成本,恰恰决定了调研项目的最终价值。因此,当有人问起“一份问卷多少钱”时,一个负责任的答案应该是:“这取决于您对数据质量的要求有多高。”它是一个在成本、质量与速度之间进行权衡取舍的过程。

理解了成本的构成后,我们再来探讨第二个,也是更具科学性的问题:“要多少份问卷才有效?”这个问题背后,指向的是统计学中的核心概念:样本量的确定。很多人盲目崇拜“大样本”,认为样本量越大,结果就越可靠。这在一定程度上是对的,但并非绝对。调研的有效性,关键在于样本的代表性,而非单纯的数量。一个精心挑选的、能够完美映射总体特征的500人样本,其价值可能远超一个随意收集的、充满偏差的5000人样本。那么,如何科学地计算“有效问卷数量标准”呢?这通常需要借助专业的“问卷调查样本量计算方法”。这个方法主要基于两个关键参数:置信度和边际误差。置信度,简单来说,就是你有多大的把握认为样本结果能够代表总体情况。在商业调研中,95%的置信度是最常用的标准,意味着你有95%的信心,真实情况落在你计算出的区间内。边际误差,则是指样本结果与总体真实值之间允许的最大误差范围,通常设定为3%、5%或7%。误差越小,需要的样本量就越大。对于一个无限大的总体,在95%的置信度和5%的边际误差下,通过标准公式计算,我们大约需要385份有效问卷。如果将边际误差放宽到7%,则样本量可以降至约200份。这个数字是进行跨区域、大规模市场普适性研究时的一个基础参考。然而,在实际操作中,我们还需要考虑一个至关重要的因素——问卷回收率。你投放出去的问卷总会有相当一部分被忽略或半途而废。如果你的目标回收率是30%,那么为了获得385份有效问卷,你实际需要投放的数量就是 385 ÷ 30% ≈ 1283份。此外,如果你的调研需要对子群体进行比较分析,例如,你想比较男性和女性消费者在某个问题上的差异,那么每个子群体都需要达到独立的样本量标准。也就是说,你需要385名男性和385名女性,总有效样本量就变成了770份。这些计算看似复杂,却是确保调研结论科学、可靠的基石,能有效避免因样本不足而得出的误导性判断。

面对成本与效度的双重压力,企业,尤其是预算有限的初创公司和中小企业,该如何破局?这就需要我们探索并实践一些“低成本市场调研方案”。低成本不等于低质量,关键在于策略的巧妙运用。首先,要充分利用自有流量池。你的官方网站、APP、微信公众号、客户社群、会员系统等,都是最直接、成本最低的优质样本来源。这些用户本身就对你的品牌有一定认知,他们的反馈往往更具针对性和价值。当然,使用自有流量池要注意样本偏差问题,因为它可能无法完全代表潜在市场的全貌。其次,可以尝试跨界合作。寻找与你目标客群相似但无直接竞争关系的企业,互相置换资源,在对方的渠道上进行问卷投放。例如,一家母婴产品公司可以与一个亲子教育平台合作,这样就能以极低的成本触达精准的用户群体。再次,善用社交媒体的精准定向功能。如今的主流社交媒体平台都提供了强大的用户标签系统,你可以根据兴趣、地理位置、行为等维度,将问卷广告推送给特定人群。这种方式相比广撒网,成本效益更高。但需要精心设计广告素材和激励措施,并做好数据甄别工作,以过滤掉“羊毛党”。最后,不要忽视定性研究的价值。在预算极其有限的情况下,与其勉强进行一个样本量不足、结论不牢靠的大规模定量调研,不如将资源集中于小范围的深度访谈或焦点小组。与10-20位典型用户进行深入交流,所获得的洞察和故事,其深度和启发性有时远胜于上千份冰冷的数据表格。这种方式虽然不具统计意义上的普适性,但对于理解用户动机、挖掘潜在需求、验证产品概念,具有不可替代的作用。

让我们来看一个具体的案例。假设一位开独立咖啡馆的老板,想推出一款新的手冲咖啡,但不确定消费者的口味偏好和愿意支付的价格。他的调研预算非常有限,只有2000元。如果他试图效仿大公司,去购买全国范围的咖啡消费者样本,这点钱无疑是杯水车薪。此时,一个明智的低成本方案便应运而生。他的核心目标客群是到店的顾客和周边三公里内的白领。因此,他可以将调研聚焦于这个精准圈子。他可以设计一份简洁的问卷,主要包含口味测试(如酸度、苦度、香气的偏好)、价格接受度以及基本信息。然后,他可以在店里设置一个精美的展示台,用二维码引导顾客参与问卷,完成问卷后即可获得一张“新品半价体验券”或“免费升杯券”。这种激励方式成本可控,且能有效吸引真正感兴趣的消费者。同时,他可以在周边几个写字楼的社群里,与社群管理员合作,以同样的方式投放问卷。假设他的激励成本为每份8元,目标是收集200份有效问卷(对于一个细分产品的本地化测试,200份是足够且有参考价值的),总激励成本为1600元,再加上一些物料制作费用,完全在2000元的预算之内。通过这种方式,他获得的数据虽然不具备全国代表性,但对于指导他本店的经营决策,却是极为精准和有效的。这个案例清晰地表明,调研的价值不在于规模宏大,而在于目标明确、方法得当。

归根结底,调查问卷的成本与数量问题,最终指向的是企业对“信息确定性”的追求。一份问卷的费用,是你为降低决策风险所支付的保险金;而一份有效的问卷,则是你洞悉市场迷雾的灯塔。我们不应再纠结于“一份多少钱”的表层数字,而应深入思考“我愿意为多大的确定性支付多少成本”。在信息爆炸的时代,数据唾手可得,但高质量的洞察却永远是稀缺资源。与其在数据的海洋中迷失,不如手持科学的罗盘,以精准的策略、合理的预算,去打捞那块能指引航向的“浮木”。最终,那些能够将调研从一项“成本支出”转变为一种“战略投资”的企业,才会在激烈的市场竞争中,看得更清,走得更稳。