做问卷调查能赚钱吗?一个月大概能挣多少?

“做问卷调查能赚钱吗?”这个问题,在互联网的各个角落被反复敲击,答案几乎是肯定的:“能。”但紧随其后的第二个问题——“一个月大概能挣多少?”——却让这个肯定的答案变得模糊而复杂。要真正理解这件事,我们必须剥开那些被夸大宣传所包裹的糖衣,直面其作为市场经济行为中一个微小环节的本来面目。它不是一个快速致富的密码,而是一份需要用耐心和策略来经营的微型副业,其回报与你的投入、方法乃至运气都紧密相连。

首先,我们需要清晰地认识到,你通过问卷获得的每一分钱,本质上都不是平台“发”的福利,而是企业或机构为获取特定市场数据所支付的调研成本。在商业世界里,数据是决策的基石。一款新饮料的甜度应该如何设定?一部新手机的功能吸引力在哪里?一个新广告的设计能否打动目标人群?这些问题的答案无法在办公室里凭空想象,必须通过收集潜在消费者的真实反馈来获得。而问卷,就是最高效、成本最低的数据收集工具之一。你,作为消费者,你的时间、你的观点、你的消费习惯,共同构成了这份宝贵的“数据资产”。因此,参与问卷调查赚钱,其商业逻辑是成立的。你用自己的注意力资源和真实想法,换取了市场调研预算中微不足道的一小部分。这个逻辑的成立,是探讨其收入可能性的基石,也是我们区别于骗局和“画大饼”项目的第一个判断标准。

那么,回到最核心的问题:一个月的真实收入究竟在哪个量级?我们必须抛弃幻想,用一个分层模型来审视。对于绝大多数随性而为的参与者而言,这笔收入更像是零花钱,通常在每月50元至200元之间。 这个区间的用户,通常是在排队、通勤等碎片时间里,偶尔打开一两个问卷App,看到有兴趣的或价格尚可的就做一做。他们没有系统性的规划,也不刻意去维护个人资料,因此问卷匹配率和成功率都不高,收入自然有限。

如果你愿意投入更多心力,将其视为一项需要经营的“线上轻任务”,月收入有望提升至300元至800元。 这部分用户,也就是我们常说的“大神”,他们往往具备以下特征:第一,会同时在3-5个信誉良好的平台上活跃,以增加问卷来源和选择空间;第二,会极其认真地填写并定期更新平台的个人档案,包括年龄、职业、收入、兴趣爱好、家庭构成、消费品类偏好等,因为这是系统为你精准推送高价值问卷的核心依据;第三,他们已经形成了一套自己的答题“节奏感”,能快速识别出“甄别题”(如“请选择C选项”)并通过逻辑一致性测试,从而提高完成率。这个收入水平,对于学生或者希望补贴家用的主妇来说,已经具备了一定的吸引力,足以覆盖手机话费、偶尔的外卖或是一些小额的购物开销。

是否存在更高的可能?有,但那属于金字塔尖的极少数。一些涉及特定领域的专业调查,比如针对金融从业者、IT项目经理、医疗器械采购负责人等B2B领域的调研,或者邀请参与线上焦点小组(Focus Group)访谈,其单价可以达到几十甚至数百元。但这些问卷的筛选条件极为苛刻,要求参与者不仅身份匹配,还要对相关行业有深入的了解。因此,期待通过这种问卷实现月入过万,无异于守株待兔。这种高回报并不具备普遍性,更不应该成为你进入这个领域的预期。对于“大学生网上做调查问卷日赚”这个想法,如果目标是日均50元以上,那几乎需要全职投入,这本身就背离了学生以学业为重的根本,性价比极低。

既然收入有天花板,且过程可能伴随着枯燥的筛选和被“T”出(资格不符)的挫败感,那么“手机做调查问卷赚钱靠谱吗?”这个问题就需要更全面的解答。这里的“靠谱”包含两个层面:一是平台的可信度,二是操作的可持续性。在选择平台时,你必须擦亮眼睛。一个值得信赖的“问卷调查赚钱平台”通常具备几个显著特征:支付门槛明确且合理(例如10元、20元即可提现)、支付渠道通畅(支付宝、微信是主流)、用户评价中关于提现到账的反馈良好、问卷介绍清晰(预估时长、奖励金额一目了然)。反之,任何要求你先缴纳会员费、保证金,或者承诺日入上千的平台,都可以直接判定为骗局,其本质是利用你的赚钱欲望进行诈骗。操作的可持续性则取决于你的心态和方法。你需要理解,被筛选是常态,一个问卷做了一半发现资格不符,并不意味着平台不靠谱,而是你的画像与该次调研的目标人群不符。

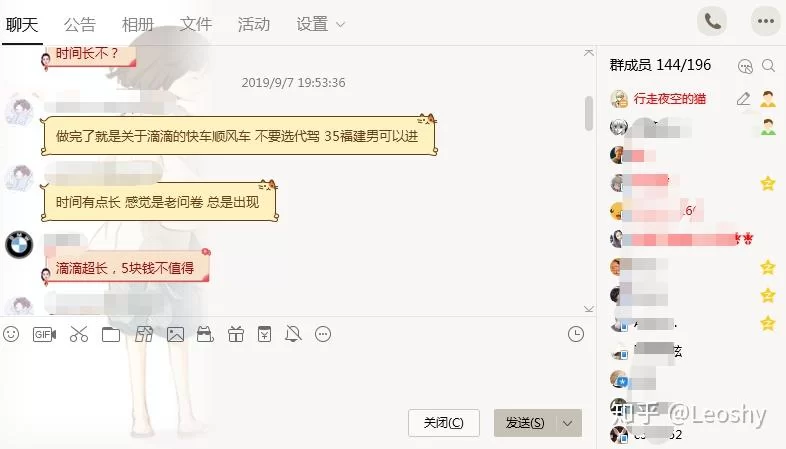

为了最大化你的收益并规避风险,一些行之有效的策略至关重要。首先,诚实是第一原则。 不要试图通过伪装身份来获取更多问卷,大数据时代,前后矛盾的答案很容易被系统识别,轻则降低你的信用分,重则被封号。其次,建立一个专门的邮箱用于注册各类平台,这样可以有效隔离垃圾邮件,防止遗漏重要的通知。再次,保持耐心与平常心。 不要因为连续几个问卷都失败就气馁,这完全是概率问题。将其看作一种用零散时间换取小额回报的体验,而不是一份需要KPI考核的工作,心态会平和许多。最后,信息渠道也很重要。 可以关注一些专门分享线上兼职经验的论坛或社群,从中获取其他用户对不同平台的真实评价和实用技巧,这能帮你少走很多弯路。

最终,通过市场调研问卷赚取的真实收入,其价值或许远不止于数字本身。它像一扇小小的窗口,让你得以窥见现代商业社会精密运作的底层逻辑——每一个消费决策背后,都可能曾有无数份和你我一样的问卷在默默贡献数据。它锻炼的是人的耐心、专注力和信息辨别能力。当你不再执着于“一个月大概能挣多少”,而是开始享受这种用零散思维换取零星回报、甚至对某些产品产生“我曾在问卷中建议过这样设计”的奇妙连接感时,你才算真正掌握了这个微型副业的精髓。它无法让你实现财务自由,但有可能让你在那些本将被浪费的时间里,收获一份微不足道却又真实可触的回报,以及对数字时代商业逻辑更深刻的理解。这,或许才是它最“靠谱”的地方。