博睿网络监测老挂机,应该如何正确设置呢?

当博睿网络监测的探针进程在任务管理器中悄然消失,或是数据曲线戛然而止,那种“失联”的焦虑感,是每一位依赖其数据进行决策的运维和产品人员都曾体验过的切肤之痛。简单地重启服务或重装客户端,往往只能换来短暂的平静,问题的症结并未根除。这种“老挂机”现象,并非软件本身的顽固缺陷,而更像是一面镜子,映照出我们在配置、部署乃至运维思维上可能存在的盲区。要彻底摆脱这种被动局面,我们需要从“救火队员”转变为“体系架构师”,系统性地审视并优化整个监测链条。

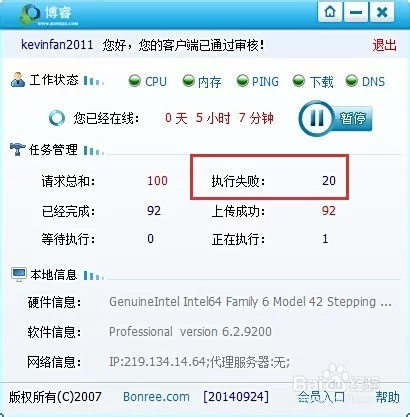

首先,必须对“挂机”这一表象进行精准的解构。它并非单一的技术故障,而是多种潜在问题的集中爆发。通常表现为三种形态:其一,探针进程崩溃,这是最彻底的“挂机”,通常由内存溢出、CPU资源耗尽或底层代码异常触发;其二,数据上报中断,探针本身可能仍在运行,但由于网络链路问题、认证失败或平台端接收瓶颈,导致数据无法成功发送至云端,形成“假性在线”的孤岛;其三,管理界面卡死或无响应,这更多是客户端UI与后台服务通信阻塞所致,虽然不影响数据采集,但严重阻碍了实时管理与故障排查。理解这三种形态的区别,是定位问题根源的第一步,避免头疼医脚,徒劳无功。

问题的核心,往往集中在探针客户端的配置层面,这也是博睿网络监测正确配置的关键所在。资源分配是首要考量。很多工程师在部署时习惯使用默认配置,但默认值是为通用场景设计的“最大公约数”,未必适合你的特定业务环境。例如,对于一个需要执行复杂JS渲染、模拟多步交易流程的监测任务,其CPU和内存消耗远高于简单的Ping或HTTP GET请求。如果此时仍为其分配与轻量级任务相同的资源限制,探针进程因资源挤占而被系统OOM Killer(Out-of-Memory Killer)终止,几乎是必然结果。因此,必须根据监测任务的复杂度,精细化地为每个探针或探针组设定独立的CPU与内存阈值。这并非一味地调高资源配额就是最优解,过高的配额可能导致宿主机资源挤占,引发新的不稳定,关键在于“恰到好处”。

其次,网络策略的疏漏是导致数据上报中断的常见元凶。探针所在的服务器或虚拟机,其出向网络策略是否已经为博睿平台的服务器地址和端口放行?企业内网复杂的防火墙、代理服务器(Proxy)以及安全网关,都可能成为数据传输的“隐形杀手”。一个常见的误区是,只配置了HTTP代理,却忽略了监测任务中可能存在的HTTPS请求,或是DNS解析被劫持或污染,导致探针无法找到正确的服务器地址。解决博睿探针无响应问题,必须进行一次彻底的网络链路排查。这包括:确认所有目标IP和域名已在防火墙白名单中;验证代理服务器的认证信息和转发规则是否正确;使用nslookup或dig等工具在探针服务器上直接解析博睿平台域名,确保DNS路径纯净无误。此外,对于采用主动拨测方式的探针,其源IP地址是否在博睿平台侧被正确识别和信任,也至关重要。

再者,监测脚本自身的逻辑效率,是影响客户端稳定性的内在因素。一个编写拙劣的监测脚本,本身就是一颗定时炸弹。例如,脚本中存在无限循环、未捕获的异常、过长的同步等待时间,或是频繁进行大量的磁盘I/O操作,都会持续消耗系统资源,最终导致探针进程不堪重负。在进行博睿监测客户端稳定性优化时,我们应将监测脚本视为一段生产级代码来审视。引入超时机制,确保任何一步操作都不会无限期等待;使用try-catch结构包裹关键逻辑,对可预见的错误进行优雅降级或记录,而非直接抛出异常中断整个流程;对于非必要的等待,采用异步或回调方式处理,避免阻塞主线程。这就像让一个哨兵,不仅要会观察,更要懂得如何在恶劣天气下保护自己,才能持续站岗。

然而,将所有问题归咎于客户端是片面的。平台端与服务器端的协同同样不可或缺。当大规模探针集群同时上报数据时,平台的数据接收接口是否会因瞬时流量过大而出现拥塞?你的账户配额是否已达上限,导致新的数据被丢弃?博睿平台自身是否在进行维护升级,期间暂时关闭了数据写入通道?这些因素虽然不常发生,但一旦发生,影响范围就是全局性的。因此,建立与平台方的沟通渠道,关注官方公告,并合理规划监测任务的执行时间,错开平台业务高峰,是高级运维工程师必须具备的视野。例如,可以将非核心业务的监测任务安排在凌晨等业务低峰期执行,为核心业务的黄金时段监测预留充足的平台资源。

最终,一套成熟的网络性能监测探针部署策略,应当是主动的、分层的、具备弹性的。主动,意味着我们不能等问题出现再去解决,而应通过建立更智能的告警体系,在探针性能出现下降趋势时就提前介入。例如,设置探针CPU使用率超过80%持续5分钟即告警,而不是等到进程崩溃才知晓。分层,指的是根据业务重要性,部署不同配置和监测频率的探针。核心交易链路,使用高配资源、高频次监测;边缘业务或可用性检查,则可使用标准配置、低频次监测,实现资源的按需分配。弹性,则体现在云原生时代,探针本身也应具备容器化部署、自动伸缩的能力,当业务量激增时,能够自动扩容探针实例,分担监测压力,从而从根本上避免因单点过载导致的“挂机”。

一个稳定、精准的监测体系,其价值早已超越了技术运维的范畴。它不再是IT部门的成本中心,而是驱动业务持续优化的价值引擎,是保障用户体验的生命线。解决博睿监测挂机问题,本质上是一场关于精细化运营、体系化思维的深度实践。当我们不再满足于表面的“修复”,而是深入到资源配置、网络策略、代码逻辑和平台协同的每一个细节,我们构建的将不仅仅是一个不“挂机”的监测工具,而是一个能够洞察业务脉搏、预见潜在风险、赋能数据决策的强大神经系统。