可视锚鱼子线要怎么绑,长度多长才好用?

一、子线绑法:坚固与灵敏的艺术结合

讨论锚鱼,尤其是可视锚鱼,其子线绑法远比传统台钓更为严苛。它要求结不仅具备极强的拉力,能承受锚钩刺入鱼体瞬间的爆发性冲击,还要保证结体本身纤细、顺滑,最大限度地减少信号在传输过程中的衰减与延迟。在众多绑法中,有一种被誉为“内外穿插绑法”的方式,因其结构稳固、传导性佳而备受资深玩家的推崇。这并非一种单一的、死板的操作,而是一种需要理解其力学原理的技巧。

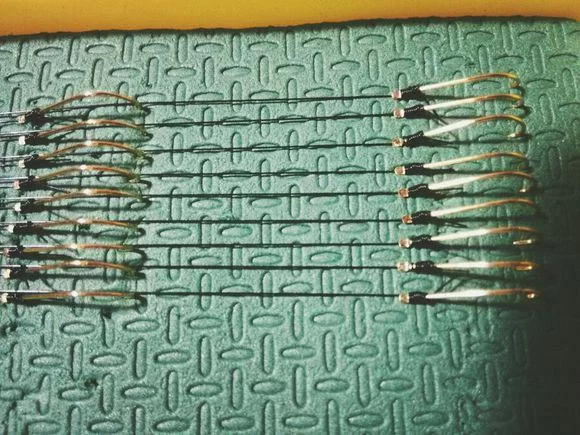

操作步骤详解(以PE子线连接锚钩为例):

- 准备与对齐:取一段您选好的PE子线,将线头对齐锚钩的钩柄后方。对齐的长度,也就是您准备用于缠绕的部分,通常保持在钩柄长度的1.5到2倍为宜。

- 初步缠绕:用一只手的拇指和食指捏住对齐的钩柄与双股子线,另一只手捏住子线线尾,开始进行缠绕。缠绕的方向应保持一致,通常是顺时针,紧密地在钩柄和子线主体上缠绕5到7圈。缠绕的圈数并非一成不变,线径越粗,可适当减少圈数;线径越细,则需增加圈数以确保摩擦力。关键在于“紧密”,每一圈都要紧紧地贴在前一圈上,不能松垮。

- 关键的“返穿”:缠绕完成后,整个绑法最精髓的一步来了。将原本捏住钩柄的手指松开,但依然要控制住线圈的形态。此时,您会看到钩柄末端有一个由线圈形成的小环。将子线的线尾,从这个线圈中由外向内穿回去。这个动作被称为“返穿”,它形成了一个类似“8”字交叉的锁定结构,极大地增强了结的牢固度。

- 湿润与拉紧成型:在正式拉紧之前,务必用清水或口水充分湿润结体部分。这对于PE线尤其重要,可以瞬间消除摩擦产生的高温,防止线材受损,同时让线圈更顺畅地收缩。然后,双手协调发力,一手拉动主线,一手拉动钩柄,缓慢而均匀地将结拉紧。你会看到结体在受力下逐渐收缩、压实,最终形成一个紧凑而美观的绑结。

- 剪去余头:拉紧到位后,用锋利的剪刀,距离结体约1-2毫米处,剪去多余的线头。留得太长会增加挂底风险,在水下也容易产生不必要的扰动;剪得太近则存在结体松脱的风险。

这个锚鱼子线打结方法的核心优势在于,它通过双线缠绕和返穿锁定,将拉力均匀地分布在整个结体上,而不是集中在某一个点上,从而避免了单点受力导致的断线。理解了这一点,即便没有现成的可视锚鱼子线绑法图解,您也能凭记忆和逻辑完成这个操作。这不仅仅是一个技术,更是对力学原理在钓鱼实践中应用的深刻理解。

二、长度抉择:没有万能公式,唯有因地制宜

“可视锚鱼子线最佳长度是多少?”这是一个被问及最多,也最难以用一个数字简单回答的问题。如果非要说一个参考范围,那么30厘米到50厘米是大多数情况下的“黄金区间”。然而,真正的专家从不拘泥于定数,他们会根据三大核心变量——水情、鱼情和目标鱼习性,进行动态调整。这才是探讨锚鱼子线多长合适的真正核心。

1. 短子线的应用场景(通常指15-30厘米)

短子线的最大优势在于“快”。信号传递路径短,从鱼触碰锚钩到浮漂或电子探鱼器做出反应,几乎没有延迟。这对于需要快速捕捉微弱信号的情况至关重要。

- 适用环境:深水、流水环境。在水深超过3米或水流较急的水域,长子线容易被水流冲刷成一个巨大的弧度,不仅信号传递严重滞后,还会导致锚钩偏离预设位置,无法精准“下锚”。短子线则能更好地保持垂直,确保锚钩始终在您的监控之下。

- 适用鱼情:攻击性强、吃口迅猛的鱼种,如部分地区的青鱼、大鲤鱼。它们一旦发现饵料,往往是毫不犹豫地一口吞下,此时需要的是极速的刺鱼反应,短子线的零延迟优势能最大化中鱼率。

- 优势:灵敏度高、信号传递快、抗水流能力强、不易缠绕。

- 劣势:缓冲能力差。当大鱼发力冲击时,短子线几乎没有缓冲余地,所有的拉力会瞬间传导至主线和竿稍,对整个钓组的韧性是极大的考验,断线跑鱼的风险相对较高。

2. 长子线的应用场景(通常指40-60厘米甚至更长)

长子线的魅力在于“柔”与“骗”。它提供了宝贵的缓冲空间,同时也让锚钩和饵料的呈现更加自然。

- 适用环境:静水、浅滩、或水底有轻微障碍物的区域。在风平浪静的浅水区,鱼儿的警惕性普遍较高。长子线能让锚钩与主线的连接点远离饵料,降低鱼的戒心。同时,其自然的弯曲和摆动,更能模拟活饵的状态,诱使鱼儿放松警惕前来吸食。

- 适用鱼情:警惕性高的“滑口鱼”,或者摄食习性温柔的鱼种,如部分工程鲫、大板鲫。这些鱼在进食前会反复试探、吞吐,长子线的柔韧性可以更好地吸收这些杂乱信号,同时在不惊扰鱼的情况下,让锚钩顺利进入其口腔。

- 优势:缓冲性能极佳,能有效泄掉鱼的第一波冲击力,保护线组;隐蔽性好,降低了鱼的警惕性;饵料状态自然,诱鱼效果更佳。

- 劣势:信号传递有延迟,需要钓友具备更强的读讯能力;在风浪或水流作用下容易“摆动”,影响定位;子线过长,抛投和起竿时也更容易发生缠绕。

因此,可视锚鱼线组搭配技巧的精髓,就在于这种动态的权衡。您需要像一个战场指挥官,根据“敌情”(鱼情)和“地形”(水情),灵活调整您的“战术装备”(子线长度)。今天在静水作钓,您可能用的是60厘米的子线;明天到了流水的桥下,就应该果断换成25厘米的短子线。

三、超越子线:构建完整的协同系统

将子线孤立地看待,是新手最常见的误区。它只是整个可视锚鱼系统中的一个环节,它的效能发挥,依赖于与其他部件的完美协同。一个顶级的可视锚鱼线组搭配技巧,必然是系统性的思考。

- 与主线的连接:子线与主线的连接结,同样要求牢固、顺滑。常用的有GT结、八字结等。这个结的大小和顺滑度,直接影响着整个线组在水中的运行状态,尤其是在通过导环时。一个粗大的连接结,会增加摩擦,甚至在远投时造成“炸线”。

- 线号(拉力值)的匹配:遵循“子线拉力值略小于主线”的原则是铁律。这并非为了节省成本,而是为了实现“牺牲保护”。在遭遇挂底或超出钓组极限的巨物时,我们应该希望断的是价值较低、更换方便的子线和钩,而不是价格昂贵、更换复杂的主线,甚至更糟的——损坏鱼竿和渔轮。

- 与可视探鱼器的融合:可视锚鱼的优势在于“眼见为实”。但您在屏幕上看到的,是锚钩的位置。而鱼的实际位置,可能在锚钩的前方、侧方。子线的长度,在一定程度上就是您的“攻击半径”。一个经验丰富的钓友,会根据屏幕上鱼游动的姿态和速度,结合自己子线的长度,预判出竿的最佳时机,实现“人机合一”的精准打击。

最终,当你能根据水流的每一丝变化、鱼情的每一次暗示,信手拈来地调整子线长度与绑法时,你绑上的便不再是线,而是与自然对话的独特密码。这是一种超越了技术本身,融入了经验、直觉与智慧的境界,也是锚鱼运动最令人着迷的魅力所在。每一次成功的下锚,都是对这种综合能力的最佳褒奖。