可视锚鱼违法吗,新手如何选装备和学提竿?

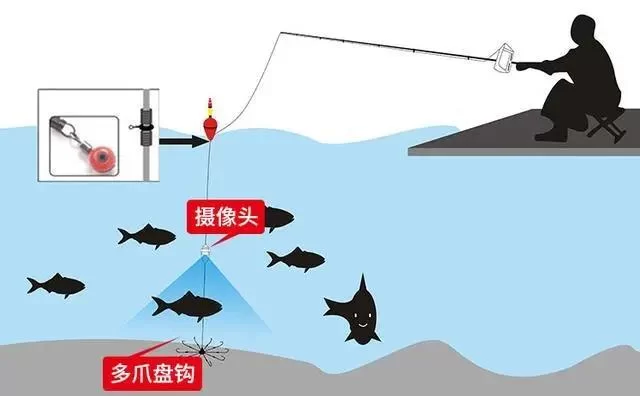

可视锚鱼,一种借助水下摄像头实现“眼见为实”的垂钓方式,正以其精准和刺激的特性在钓鱼圈迅速蔓延。然而,围绕它的争议从未停歇,首当其冲的便是那个直击灵魂的拷问:可视锚鱼违法吗?这个问题并非一个简单的“是”或“否”能够解答,它游走在法律的灰色地带,交织着技术、伦理与生态保护的复杂博弈。要真正理解它,我们必须从法律条文、生态影响以及钓鱼人自身的责任三个维度进行一次彻底的审视。

从法律层面剖析,可视锚鱼的法律风险是真实存在的。我国《中华人民共和国渔业法》第三十条明确规定,禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞。虽然“可视锚鱼”未被直接点名,但其作业方式——利用多钩锚钩,通过强力提竿穿刺鱼体,常被各地渔业管理部门认定为“破坏性渔具”或“生产性捕捞”。关键在于锚钩的“锚定”特性,它不像传统鱼钩挂住鱼嘴,而是直接穿刺鱼身,造成致命创伤,即便放生也几乎无存活可能。因此,在很多地区,尤其是在禁渔期、禁渔区或针对特定保护鱼种,使用可视锚鱼设备会面临渔政部门的处罚,包括罚款、没收渔具,甚至可能承担刑事责任。这种地域性的执法差异,正是其“违法”性质模糊不清的根源,但潜在的法律风险足以让每一位参与者警醒。

比法律风险更深远,是锚鱼对水域生态的危害。传统垂钓,尤其是以“钓后放流”为核心的路亚运动,追求的是技巧的较量和人与自然的和谐,对鱼体的伤害相对可控。而可视锚鱼则截然不同,它是一种“降维打击”。其原理决定了极高的致死率,被锚中的鱼,无论大小,基本都难逃一死,这直接削减了水域中的鱼类资源基数。更严重的是,水下摄像头虽然精准,但也可能误伤非目标鱼种,包括一些体型较小的幼鱼或处于繁殖期的亲鱼,对鱼群的繁衍构成直接威胁。长此以往,这种“大小通吃”的模式会严重破坏水域的生物多样性,打破原有的生态平衡。一个负责任的钓鱼人,追求的不应是短暂的渔获数量,而是水域生态的可持续繁荣,这正是可视锚鱼备受诟病的核心原因。

即便你充分了解并愿意承担上述风险,决心踏入这个领域,那么一套合适的装备和过硬的技术是不可或缺的。对于新手锚鱼装备推荐,我们应遵循“可靠、实用、够用”的原则,避免一步到位的盲目投入。首先是核心的锚竿,它需要极强的腰力和韧性,以应对瞬间爆发式的提竿和与大鱼的角力。通常选择2.4米到3.6米的长节海竿或专门的锚竿,调性偏向硬调或超硬调。其次是渔轮,大容量的强力纺车轮或鼓轮是首选,它们能提供强大的刹车力和收线力,确保能快速将鱼拉离水底障碍物。线组方面,必须使用高强度的PE编织线,线号根据目标鱼体大小选择,通常在4号以上,前端需搭配一段耐磨的碳素前导线或钢丝线,防止被磨断。最关键的锚钩,根据目标鱼种选择合适的尺寸和样式,常见的有8字锚、排钩等,钩门宽、钩尖锋利是其特点。当然,整套系统的“眼睛”——可视设备,包括水下摄像头、显示屏和电池,其清晰度、夜视功能、线缆长度和续航能力直接影响作钓体验,应选择口碑较好的品牌。一套完整的入门级装备,预算丰俭由人,但核心部件的质量绝不能妥协。

拥有了精良的装备,接下来就是决定成败的锚鱼提竿技巧。这或许是整个可视锚鱼过程中最具技术含量和挑战性的一环。它不同于传统钓鱼的“刺鱼”,更像是一场精密的“狙击”。第一步是观察与预判。通过屏幕,你需要冷静地判断鱼的游动方向、速度和姿态。最佳时机并非鱼随口衔住饵料,而是当鱼稳定地处于锚钩正上方或前方,且身体姿态与锚钩运行轨迹形成有效夹角时。这需要大量的经验积累。第二步是爆发式提竿。时机出现的那一刻,没有丝毫犹豫,手臂、手腕和腰部瞬间发力,以一个短促、迅猛的动作将鱼竿向斜上方或垂直方向暴力抽出。这个动作的目的是让锚钩组在瞬间产生足够的速度和动能,像一颗子弹一样穿透鱼体。力道要足,但更要准,否则只会惊跑鱼群或挂空。第三步是及时控鱼。刺中后的感觉是沉闷而坚实的,与挂底不同。此时应立即收紧余线,利用渔轮的刹车系统,根据鱼的挣扎力度进行有效控制,防止其钻入障碍物。整个过程,从观察到提竿,不过一两秒,考验的是钓鱼人的反应、决断力和身体协调性,这才是可视锚鱼真正的魅力所在。

可视锚鱼,如同一把锋利的双刃剑。它以其独特的视觉体验和极致的作钓快感,吸引着无数寻求刺激的钓鱼人。然而,锋利的背后,是其对法律边界的挑战和对自然生态的潜在威胁。对于新手而言,在决定拿起这套装备之前,首要的功课不是研究如何选配线组,而是深入思考其背后的责任与后果。它要求你不仅是一个技术娴熟的“操作员”,更是一个心怀敬畏的“自然守护者”。了解当地法规,避开禁渔区和保护鱼种,对渔获保持克制,这些才是通往这项运动的“入门许可证”。真正的渔获,不只是鱼获的尺寸,更是对规则的敬畏和对自然的尊重。