可视锚鱼违法吗,怎么用才能中鱼率高?

可视锚鱼,这个结合了现代科技与传统“猛药”的捕鱼方式,其违法性并非一个模糊不清的问题,而是一道在绝大多数水域已经划定的法律红线。当我们讨论“怎么用才能中鱼率高”时,实际上已经触及了一个更为严肃的领域:这种追求效率的极端手段,是否被法律和道德所容许。答案显然是否定的。本文将剥开可视锚鱼看似“高效”的外衣,深入剖析其背后的法律风险、生态危害,并为广大垂钓爱好者厘清合法垂钓与非法捕捞的界限。

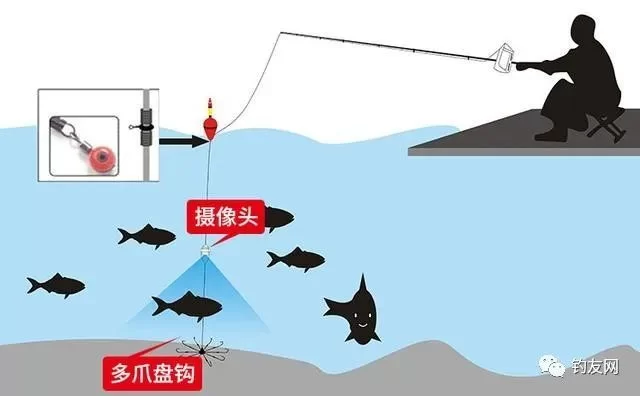

首先,我们必须明确可视锚鱼的法律定性。根据《中华人民共和国渔业法》第三十条明确规定,禁止使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞,禁止使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞。可视锚鱼的核心工具——锚钩,通常有多枚锋利的钩尖,其工作原理并非传统钓鱼的“诱饵咬钩”,而是通过观察屏幕,待鱼靠近时,猛然发力,利用锚钩的锋利和惯性刺穿鱼身。这种行为本质上已脱离了“钓鱼”的范畴,属于“锚鱼”或“挂鱼”,是一种典型的、具有高度破坏性的捕捞方式。因此,绝大多数省份和地区已将可视锚鱼设备,尤其是多钩锚钩,明文列入禁用渔具名录。在天然水域,无论是长江、黄河等大江大河的重点禁渔区,还是各省市的普通水库、湖泊,使用可视锚鱼都极有可能构成违法。其法律风险不容小觑,轻则面临行政处罚,重则可能触及刑法。

许多人对可视锚鱼趋之若鹜,正是看中了其号称的“高效率”和“中鱼率高”。那么,这种“高”是如何实现的呢?技术上,它依赖于一套清晰的水下摄像系统和显示屏,让垂钓者能实时观察鱼情。操作者通过屏幕锁定目标鱼,判断其体型、游动方向和深度,然后在鱼靠近锚钩的瞬间,以极快的速度提竿。这个过程确实精准,因为它几乎消除了传统垂钓中所有的不确定性——饵料是否对路、鱼口是否活跃、信号是否真实。然而,这种“高效率”的背后,是对鱼类资源的毁灭性破坏。锚钩刺入鱼体,往往造成贯穿伤,即便侥幸脱钩,鱼类也因内脏损伤和大出血而难以存活。更严重的是,锚鱼者往往瞄准水中的大鱼,而这些大鱼往往是水域中的优势种群,承担着重要的繁殖职能。“钓大留小”是垂钓的基本伦理,而可视锚鱼则精准地打击了生态系统的“中流砥柱”,对种群的延续造成了不可逆的伤害。因此,这种看似聪明的“技术应用”,实则是一种短视且破坏性极强的“竭泽而渔”。

理解正规钓鱼与可视锚鱼的区别,是每一个水域参与者建立正确价值观的关键。正规钓鱼,无论是传统钓、台钓还是路亚,其核心在于“博弈”二字。这其中包含了垂钓者对自然、水情、鱼情的认知,对饵料、线组、钓技的钻研,以及与鱼儿斗智斗勇过程中的那份期待、紧张与喜悦。它是一种运动,一种休闲方式,更是一种人与自然的互动交流。遛鱼的过程,考验的是技巧和耐心,最终的结果也充满不确定性,这正是垂钓的魅力所在。而可视锚鱼则完全不同,它用科技的“上帝视角”将这种博弈彻底抹平,将垂钓简化为一道冰冷的“瞄准-刺穿”程序。它剥夺了鱼类最后的挣扎机会,也剥夺了钓鱼人应有的耐心与技巧的磨砺。前者是享受过程的“渔乐”,后者是唯结果论的“渔获”,二者在精神内核和生态影响上有着云泥之别。

那么,锚鱼被抓的处罚后果究竟有多严重?这取决于具体的情节和地区的法规。一般情况下,渔业执法部门会依据《渔业法》等相关规定,进行行政处罚。这通常包括:没收渔获物和违法所得,没收可视锚鱼等违法捕捞工具,并处以罚款。罚款金额根据各地规定从几百元到数千元不等。然而,如果情节严重,则可能上升为刑事案件。例如,在禁渔区、禁渔期进行锚鱼,使用禁用的工具或方法捕捞,或者捕捞到的水产品数量较大、价值较高,特别是捕捞到国家重点保护的水生野生动物时,就可能构成《刑法》第三百四十条的“非法捕捞水产品罪”。一旦罪名成立,面临的将是三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。这绝非危言耸听,近年来全国各地已有多起因使用可视锚鱼、可视武斗竿等设备而被判刑的案例。这些案例清晰地传递出一个信号:法律的底线不容试探,任何以破坏生态为代价的“效率追求”,最终都将付出沉重的代价。

真正的“渔获”,不应仅仅是渔护中冰冷的鱼体,更应是与自然和谐共处时内心的那份宁静与敬畏。当我们站在水边,手中的不仅仅是钓竿,更是一份对水生资源保护的责任。可视锚鱼作为一种破坏性捕捞方式,其违法性已成定局,其背后隐藏的生态危机和法律风险,足以让每一个理性的爱好者望而却步。追求更高的中鱼率本无可厚非,但方式必须在法律与道德的框架内。通过提升钓技、研究鱼情、选择更环保的钓法,所获得的渔获才更有价值,所体验的渔乐才更纯粹、更长久。保护我们赖以生存的水域环境,让子孙后代还能有鱼可钓,这才是每一位钓鱼人应有的格局与担当。