哪个挂机平台广告多,收益高是真的假的?

在数字经济的浪潮中,“挂机平台广告多,收益高”的宣传语如同一块磁石,持续吸引着渴望轻松实现财富增值的目光。这种模式描绘了一幅美妙的蓝图:只需在电脑或手机上安装一款软件,保持运行,便能通过“贡献”流量或观看广告,自动获得持续收益。然而,当我们拨开这层诱人的外衣,深入探究其内核时,一个严肃的问题浮出水面:这究竟是数字时代赋予普通人的红利,还是一个精心包装的陷阱?其背后的商业逻辑是否真的经得起推敲?

首先,我们必须清晰地理解所谓“挂机赚钱”的手机挂机软件赚钱原理。这类平台宣称的核心业务是“流量变现”。它们要求用户安装客户端,该客户端在后台持续运行,模拟用户行为,如点击链接、浏览网页、观看视频广告等。平台将这些由成千上万台设备汇集而成的“人工流量”或“设备流量”打包,出售给有需求的企业或个人,例如需要提升网站访问量、App下载量或广告曝光量的商家。理论上,用户作为流量贡献者,可以从平台出售流量所获得的收入中分得一杯羹。这个听起来简单直接的商业模式,却存在着一个致命的悖论。流量的价值在于其真实性与有效性。广告主愿意付费,是期望获得真实潜在客户的关注。而挂机软件生成的流量,本质上是无效的、虚假的“僵尸流量”,对于品牌建设和实际转化毫无意义。一个理性的广告主,绝不会为这种欺诈性的流量支付高昂费用。因此,平台能够获得的实际收入极其有限且不可持续,这与它们向用户承诺的“高收益”形成了根本性的矛盾。

既然真实收入微薄,那么平台用来支撑“高收益”神话的资金从何而来?这便引出了此类平台最常见的两种运作模式,也是其骗局本质的体现。第一种是金字塔模式(或称庞氏骗局结构)。平台初期会给予首批用户少量、快速的提现回报,制造出“真实有效”的假象,并鼓励用户通过发展下线来获取更高比例的奖励。这种“拉人头”的机制,使得平台资金流入主要依赖于新用户的加入费或投资款,而非所谓的广告业务收入。当新增用户速度放缓,资金链断裂,整个体系便会瞬间崩塌,后期加入的用户将成为最终的接盘侠。第二种则是利用高提现门槛和复杂的任务体系。用户会发现,当账户余额接近提现门槛时,收益增长会变得异常缓慢,或者平台会突然要求完成一系列高难度任务(如邀请更多好友、下载并注册其他应用等)才能解锁提现权限。其目的就是让绝大多数用户在耗费大量时间和设备资源后,最终因无法满足条件而放弃提现,平台则无偿占有了这些用户的劳动成果和设备资源。

更进一步,参与此类平台所面临的风险远不止收益落空。用户的个人信息安全与设备安全正受到严重威胁。为了实现其宣称的功能,挂机软件通常会申请过多的设备权限,包括访问通讯录、相册、定位信息,甚至获取设备管理员权限。这意味着,你的个人数据可能被非法收集、打包出售,成为黑灰产业链中的一环,导致精准诈骗和骚扰电话接踵而至。更危险的是,一些恶意软件会借“挂机”之名,在用户不知情的情况下,利用设备算力进行挖矿、发起DDoS攻击或从事其他网络犯罪活动。这不仅会急剧消耗设备电量、缩短硬件寿命,更可能让用户在毫不知情的情况下成为网络犯罪的“帮凶”,承担相应的法律责任。因此,如何辨别挂机平台骗局,首要原则就是审视其权限索取是否合理,并对任何要求过高权限的应用保持高度警惕。

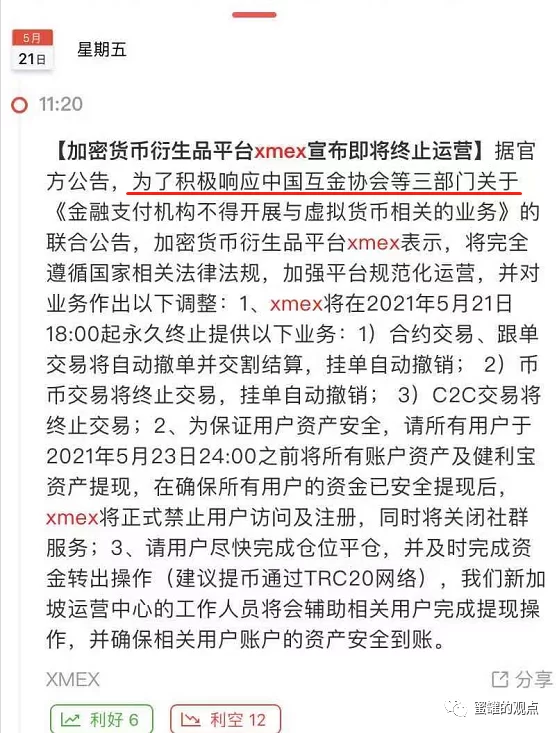

从法律层面进行挂机广告收益合法性分析,情况同样不容乐观。我国《广告法》明确规定,广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗、误导消费者。挂机平台以“高收益”为诱饵吸引用户,而其商业模式根本无法支撑这一承诺,已涉嫌虚假宣传。同时,《网络安全法》和《个人信息保护法》对个人信息的收集、使用和处理有着严格的规定。未经用户明确同意,违规收集、滥用个人信息属于违法行为。此外,当平台的运营模式涉及“拉人头”、分层返利时,极有可能触碰《禁止传销条例》的法律红线。因此,用户不仅面临着财产损失的风险,其参与行为本身也可能游走在法律的灰色地带。

真正的财富积累,从来都不是一蹴而就的“躺赚”。我们对“挂机平台广告多,收益高”的探讨,最终应回归到对被动收入渠道的真实性探讨上。健康的被动收入,其本质是前期智力、体力或资本投入的价值延迟兑现。它需要你投入时间去学习一项技能(如编程、写作、设计),并创造出具有长期价值的产品(如在线课程、电子书、软件应用);或者通过深度研究,进行理性的资产配置(如指数基金定投),让资本在时间长河中增值。这些路径无一例外都需要前期的辛勤耕耘与持续学习,它们构建的价值是真实、稳固且受法律保护的。与其将希望寄托于虚幻的流量泡沫,不如投资于自身能力的构建,这才是唯一不会崩盘的“资产”。真正的自由,源于对价值创造能力的掌控,而非对某个神秘平台的盲目依赖。