上班族怎么规划副业?简单赚钱又稳的有哪些?

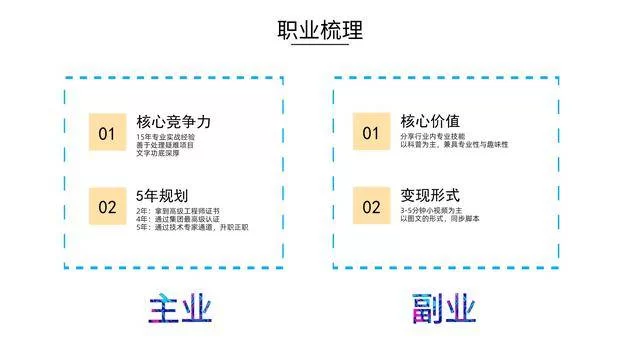

规划的第一步,不是向外看,而是向内求。我建议你先拿出一张纸,做一次彻底的“自我家底盘点”。这绝不是什么形式主义,而是构建一切可持续副业的基石。盘点的核心是三个维度:技能、资源与兴趣。技能层面,要区分你的“硬技能”和“软技能”。硬技能是你赖以生存的专业能力,比如程序员的代码能力、设计师的作图能力、财务人员的报表分析能力;软技能则是那些可迁移的通用能力,如沟通协调、信息搜集、文案撰写、逻辑思维等。很多人低估了自己软技能的价值,其实一个能把部门会议纪要写得条理清晰的人,就已经具备了做商业文案或知识付费助教的潜力。资源层面,你要盘点自己的时间、人脉、资金以及信息渠道。你每天能稳定挤出多少“不被打扰”的时间?两小时还是一小时?你身边有哪些行业专家或潜在客户?你是否有几百块的启动资金用于购买工具或课程?这些都是你启动副业的原始资本。最后是兴趣,它决定了你能在这条路上走多远。兴趣是最好的“体力恢复剂”,当主业消耗了你大量心力时,只有兴趣驱动的副业才能让你在深夜里依然保有热情。

完成自我盘点后,我们就要转变一个核心观念:从追求“赚钱快”到追求“增值稳”。真正优秀的上班族副业,不是简单的用时间换钱的线性交易,而是具有可积累性的“复利型”事业。我称之为可积累性副业。什么意思?比如,你花两小时做一份数据标注,赚了50元,这个交易就结束了,你的时间和精力没有留下任何痕迹,这就是一次性任务。但如果你花两小时,为你熟悉的某个软件写了一篇深度使用教程,发布在垂直社区,这篇文章可能会在未来几个月甚至几年里,持续为你带来阅读量、粉丝和潜在的咨询或课程购买机会。你付出的时间,转化为了一个可以持续产生价值的“数字资产”。这才是上班族最应该追求的稳定模式,它前期可能见效慢,但一旦越过某个临界点,其回报将远远超过简单的劳动型副业。这种积累,可以是你的个人品牌、可以是你的作品集、可以是一个付费社群,也可以是一个能带来被动收入的小小产品。

基于“可积累性”原则,我们可以梳理出几类适合上班族、相对简单且稳定的副业方向。第一类是知识技能变现型。这是将你的专业技能进行产品化包装的路径。例如,一位HR可以利用业余时间在平台上提供简历优化和职业规划的付费咨询;一位英语老师可以开设小范围的线上口语陪练营;一位市场专员可以为企业代运营社交媒体账号或撰写商业分析报告。这类副业的最大优势是高客单价和强相关性,能反过来促进你的主业能力,形成正向循环。第二类是兴趣资源整合型。如果你热爱健身,可以考取一个教练证,周末带几个小班课;如果你养宠物很有心得,可以做一个宠物养护的公众号或视频号,通过内容引流,再对接宠物用品的团购或寄养服务;如果你信息搜集能力强,可以专注于某个细分领域,如“小众旅行地攻略”、“高性价比数码产品测评”,做成付费社群或信息专栏。这类副业将你的热爱变成了连接人与人的桥梁,粘性极高。第三类是轻量级线上任务型,但这里要特别注意甄别。这类包括声音录制(有声书、配音)、简单的图片处理、虚拟助理等,它们上手快,门槛低,适合作为副业初期的“练手”和“体验”,但必须清醒地认识到其成长天花板很低,不宜长期沉浸。把它当作探索自己能力和兴趣的跳板,而非终点。

当有了方向,如何启动?我推荐借鉴互联网圈的最小可行性产品(MVP)思维。不要总想着“等我准备好了再开始”,这个“准备好”永远没有尽头。正确的做法是,用最小的成本做出一个“60分”的雏形,直接投入市场测试。想做咨询?先在朋友圈和熟人圈子免费服务三个人,收集反馈,打磨你的话术和服务流程。想做课程?先录制一个10分钟的免费微课发到社群里,看看有多少人愿意付费听完整版。想做代运营?先帮朋友或小企业的账号义务更新一个月,用数据和案例证明你的价值。这种“小步快跑,快速迭代”的方式,极大地降低了试错成本和失败的心理恐惧。在主业与副业的平衡上,核心是副业与主业的平衡技巧,我给两个核心建议:一是“物理隔离”,规定固定的副业时间,比如工作日晚上9点到11点,周末下午3点到5点,其他时间绝不沾染,让大脑有清晰的边界感。二是“价值反哺”,有意识地去寻找副业与主业的结合点,让副业成为主业的延伸和补充,比如一个程序员通过副业开发小程序,不仅赚了钱,还提升了全栈开发能力,这在公司里就是加分项,从而实现1+1>2的效果。

最终,规划副业的旅程,是一场向内的探索,也是一场向外创造价值的实践。它并非要让你在8小时之外继续“内卷”,而是给你一个机会,去定义工作之外的另一种身份,去验证那些潜藏在自己体内的可能性。它像是在为你的人生大厦额外搭建一根支柱,或许起初并不起眼,但当风雨来临时,正是这根支柱,能让你站得更稳,看得更远。真正的稳定,从来不是一成不变,而是在变化中始终保有创造价值和掌控生活主动权的能力。