兼职工伤参保只能单独交?兼职不兼薪这些事你懂吗?

“一份兼职,一份保障”,这句听起来颇为理想的话,在现实的劳动关系中却往往显得脆弱而模糊。随着平台经济和零工经济的蓬勃发展,兼职已成为一种普遍的社会现象。然而,当“兼职”遇上“工伤”,问题便接踵而至:兼职工伤参保真的只能单独交吗?“兼职不兼薪”的背后又隐藏着怎样的社保逻辑?这些看似边缘的问题,恰恰是关系到数以千万计劳动者切身利益的核心议题,也是考验我国社会保障体系适应性的重要试金石。

首先,我们必须厘清一个根本性的法律概念:非全日制用工。根据我国《劳动合同法》的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这便是我们通常意义上所说的“兼职”的法律身份。对于这类用工形态,社保政策有其特殊性,尤其是在工伤保险这一项上。法律明确要求,用人单位应当按照国家有关规定为建立劳动关系的非全日制劳动者缴纳工伤保险费。这意味着,为兼职员工缴纳工伤保险,是用人单位的法定义务,而非可有可无的选项。那么,“工伤保险可以单独购买吗?”这个问题的答案便清晰了。在标准的劳动关系框架下,用人单位并非“购买”一份保险,而是履行其“缴纳”义务。这份工伤保险是附着于劳动关系之上的,用人单位是缴纳工伤保险的法定义务主体,劳动者个人无法、也不被允许以个人名义为自己缴纳法定的工伤保险。所谓的“单独交”,更多是指用人单位仅为劳动者缴纳工伤保险,而不必为其缴纳养老、医疗、失业等其他社保险种,这是法律允许的。这种设计,既考虑到了非全日制用工的灵活性,也抓住了工伤保障这一最核心、最急迫的风险点。

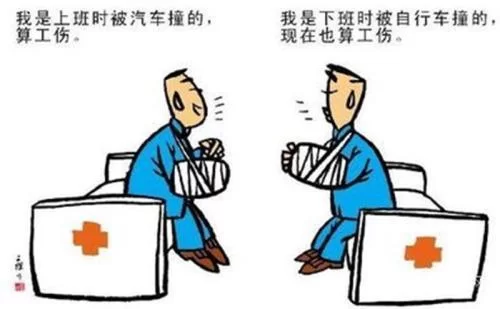

接下来,我们有必要深入探讨“兼职不兼薪”这个说法。很多人望文生义,以为“兼职不兼薪”意味着做兼职没有报酬,这显然是巨大的误解。这里的“薪”,并非指工资本身,而是指代与全日制员工绑定的那套完整的薪酬福利体系,比如基本工资、岗位工资、绩效奖金、年终奖、带薪年假、补充医疗保险等等。“兼职不兼薪”的真实含义是,非全日制劳动者的报酬结构相对单一,通常以小时计酬为核心,结算周期也相对较短(一般不超过15日),并且不享受全日制员工的带薪休假等法定福利。这种差异化的待遇模式,正是其工作形态灵活性的体现,但也恰恰因此,将社会保险问题推到了台前。既然在“薪”的层面已经做了切割,那么在“保”的层面就必须予以补足,否则劳动者的权益将出现巨大缺口。因此,法律强制规定用人单位必须为兼职人员缴纳工伤保险,正是对“兼职不兼薪”模式下劳动者权益的一种关键性平衡与补救,它确保了无论工作形态如何,劳动者在工作时间、工作场所内因工作原因受到事故伤害的最基本权利得到保障。

然而,理论与实践之间总存在一道需要弥合的鸿沟。在现实操作中,兼职工伤参保面临着诸多困境与挑战。从用人单位的角度看,部分企业,特别是中小微企业,出于成本控制和合规意识淡薄的考虑,可能会选择性地忽视这项法定义务。他们认为兼职人员工作流动性大、工作时间短,办理社保手续繁琐,存在侥幸心理。而对于兼职劳动者而言,他们往往处于弱势地位,议价能力不强,担心提出社保要求会失去工作机会,加之自身对相关法律政策了解不足,维权意识和能力都较为欠缺。这种“双弱”的局面,导致大量非全日制劳动关系处于“无保”或“裸奔”状态。此外,监管的难度也不容小觑。面对海量的、分散的、灵活的用工关系,劳动监察部门的监督执法力量显得捉襟见肘,难以实现全覆盖,这使得违法成本相对较低,进一步助长了部分用人单位的侥幸心理。这种灰色地带的存在,不仅损害了劳动者的权益,也为日后的劳资纠纷埋下了巨大隐患。

面对如此复杂的局面,我们应如何破局?构建一个兼顾灵活性与安全性的保障体系,需要多方协同发力。对于用人单位而言,必须转变观念,认识到为兼职员工缴纳工伤保险并非纯粹的“成本”,而是一种至关重要的“风险投资”。一旦发生工伤事故,一份有效的工伤保险可以将企业的赔付风险降至最低,避免因一次意外事故而陷入经营困境。企业应当建立规范的用工管理制度,即使是短期兼职,也应签订书面协议,明确工作内容、报酬、工时以及工伤处理办法,并主动为员工办理工伤保险参保手续。对于兼职劳动者,自我保护意识的觉醒是第一步。在接受兼职工作时,应当主动与用人单位沟通社保事宜,要求签订书面协议,并注意保留工资条、工作记录、聊天截图等能够证明劳动关系的证据。当权益受损时,要勇于通过劳动仲裁、诉讼等法律途径维护自身合法权益。同时,我们也应看到商业保险的补充价值。在一些法定社保难以覆盖的特殊用工场景,如超龄人员、实习生等,用人单位可以主动为他们购买商业性的意外伤害保险或雇主责任险,作为风险管理的有效补充。

兼职工伤保险问题的本质,是传统社会保障体系与新型用工模式之间的碰撞与调适。它不是一个孤立的社保问题,而是关乎劳动关系稳定、社会公平正义和经济健康发展的大课题。随着未来用工形态的进一步多元化,现有的社保政策仍需不断优化和细化,以更强的适应性和包容性,回应时代的需求。为每一位劳动者,无论其岗位形态如何,织就一张坚实可靠的安全网,这不仅是对个体尊严的守护,更是衡量社会经济健康度与文明温度的标尺。这张网,需要法律的刚性、监管的力度、企业的自觉和劳动者的清醒共同编织。