下班兼职能结算吗,全职没合同能要赔偿吗?

“下班兼职能结算吗?”与“全职没合同能要赔偿吗?”这两个问题,如同悬在许多职场人头顶的达摩克利斯之剑,尤其在当前灵活用工模式盛行的背景下,它们不再是个别现象,而是具有普遍性的困境。前者关乎额外劳动的价值兑现,后者则触及了职业安全感的基石。要厘清这些问题,我们不能只停留在“能”或“不能”的简单判断上,而必须深入其背后的法律逻辑与实操细节,构建一个完整的权益认知与行动框架。

首先,我们来解析“下班兼职的工资怎么结算”。下班兼职,在法律定性上通常被认定为劳务关系而非劳动关系。这是理解一切问题的核心。劳动关系受《劳动合同法》的强力保护,涉及社保、工时、解雇保护等一系列复杂权利义务;而劳务关系则更侧重于双方约定的民事合同精神,核心是“你做事,我付钱”,权利义务相对简单直接。因此,兼职报酬的结算,首要依据是双方的约定。这种约定可以是书面协议,也可以是微信聊天记录、邮件往来等电子数据。最理想的状态是,在开始兼职前就明确结算周期(日结、周结、月结或项目完结后结算)、结算方式(现金、转账、支付宝/微信支付)以及报酬标准。如果事前没有明确约定,一旦发生纠纷,劳动者就需要承担更多的举证责任。当对方拖欠或拒绝支付兼职报酬时,维权路径通常包括:友好协商、向法院提起民事诉讼。由于不涉及劳动仲裁,诉讼是解决劳务纠纷的主要法律途径。因此,保留好所有能证明你提供了劳务的证据,如工作成果交付记录、与对方的沟通截图、工作时间记录等,就成了决定成败的关键。很多人认为兼职金额小,维权麻烦而选择放弃,但这恰恰纵容了不良雇主的违法行为,每一次的退让都在削弱整个兼职市场的健康生态。

接下来,我们探讨更为严峻的“全职没签劳动合同赔偿标准”。相较于兼职的模糊地带,我国法律对此的规定是清晰且严厉的。根据《劳动合同法》的规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。这就是俗称的“双倍工资罚则”。这个“赔偿”或“补偿”并非惩罚性赔偿,而是对用人单位未履行法定签约义务的一种法定责任。计算方式很明确:从劳动者入职的第二个月开始,一直计算到满一年的前一日,最长不超过11个月。例如,你月薪8000元,公司从入职到第十一个月才签合同,那么你就有权主张9个月的双倍工资差额,即72000元。如果用人单位自用工之日起满一年仍未与劳动者签订劳动合同,则视为双方已订立无固定期限劳动合同。此后,劳动者不仅享有无固定期限劳动合同的稳定保障,依然可以追究之前未签约期间的双倍工资(注意,是追究,而非持续支付)。

然而,拿到赔偿的前提是能够“证明劳动关系”,这往往是维权中最棘手的一环。“没签合同怎么证明劳动关系”是所有未签合同劳动者面临的共同挑战。法律并非只认一纸合同,它更看重事实。根据原劳动和社会保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》,认定劳动关系存在可参考以下凭证:(1)工资支付凭证或记录(如银行流水)、缴纳各项社会保险费的记录;(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;(3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。在数字化办公时代,证据形式更加多样,例如:工作邮件、钉钉或企业微信的打卡记录、工作群聊中的任务指派与汇报、与领导或同事关于工作的沟通记录等,都可以成为强有力的证据。因此,从入职第一天起,就有意识地收集和保存这些材料,是“公司不签合同怎么维权”这一问题的最佳答案。当权益受损时,可以向当地劳动监察大队投诉举报,或直接申请劳动仲裁,用扎实的证据链来捍卫自己的合法权益。

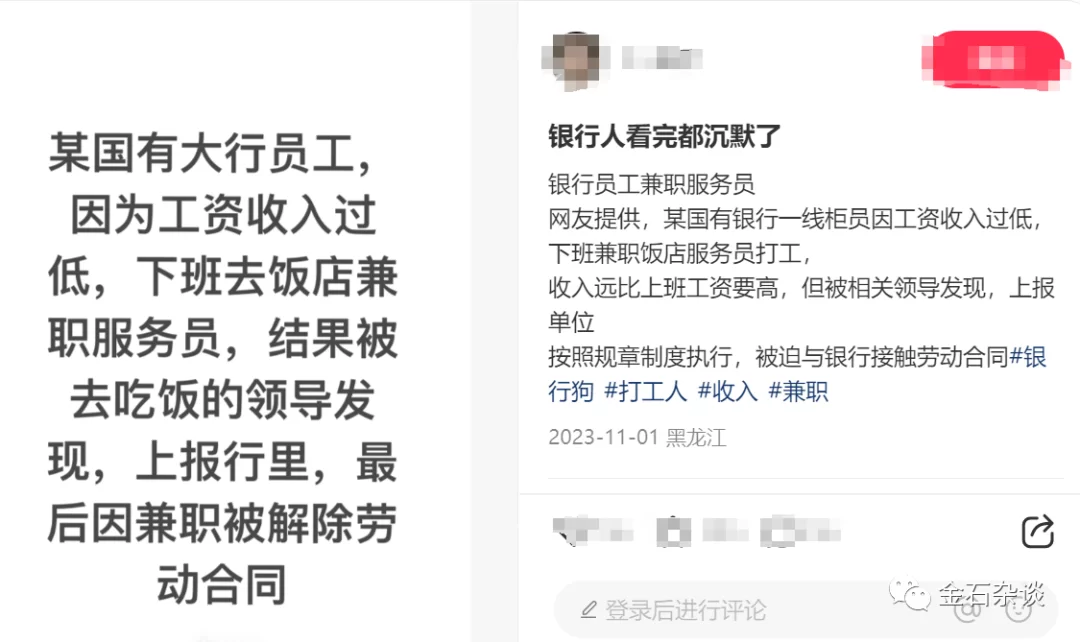

将这两个看似独立的问题联系起来,我们会触及一个更深层次的话题:双重劳动关系法律风险。当一个拥有全职工作的员工,在下班后从事兼职活动时,就可能形成双重劳动关系。我国法律对此持“原则禁止,例外允许”的态度。《劳动合同法》第39条明确规定,劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经本单位提出,拒不改正的,用人单位可以与其解除劳动合同。这意味着,如果你的兼职活动影响了你的本职工作(比如精力不足导致业绩下滑,或利用本职工作的时间、资源做兼职),你的全职公司有权依法解雇你,且无需支付经济补偿。因此,从事兼职时,必须审慎评估其对本职工作的影响,避免利益冲突,切勿触碰全职单位的红线。这不仅是对当前工作的负责,更是对自身职业声誉的保护。

面对这些复杂的职场法律问题,最宝贵的不是事后补救的技巧,而是事前预防的智慧。对于寻求兼职的劳动者,务必将“先小人后君子”的原则贯彻到底,哪怕只是一份简单的微信文字约定,也要明确工作内容、报酬和结算方式。对于即将入职或正在工作的全职员工,如果遇到公司拖延、拒绝签订劳动合同的情况,不能抱有侥幸心理,应主动通过书面形式(如邮件)向公司HR或负责人提出签约要求,并保留好沟通记录。这不仅是催告,更是在为未来可能发生的维权行动预先固定证据。将法律知识内化为一种职业素养,让每一次选择都建立在清晰的认知和坚实的保障之上,这才是现代职场人真正的智慧与力量。你的每一份付出,无论发生在白天还是夜晚,无论有合同还是无合同,都值得被明确、及时且足额地尊重。