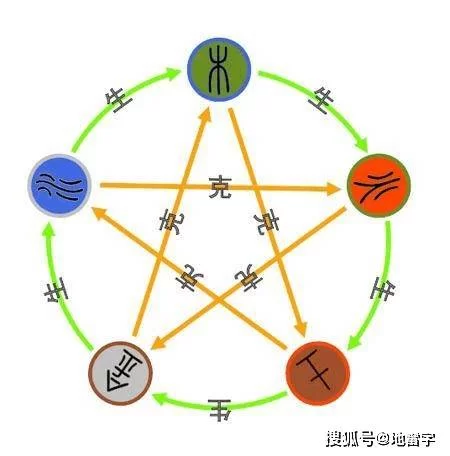

中医行业副业这么多,五行里到底属于哪个行业?

首先,让我们来看看那些充满生发与创造之力的“木”行副业。木,代表生长、舒展、教育与启蒙。在中医领域,这类副业的核心功能是“传道授业解惑”。例如,一位中医师开设线上课程,系统讲解《黄帝内经》的智慧,或是在公众号上连载关于节气养生的深度文章,这些行为本质上都是在播种知识的种子,启迪大众的健康意识。它们如春日之木,向上生长,向外舒展,为人们提供精神上的滋养和认知上的提升。同样,组织线下的中医读书会、带领爱好者进行草药辨识活动,也都是在培育一片健康的“森林”,让中医文化的根脉得以延伸和壮大。这类副业的成功,依赖于内容的专业性、独创性和持续的生长能力,其价值在于“生发”。

其次,是那些极具传播力与感染力的“火”行副业。火,象征着光明、热情、连接与快速扩散。在当今的社交媒体时代,火行属性的中医副业最为常见。例如,在抖音、小红书等平台,以短视频形式分享一个简单的穴位按摩技巧、一道养生食疗方,或是进行一场关于情绪管理的直播。这些形式短、平、快,内容生动直观,极易点燃用户的兴趣,形成病毒式传播。从业者本人往往需要具备极强的表现力和亲和力,如同火炬一般,吸引众人的目光,传递健康的“光”与“热”。这类副业的生命力在于其热度与连接广度,它不追求深度,而追求速度与覆盖面。它像夏日之火,热烈而奔放,能够迅速提升个人品牌的影响力,将中医智慧以最直接的方式送达千家万户。

再看那些承载、滋养与转化的“土”行副业。土,位居中央,主运化、承载与包容,代表着稳定与滋养。这类副业的核心是提供具体的、可依赖的健康支持。最典型的莫过于开发与销售中医养生产品,如根据经典配方改良的养生茶包、药食同源的膏方、或是个性化的食疗餐盒服务。这些产品直接作用于人的身体,如同大地滋养万物,为健康提供坚实的物质基础。此外,一对一的深度健康咨询、长期的健康管理服务,也具备极强的土行特质。它们需要一个稳固的信任关系,通过耐心的陪伴与细致的方案,帮助客户“运化”体内的失衡,回归平和。这类副业不求一时之火爆,而求长久之信赖,如同敦厚的大地,是整个健康生态中不可或缺的基石。

而后,是那些注重规范、精准与价值的“金”行副业。金,代表收敛、变革、规则与精致。在中医副业中,这体现为对专业知识的高度提炼与标准化输出。例如,编写一本结构严谨、逻辑清晰的中医科普书籍,或开发一套具有精确算法的中医体质辨识软件。这些活动要求从业者具备极强的逻辑思维能力和严谨的治学态度,将玄妙模糊的中医理论,锻造成如金属般精准、可量化的产品与服务。此外,从事高端中医器械的代理与销售、提供专业的职业培训与认证,也属于金行范畴。它们强调的是品质、权威与价值感,如同秋日之金,从繁杂中提炼出精华,形成明确的价值标准和行业规范。

最后,是那些蕴含智慧、流动与渗透的“水”行副业。水,主藏、主智慧、主润下与无形渗透。这类副业往往不显山露水,却触及中医的深邃内核。比如,开设高阶的中医哲学课程,探讨“天人合一”的生命观;或是教授内观、静坐、高级气功等需要深度沉浸的修行法门。这些活动不求大众化,而吸引的是那些真正渴望探寻生命本质的求道者。它如冬日之水,静水流深,将最精华的智慧沉淀、储存,并悄无声息地渗透到有缘人的心田。一些基于大数据分析,提供宏观健康趋势预测的服务,也带有水的智慧,它洞察无形,预知流向。

那么,如何用五行选择中医副业?答案并非单一选择。一个成功的中医副业生态,往往是五行相生的结果。一个“木”行的课程,需要“火”行的营销来点燃市场;一个“火”行的博主,需要“土”行的产品来承载流量,实现价值转化;“土”行的产品,需要“金”行的标准来保证品质与信誉;而这一切的持续创新,又离不开“水”行的智慧与深度思考。从业者可以审视自己的性格特质与资源禀赋,找到自己的“本命”行,再有意识地构建相生的五行闭环。例如,一个性格沉稳(土行)且善于钻研(金行)的人,可能更适合从开发高质量的养生产品或咨询服务入手,而非去做需要高曝光度的“火”行直播。

因此,探寻中医副业的行业归属五行,本身就是一次深刻的自我剖析与战略规划。它告诉我们,中医的副业世界并非铁板一块,而是一个充满活力的生态系统。它不是要我们去给副业贴上一个“属木”或“属火”的僵硬标签,而是提供一个观察透镜,让我们看清不同副业形态背后的能量流动与价值核心。当我们理解了这一点,选择就不再是盲目的跟风,而是基于内外匹配的清醒决策。我们的事业也因此能够超越单纯的谋生手段,成为一条与个人特质、社会需求以及古老智慧同频共振的道路,生生不息,循环往复。