十二小时兼职工作制,劳动法允许吗?咋算加班时间?

“一天12小时,兼职”,这个听起来似乎能快速赚取收入的安排,在法律的框架下真的站得住脚吗?坦率地说,大多数情况下,这种模式游走在灰色地带,甚至直接触碰了劳动法的红线。很多人将“兼职”简单理解为“非全日制工作”,并认为非全日制工作可以自由约定工时,这是一个普遍存在的重大误解。要厘清这个问题,我们必须回归到法律文本的本意,区分不同用工形式的本质差异,才能真正理解自己的权益与风险。

首先,我们必须明确一个核心概念:法律意义上的“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》第六十八条的明确规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这条规定是判断“兼职”是否合法的根本标尺。从这个定义出发,一个每日工作12小时的岗位,无论如何都无法被归入合法的“非全日制用工”范畴。它要么是一个严重超时违法的“非全日制”岗位,要么它本质上就是一个全日制工作岗位,只是被用人单位冠以“兼职”之名,以此来规避其应尽的法律责任,例如缴纳社会保险、支付加班费等。因此,当你面对一个“日结12小时兼职”的招聘信息时,首先要做的不是计算时薪,而是警惕其背后的法律风险。

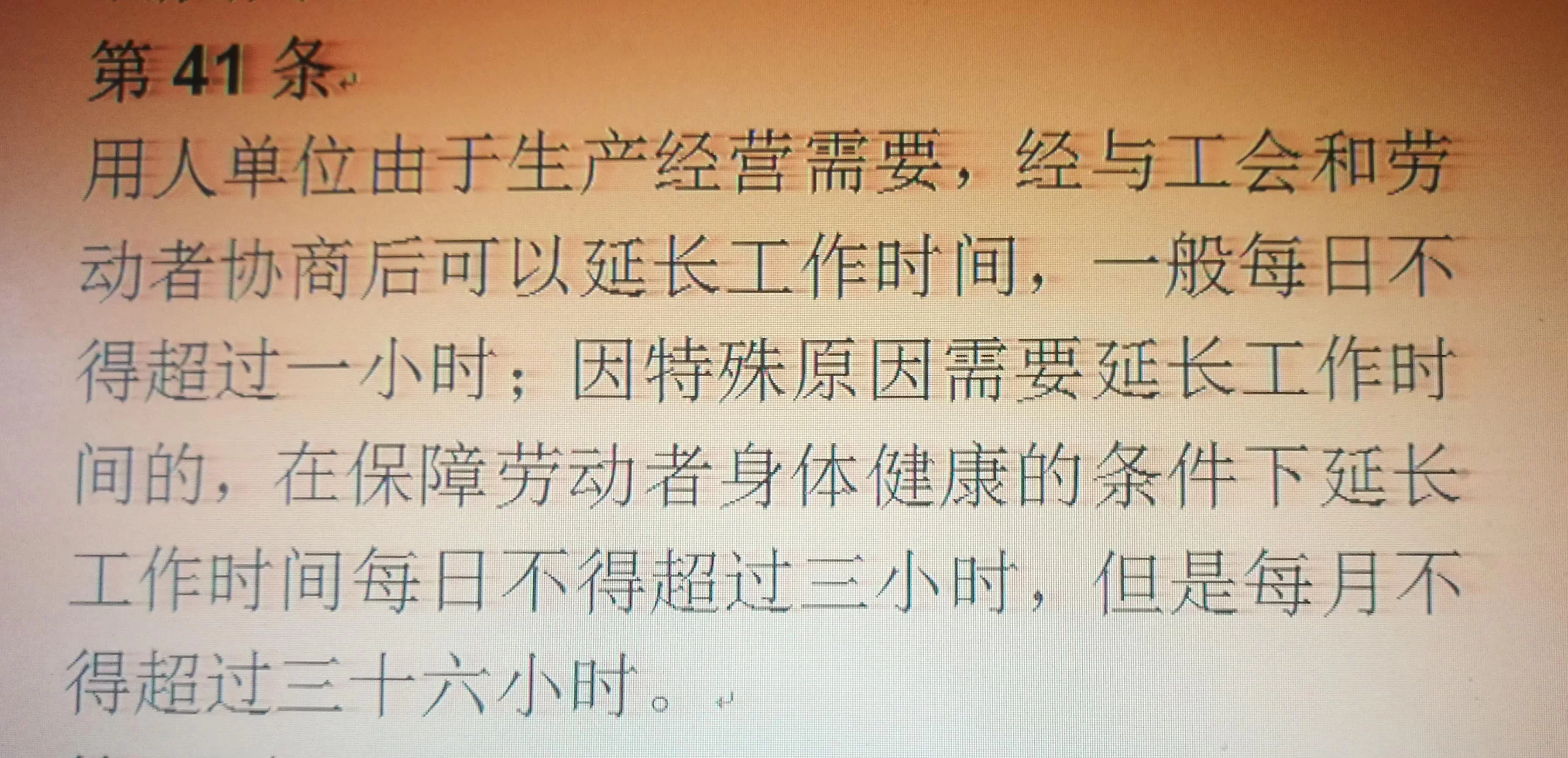

那么,如果这种12小时工作制并非法律意义上的“兼职”,它又该如何计算加班费呢?这就需要区分两种情况。第一种,如果双方签订的是全日制劳动合同,那么这个岗位就完全适用标准工时制的规定。依据《劳动法》和国务院《关于职工工作时间的规定》,我国实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时的工时制度。在此基础上,任何超出部分都属于加班。具体到这个12小时工作制,每日超出的4小时(12-8=4)应安排为延时加班,支付不低于工资150%的工资报酬。如果这个工作安排在周末,且用人单位未安排补休,那么这12小时都应视为休息日加班,支付不低于工资200%的工资报酬。若恰逢法定节假日,则必须支付300%的工资报酬。计算公式并不复杂,但关键在于证据的留存。工资条、打卡记录、工作安排的聊天记录等,都是主张加班费时至关重要的证据。第二种情况,即用人单位以“非全日制”之名,行“全日制”之实,但未签订书面合同。此时,劳动者需要证明其事实劳动关系的存在,并主张每日工作超过4小时的部分应被认定为加班,同样适用1.5倍的加班费标准。尽管实践中取证困难,但法律的天平始终倾向于保护劳动者的合法权益。

当然,法律并非铁板一块,它也考虑到了部分行业的特殊性。这就引出了“特殊工时制度”的概念,主要包括综合计算工时工作制和不定时工作制。这或许是许多12小时工作制岗位赖以存在的“合法性外衣”。综合计算工时工作制,是针对因工作性质特殊,需连续作业或受季节及自然条件限制的企事业单位,分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间,但其平均日工作时间和平均周工作时间应与法定标准工作时间基本相同。比如,某些岗位在淡季时可能每天只工作4小时,但在旺季时连续数月每天工作12小时,只要在一个计算周期内总工时没有超标,那么旺季的12小时就可能不被视为加班。但是,这种制度必须经过劳动行政部门的审批,绝非企业单方面可以决定。而且,即便是在综合计算周期内,总工时超出标准工时部分,仍要按150%支付加班费;法定节假日工作的,依然要支付300%的加班费。不定时工作制则更为特殊,适用于高级管理人员、外勤人员等无法按标准工作时间衡量的岗位,通常不计算加班费。但普通劳动者很难被划入此类。因此,当用人单位以“我们实行综合工时制”为由,让你接受12小时工作制时,你完全有权要求其出示劳动部门的批准文件。

面对复杂多变的用工现实,无论是劳动者还是用人单位,都需要具备基本的法律常识,将风险防范前置。对于求职者而言,切勿被“高时薪”“日结”等字眼冲昏头脑。在接受一份12小时工作前,务必签订书面协议,明确用工性质(是全日制还是非全日制)、工时制度、工资构成以及加班费计算方式。一纸合同远比口头承诺更有分量。在工作的过程中,要有意识地保存好各项证据,这对于日后可能发生的劳动争议至关重要。对于用人单位而言,试图利用“兼职”外衣规避法律责任,无异于饮鸩止渴。短期的用工成本降低,可能换来的是更高的劳动争议风险、企业信誉受损甚至行政处罚。正确的做法是,合规设计用工模式,如确实需要实行特殊工时,应主动向劳动部门申报审批,与员工坦诚沟通,建立合法、透明、可持续的劳资关系。

归根结底,讨论12小时兼职的合法性与加班计算,其背后触及的是一个更深层的社会议题:劳动的价值与人的尊严。法律所设定的8小时工作制,不仅仅是一个冰冷的数字,它划定了工作与生活的边界,保障了劳动者作为“人”的基本休息权和发展权。一个每日工作12小时的岗位,无论其名义是什么,都在客观上挤压了个人的全部生活。理解并运用好劳动法,不仅仅是维权的技术,更是对自身价值的一种确认,是对健康、可持续的工作方式的追求。当越来越多的人能够清晰分辨用工模式的法律本质,懂得如何计算和保护自己的应得利益时,一个更加公平、健康的就业环境才有可能真正形成。这既是对个体负责,也是对社会进步的推动。