交社保算全职还是兼职?兼职到底要不要交社保?

社保,作为劳动者权益的基石,其缴纳与否常被误解为区分全职与兼职的唯一标尺。然而,事实远比这复杂。简单地用“交社保”来判定工作性质,不仅可能偏离法律的本意,更容易让劳动者和用人单位陷入认知误区。要厘清这一问题,我们必须穿透表象,深入到劳动关系的核心层面,从法律定义、合同性质到个人选择等多个维度进行系统性审视。

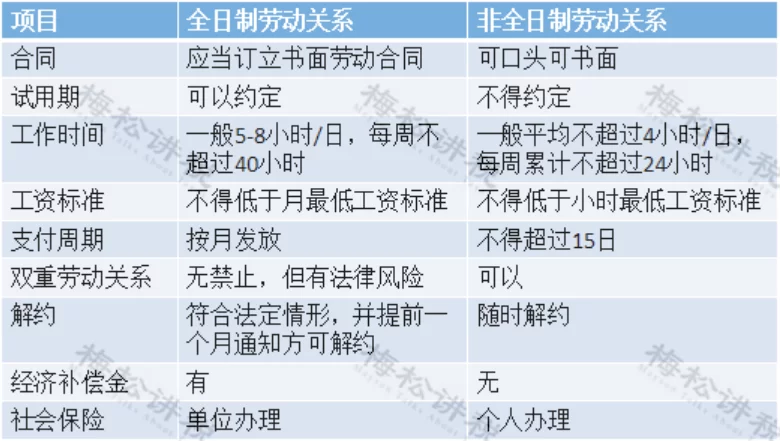

首先,我们需要明确一个核心概念:法律意义上的“兼职”并非一个笼统的称谓,而是特指“非全日制用工”。根据我国《劳动合同法》的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。在这种法律框架下,用人单位与劳动者之间建立的是标准的劳动关系,但其在社保缴纳义务上与全日制用工存在显著差异。法律规定,从事非全日制用工的劳动者,用人单位必须为其缴纳工伤保险。这是强制性的底线要求,旨在保障劳动者在发生工伤时的基本权益。而对于养老、医疗、失业等其他社会保险,法律并未强制规定用人单位必须为非全日制员工缴纳。这便是非全日制用工社保缴纳标准的核心所在。因此,如果一个岗位被严格定义为非全日制用工,单位只为你缴纳工伤保险,是完全合法的。反过来看,如果一个单位为你缴纳了全套五险,这通常意味着你被认定为全日制员工,或者单位出于人才激励等目的,主动提供了超出法定标准的福利。

这就引出了问题的第二个层面:合同性质是决定社保缴纳义务的根本。我们常说的“兼职”在实践中可能指向两种截然不同的法律关系,即劳动关系和劳务关系,对应的合同形式就是劳动合同与劳务合同。劳务合同与劳动合同社保区别是理解这一问题的关键。劳动合同受《劳动法》和《劳动合同法》调整,劳动者接受用人单位的管理,存在人身与经济上的从属性,用人单位负有全面的法定义务,其中就包括为劳动者足额缴纳社会保险。而劳务合同则更侧重于民事平等主体之间的服务交换,一方为另一方提供约定的服务,另一方支付报酬,双方地位平等,不存在管理与被管理的关系。例如,一位设计师为公司提供一次性的Logo设计服务,一位外部专家为企业进行短期培训,这些通常签订的是劳务合同。在这种关系中,提供劳务的一方被视为独立的“服务商”,而非“员工”,因此用人单位没有为其缴纳社保的法定义务。实践中,许多所谓的“兼职”实际上是劳务关系,这也是为什么很多人发现“兼职”不交社保的根本原因。

那么,对于那些处于非全日制用工或劳务关系中,用人单位没有(或法定无需)为其缴纳社保的劳动者而言,是否就意味着与社保体系绝缘了呢?答案是否定的。社保,尤其是养老保险和医疗保险,关系到我们每个人的长远生活保障,其重要性不言而喻。因此,对于这部分群体,主动规划个人社保就显得尤为重要。这就涉及到灵活就业人员如何自己交社保的问题。国家早已为这部分人群敞开了大门。通常情况下,拥有本地户籍或满足当地居住证等条件的灵活就业人员,可以携带本人身份证、户口本(或居住证)等材料,到户籍地或常住地的社保经办机构,以“灵活就业人员”的身份办理参保登记。自主参保通常可以选择缴纳养老保险和医疗保险这两个核心险种,缴费基数可以在当地规定的上下限之间自由选择,按月或按季、按年缴纳。这为兼职者、自由职业者、阶段性待业人员等提供了一个构建个人安全网的有效途径,确保即使在非传统的雇佣模式下,依然能够持续积累养老权益,享受医疗保障。

然而,理论的清晰并不能完全掩盖现实的复杂性。在实践中,一些用人单位为了规避成本,可能会采取“名为非全日制,实为全日制”的策略,即要求员工每天工作超过四小时、每周超过二十四小时,却依然以非全日制用工的名义不缴纳或少缴纳社保。面对这种情况,劳动者并非无计可施。关键在于证据的收集与固定。考勤记录、工资条、工作安排的聊天记录、工作成果交付的邮件等,都可以成为证明实际工作时长的有力证据。一旦能够证明自己实际符合全日制用工的特征,就可以依法要求用人单位补缴社保。此外,还有一种情况是,一些高价值的兼职岗位,用人单位为了吸引和留住人才,会主动提出为其缴纳“五险一金”,这种做法虽然超出了法律的强制性要求,但只要是双方真实意思的表示,写入劳动合同或补充协议,就是合法有效的,对劳动者而言无疑是一种福利。

厘清社保与工作形态的关系,是对自身职业发展的一次深度审视。它不再是一个简单的“是”或“否”的问题,而是一套关乎权利、责任与未来规划的组合拳。与其纠结于“交社保算全职还是兼职”的标签,不如回归本质:首先,明确你所签订的究竟是劳动合同还是劳务合同,这决定了你的法律身份和单位的法定义务;其次,了解你所处的工作形态(全日制或非全日制)对应的法定社保标准;最后,无论身处何种雇佣关系,都应树立长远的保障意识,主动了解法规,积极利用“灵活就业人员参保”等政策工具,为自己的未来构建坚实的保障体系。在日益多元化的职场生态中,唯有成为自身权益的明白人,才能牢牢掌握生活的主动权。