企业兼职人员,公职退休干部要交社保吗?

在当前灵活用工日益普遍的背景下,企业雇佣兼职人员,或返聘已退休的公职干部,社保问题往往是双方最为关切却又最容易混淆的环节。这个问题看似简单,实则牵涉到劳动法律、社保政策乃至个人职业规划的核心。简单地回答“要”或“不要”都失之偏颇,其关键答案,隐藏在一份合同的法律属性背后——劳动关系与劳务关系的根本区别。厘清这一界限,不仅是企业合法用工的基石,更是每一个兼职者与退休再就业者保障自身权益的前提。

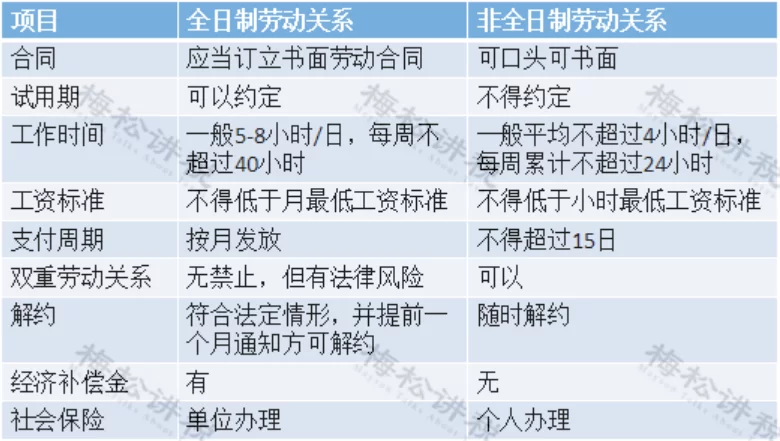

首先,我们来剖析“企业兼职人员”这一群体。兼职并非一个严格的法律概念,它在现实中的形态多种多样,其社保缴纳义务也因此截然不同。判断的核心标准,在于兼职人员与用人单位之间建立的是否为劳动关系。根据我国《劳动合同法》规定,劳动关系是指用人单位招用劳动者为其成员,劳动者在用人单位的管理下提供有报酬的劳动而产生的权利义务关系。其特征在于人格上、经济上和组织上的从属性。通俗地讲,如果这位兼职人员需要遵守公司的考勤制度、接受上级的工作指派与考核、其劳动报酬是公司支付的相对固定的工资,并且其工作内容是公司主营业务的有机组成部分,那么即便他/她只是“兼职”,也极有可能被认定为与公司建立了事实上的劳动关系。在这种情况下,企业作为用人单位,必须依法为其缴纳社会保险(五险一金),这是法定的强制义务,不因任何“双方约定”而免除。

然而,更多情况下的兼职,尤其是非全日制用工,则倾向于建立劳务关系。在这种关系中,双方地位平等,兼职人员提供的是一种成果或服务,而非接受企业全面的管理支配。比如,一位设计师为公司完成一个独立的Logo设计项目,一位讲师进行一次性的内部培训,或是一位顾问在特定时间提供专业咨询。这些合作的典型特征是:工作时间灵活,无需坐班;按项目、按次或按成果结算报酬;兼职者可以同时为多家不相关的单位提供服务。在这种劳务关系框架下,企业没有强制为对方缴纳社保的义务。兼职人员所获得的报酬属于“劳务报酬”,企业仅需履行代扣代缴个人所得税的责任。那么,这部分兼职人员如何获得社保保障呢?他们通常有两种途径:一是其本职工作的用人单位已为其足额缴纳;二是对于没有固定本职工作的自由职业者,他们可以以“灵活就业人员”的身份,到户籍所在地的社保经办机构自行缴纳职工基本养老保险和职工基本医疗保险,从而确保自身的社保权益不中断。

接下来,我们将目光转向“公职退休干部”这一特殊群体。根据国家相关法律法规,公职人员达到法定退休年龄并办理退休手续后,开始按月领取基本养老金,其与原单位的人事关系即告终止。当他们被其他企业“返聘”或重新谋得一份工作时,其身份已经不再是法律意义上的“劳动者”,而是“退休人员”。这就从根本上决定了他与新用人单位之间无法再建立劳动关系。因为社保体系的设计原则是防止重复参保和重复享受待遇。一个已经领取养老保险待遇的人,不能再作为职工参加城镇职工基本养老保险。因此,退休干部返聘,双方签订的必然是劳务关系协议,或称为“返聘协议”。

在这种协议下,企业同样没有义务为返聘的退休干部缴纳社保。但这并不意味着双方完全没有社保相关的考量。最棘手和最核心的风险在于“工伤”。由于没有缴纳工伤保险,一旦返聘的退休干部在工作期间发生意外伤害,将无法从工伤保险基金获得赔偿。这不仅对退休干部本人是巨大的风险,对企业而言,也可能面临高额的民事赔偿责任。因此,负责任的企业在返聘退休人员时,通常会主动为其购买商业性质的保险,如“意外伤害保险”或“雇主责任险”,以此作为替代性的风险保障机制。这一点,应当在返聘协议中明确约定,既是企业人文关怀的体现,也是对自身法律风险的有效规避。此外,退休干部的返聘收入,同样属于“劳务报酬”,需依法纳税。

深入探究,我们会发现,无论是兼职人员的划分,还是退休干部的处理,其背后的逻辑都是我国社保制度与劳动法的精准匹配。社保的本质是一种社会风险共担机制,它与传统、稳定的劳动关系深度绑定。而劳务关系则更多地被视作市场经济下平等的民事主体之间的服务交换,其保障方式更依赖于市场化的商业保险和个人自主规划。随着“零工经济”和“银发再就业”浪潮的兴起,传统的二元划分正面临挑战。越来越多的工作形态介于劳动关系与劳务关系之间,这给现行法律法规带来了新的课题。未来,我们或许会看到更加灵活、更具包容性的社会保障政策出台,以适应不断变化的就业格局。

那么,回到最初的问题,企业兼职人员和公职退休干部到底要不要交社保?答案已经清晰:不能一概而论,而应“因人制宜”、“因岗而异”。对于仍在职的兼职人员,关键在于辨别劳动关系的从属性强弱,一旦构成,企业必缴;对于退休再就业的干部,则基本锁定为劳务关系,企业无强制缴纳义务,但需妥善处理工伤等替代性保障问题。对于个人而言,无论是选择兼职还是规划退休后的职业生涯,都必须清晰地认识到所处法律关系的性质,主动审阅合同条款,明确自身的权利与义务,并为可能存在的风险缺口做好补充准备,例如自行参保或购买商业保险。这种清醒的认知和前瞻性的规划,是在日益多元的就业生态中,保护自身最根本利益的不二法门。