企业法务兼职仲裁员待遇如何,管理规定有哪些?

对于身居企业核心的法律顾问而言,将专业触角延伸至争议解决的最前沿,成为一名兼职仲裁员,无疑是一次极具吸引力的职业跃升。这不仅是个人专业能力的“加冕”,更是将企业法务的实践经验与仲裁的中立裁判视角相结合的绝佳机会。然而,这条道路并非铺满鲜花,其背后的待遇体系与严格的管理规定,是每一位跃跃欲试的企业法务必须首先清晰认知的“游戏规则”。我们不妨深入剖析,看看这份“双重身份”究竟意味着什么。

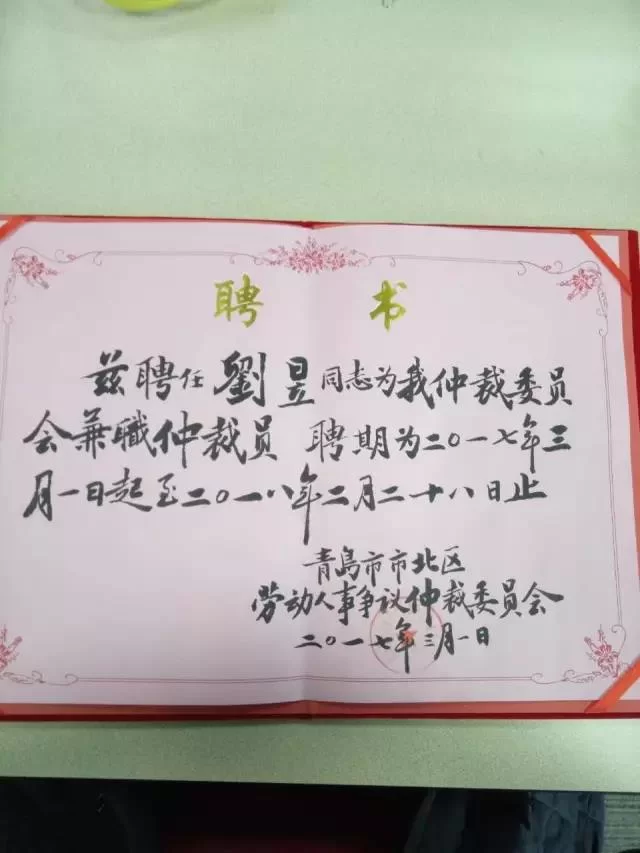

首先,从职业价值与准入路径来看,企业法务转型为兼职仲裁员,其吸引力远不止于一份额外的收入。其核心价值在于视野的升维与能力的复利增长。长期在企业内部处理法律事务,法务人员的思维模式往往是“风险规避”和“利益最大化”,而仲裁员的身份则要求其切换至“居中裁判”和“公平正义”的频道。这种角色的切换,能够极大地锻炼法务人员的逻辑思辨、证据分析、庭审驾驭以及裁决文书写作能力。当这些能力再反哺于企业法务本职工作时,将显著提升合同设计的严谨性、纠纷预判的准确性以及诉讼策略的周全性。那么,公司律师如何成为仲裁员?通常的路径是满足《中华人民共和国仲裁法》规定的法定条件,即从事仲裁工作满八年,或从事律师工作满八年,或曾任审判员满八年,或者从事法律研究、教学工作并具有高级职称。对于企业法务而言,最直接的路径是积累足够年限的法律实务经验,在特定行业领域(如建设工程、金融、知识产权等)建立起深厚的专业声誉,然后通过仲裁委员会的推荐、遴选程序,最终被聘任为仲裁员。这个过程本身就是对个人专业履历的一次权威背书。

谈及待遇,这是所有潜在申请者最为关心的问题,但也是最容易产生误解的一环。必须明确一个核心概念:兼职仲裁员的“待遇”并非固定薪酬,而是以办案补贴或专家酬金的形式体现。这与法务本职工作的薪水性质完全不同。兼职仲裁员报酬标准在不同仲裁机构之间存在差异,但通常都遵循“按劳取酬、一案一结”的原则。其构成一般包括几个部分:一是案件受理费的分成,部分仲裁机构会按照一定比例将案件受理费分配给仲裁员;二是案件处理费,这是报酬的大头,根据案件争议金额大小、案件复杂程度以及仲裁员在其中承担的角色(首席仲裁员、边裁或独任仲裁员)来确定,争议金额越大、案情越复杂,处理费越高;三是其他补贴,如开庭补贴、阅卷补贴、外出调查差旅费等。以一个中等复杂程度的商事案件为例,一名边裁的办案补贴可能在数千元至一两万元人民币不等,而首席仲裁员的补贴则会更高。需要注意的是,这笔收入具有不确定性,完全依赖于案件的指派数量和审理进度,将其视为提升生活品质的“奖金”更为现实,切不可作为主要的收入来源。此外,根据国家税法规定,这类劳务报酬需要依法纳税。

管理规定的核心,则在于“防火墙”的构建,以确保仲裁的独立、公正与廉洁。对于企业法务兼职仲裁员而言,这方面的挑战尤为突出。首要且最严格的规定就是利益冲突审查与回避制度。仲裁法及各仲裁机构的仲裁规则都对回避情形作出了详尽规定。作为企业法务,当被指派案件的任何一方当事人与自己所任职的公司存在业务往来、投资关系、或其他可能影响公正裁决的利害关系时,必须主动、及时地向仲裁庭披露并申请回避。这种审查是持续性的,贯穿案件始终。例如,案件涉及公司的竞争对手、重要供应商或客户,甚至案件所涉争议的法律问题与自己公司正在处理的内部纠纷高度相似,都可能构成回避的理由。其次,是严格的保密义务。仲裁员对案件的审理过程、当事人提交的商业秘密、合议庭的评议意见以及最终的裁决结果,都负有不得向外界泄露的义务。这意味着,即便回到自己的公司,也不能将仲裁案件中获取的信息用于公司的商业决策或透露给同事。最后,是独立公正性的坚守。企业法务必须摆脱其“雇主代表”的思维惯性,不能因为个人职业发展受制于公司,就在裁决中自觉或不自觉地偏袒某一方。仲裁委员会对此有严格的监督和惩戒机制,一旦发现违规行为,轻则予以警告、通报,重则直接解聘,甚至可能面临法律责任。

机遇与挑战并存,企业法务兼职仲裁的利弊需要冷静权衡。利的一面,除了前述的专业能力提升和声誉背书外,它还能为企业带来间接价值。拥有仲裁员身份的法务,更能理解裁判者的思维,从而在合同谈判和风险防范中,制定出更具“裁判友好性”的条款,降低未来发生纠纷时的败诉风险。同时,广泛的人脉网络,结识来自律师、法官、学者等不同背景的法律精英,也为个人和企业的长远发展铺平了道路。然而,弊的一面同样不容忽视。最大的挑战是时间与精力的平衡。仲裁案件需要投入大量的时间进行阅卷、研究、开庭和撰写裁决书,这必然会挤占本职工作的时间和精力,如何协调两者关系,避免顾此失彼,是对个人时间管理能力的极大考验。其次是潜在的声誉风险。一个不公或错误的裁决,不仅会损害个人在仲裁界的声誉,甚至可能波及所在公司的形象。此外,复杂的利益冲突判断也让每一步都如履薄冰,需要极高的职业敏感度和道德自觉。

最终,企业法务走上兼职仲裁员之路,更像是一场在商业利益与法律正义之间的“走钢丝”。它要求从业者不仅要有扎实的法律功底,更要有清醒的角色认知、坚定的道德操守和卓越的平衡艺术。这份双重身份带来的不仅是专业上的荣耀,更是一份沉甸甸的社会责任。对于那些真正热爱法律事业、追求专业卓越的企业法务而言,在充分了解其待遇、吃透其管理规定、并准备好迎接挑战之后,这扇门背后,将是一片更为广阔的职业天空。