会员代表算不算兼职代表啊?社会团体的也算吗?

在社会组织的日常运作与治理实践中,一个普遍且容易引发混淆的问题时常浮出水面:会员代表,究竟算不算兼职代表?尤其是在各类协会、学会、基金会等社会团体中,这一问题不仅关乎角色的明确定位,更牵涉到组织内部的权责划分、法律合规性乃至治理效能的深层逻辑。要拨开这层概念的迷雾,我们不能简单地用“是”或“否”来作答,而必须深入其内核,从角色的缘起、法律关系、职责属性与价值取向等多个维度进行系统性的辨析。这不仅仅是一场关于名词的学术探讨,更是对社会团体健康、规范发展的现实关照。

首先,我们需要精准地理解“兼职代表”这一概念的本质属性。在汉语语境和通常的劳动法认知框架下,“兼职”一词天然地与“劳动”和“报酬”紧密相连。它指的是个人在拥有一个主要工作或身份的同时,利用业余时间或特定时段,承担另一份有偿的工作或任务。其核心特征在于存在一种劳务关系或雇佣关系,即便这种关系是非全日制的。因此,“兼职代表”通常出现在企业、事业单位或政府机构中,指代那些本身有本职工作,但又被选举或聘任为代表(如职工代表、股东代表等),并因履行代表职责而获取相应津贴、补助或报酬的人员。这里的“职”,强调的是一份“工作”,其行为的驱动力和约束力很大程度上源于那份劳动契约和对应的物质激励。法律上,这类代表的权利义务更多地受到《劳动法》、《劳动合同法》或相关劳务合同的规制,其身份是双重的:既是原单位的员工,又是代表机构的一名“兼职”工作人员。

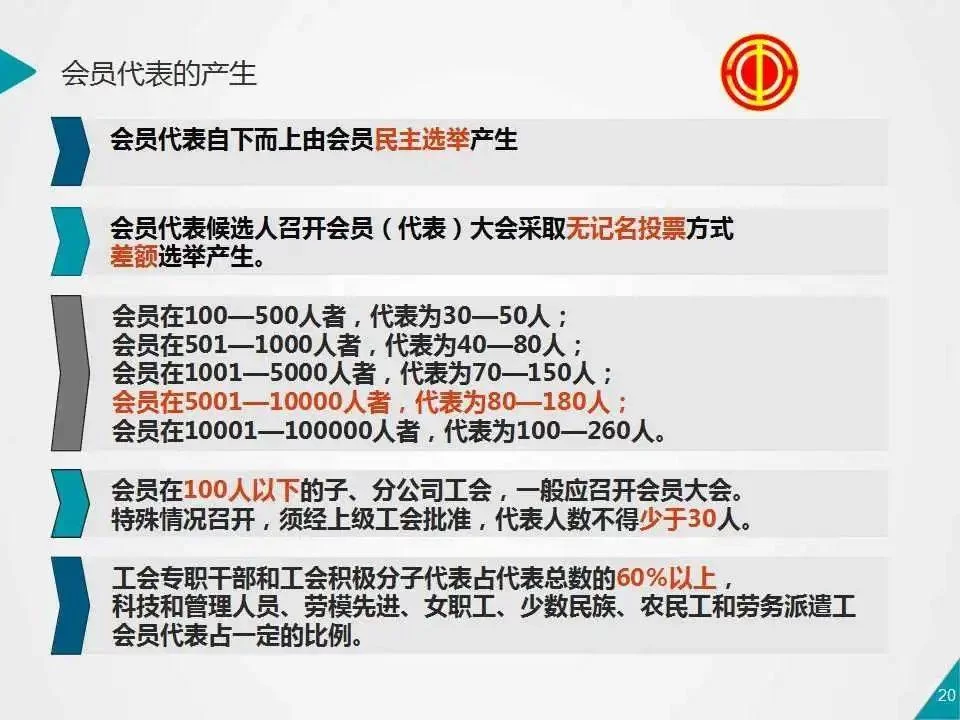

与之形成鲜明对比的是“会员代表”的内在基因。这一身份的诞生,并非源于一份外部的雇佣合同,而是深深植根于社会团体的章程和会员间的民主选举程序。会员代表的合法性来源于成员的授权与信任,其权力的基础是会员资格,而非劳动合同。他们被推举出来,是为了在会员代表大会等决策机构中,忠实反映和代表其所代表的会员群体的意愿、诉求与利益。这个角色,远非一个虚衔,它承载着沉甸甸的责任与期望,但其首要动力是公益心、责任感和对团体事业的认同。绝大多数社会团体的会员代表是无偿履行职责的,即便有少量津贴,也仅用于弥补因履职而产生的交通、通讯等必要开销,其性质更类似于补贴,而非劳动报酬。这就从根本上决定了“会员代表”的核心是“代表”,即一种基于成员身份的权利与责任的集合体,而非一份可以计价交换的“工作”。

基于上述分析,我们可以清晰地看到二者之间的关键分野。“兼职代表”的核心是“职”,即一份工作;而“会员代表”的核心是“代表”,即一种身份和职责。前者的逻辑起点是组织管理与效率,后者的逻辑起点是成员自治与民主。这种本质区别导致了它们在社会团体治理结构中扮演着截然不同的角色。会员代表是团体实现民主决策、民主管理、民主监督的基石,是连接普通会员与理事会、监事会等核心治理机构的桥梁。他们的履职行为,直接关系到社会团体的自治性、民间性和会员的主体地位能否真正实现。如果将会员代表简单地等同于“兼职代表”,就可能在无形中矮化了其作为权力所有者代言人的神圣地位,将其从“主人”降格为“雇工”,这对社会团体的根本性质是一种潜在的侵蚀。

当然,现实中不乏一些模糊地带和特殊情形,需要我们审慎对待。随着社会组织的日益专业化、职业化,一些规模较大的社会团体可能会聘请专、兼职人员来处理会员联络、会务组织等事务性工作,其中某些人恰好也是会员代表。此时,身份的重叠带来了复杂性。在这种情景下,就必须严格区分其两种角色的界限。当他/她作为“会员代表”在大会上发言、投票、审议议案时,他/她行使的是会员赋予的民主权利,承担的是对会员的责任。而当他/她作为“兼职工作人员”处理日常行政事务时,他/她履行的则是劳动合同约定的岗位职责,对机构管理层负责。薪酬待遇也必须明确区分,履职的补贴是公对公的履职成本补偿,而工资则是基于其劳动付出的对价。混淆这两种关系,不仅会引发利益冲突的嫌疑,还可能给社会团体带来不必要的法律风险。

那么,厘清“会员代表”与“兼职代表”的区别,其现实意义究竟何在?对于社会团体的管理者而言,这是构建科学治理结构的前提。只有认识到会员代表的“非雇佣”属性,才能真正尊重其决策权,保障其监督权,避免用行政命令代替民主程序,从而激发组织内部的活力与凝聚力。对于会员代表自身而言,清晰的自我认知有助于其更好地定位自身角色,明白自己首先要对选区的会员负责,坚守公益立场,防止角色异化。对于广大会员来说,理解这一点能让他们更珍惜自己的选举权与被选举权,积极参与到团体治理中,而非将会员代表视为一个可有可无的荣誉头衔。

因此,回到最初的问题,答案已经清晰:会员代表并非天然等同于兼职代表。它们是组织逻辑与价值取向上截然不同的两种角色。前者是社会团体民主自治的血脉,是成员权利的延伸;后者则是组织专业化运作的补充,是劳动关系的体现。将二者混为一谈,不仅会在法律关系上造成混乱,更可能从根本上动摇社会团体存在的基石——即会员的民主参与和自治精神。在当前大力推动社会治理现代化的背景下,每一个社会团体及其参与者都有责任深入理解这一分野,这是确保组织行稳致远、保持其初心与活力的必修课,也是衡量一个社会团体是否成熟、规范的重要标尺。