会计主管兼职靠谱吗,兼出纳内控要注意啥?

在探讨“会计主管兼职”这一模式是否靠谱时,我们必须首先厘清一个核心前提:这里的“兼职”究竟是指身兼数个公司的会计主管,还是在同一公司内兼任会计与出纳?前者是人力资源的灵活配置,后者则是财务内控的致命禁区。现实中,许多小微企业出于成本考量,往往会将这两种情况混淆,要求一位兼职财务人员“一肩挑”,承担起从账务处理到资金管理的全部工作。这种看似经济高效的安排,实则为企业埋下了巨大的隐患,其靠谱程度,完全取决于是否触碰了财务管理的红线——会计与出纳职务的分离。

兼职会计主管的价值与潜在风险并存

一位经验丰富的兼职会计主管,对于初创期或小型企业而言,无疑是一剂良药。他们能以相对较低的成本,为企业带来专业的财务规划、税务筹划、报表分析以及制度建设等高附加值服务。这类专业人士通常服务于多家企业,视野开阔,能够将不同行业的先进管理经验带入企业,帮助创始人快速搭建起规范的财务框架。从这个角度看,聘请兼职会计主管是靠谱且明智的。然而,风险恰恰在于职责边界的模糊化。当企业主出于“信任”或“便利”,将资金收付、银行对接、保管票据等本属于出纳的职责也一并交予这位兼职会计主管时,情况就发生了质的变化。这不再是简单的资源优化,而是将企业的“钱袋子”与“账本子”毫无保留地交到了同一个人手中,风险敞口被无限放大。

会计兼出纳:一个无法靠人品弥补的内控漏洞

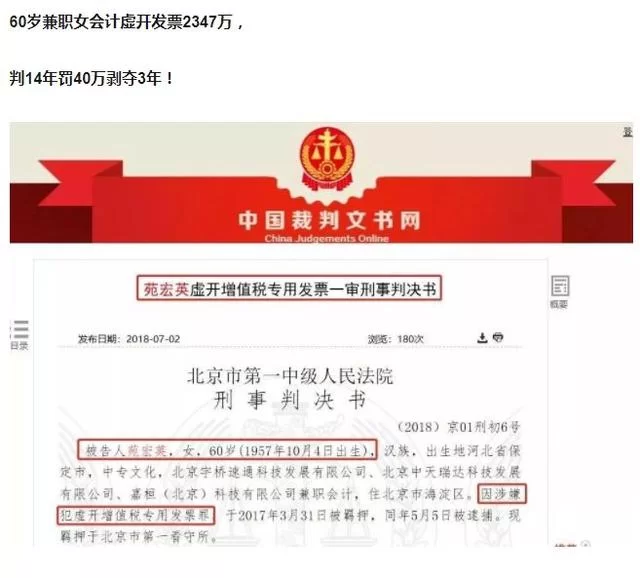

财务管理的基石是“不相容职务分离”原则,即一项经济业务的处理流程,不能由一个人从头到尾包办。会计与出纳正是这一原则最典型的体现。会计负责记录、核算与监督,是经济活动的“记录官”;出纳负责资金的收付与保管,是经济活动的“执行者”。二者相互独立、相互制约,形成一道天然的防火墙。一旦会计兼出纳,这道防火墙便不复存在。舞弊的风险不再需要复杂的合谋,一个人就可以轻松完成。例如,通过虚开发票、伪造付款凭证将公司款项转入个人账户;或者在收到现金后不入账,直接侵吞;更甚者,可以通过调节银行存款余额表,长期掩盖资金挪用的事实。这些操作在账目上可以做得天衣无缝,因为记账与付款的权力集于一身。我们不能寄希望于个人的道德品质来抵御制度性缺陷带来的诱惑。一个没有监督的权力,无论大小,都极易滋生腐败,这在财务管理领域是颠扑不破的真理。

如何防范兼职会计舞弊:构建多重防线

如果企业因客观条件限制,短期内确实无法实现会计与出纳的完全分离,那么必须立刻着手构建一套人工与技术相结合的多重防线,以最大限度地降低会计兼出纳内控漏洞。

首先,企业主必须亲自参与关键环节。创始人或最高管理者绝不能当“甩手掌柜”。每月银行对账单必须由企业主亲自获取并逐笔核对,而非由财务人员提供。对于大额资金的支付,应建立双重审批制度,最终审批权必须掌握在非财务的创始人手中。所有重要的合同、发票,都应有一份复印件或电子档由企业主留存备查。

其次,善用技术工具进行流程固化。现代云财务软件提供了强大的权限管理功能。企业可以设置不同角色,即使只有一位财务人员,也可以在系统内将其“会计岗”与“出纳岗”的权限分离开。例如,录入凭证的权限与提交银行支付的权限不能赋予同一账号。支付指令需要通过企业主手机端进行二次验证才能发出。这样,技术就在人与钱之间设立了一道无法逾越的屏障。

再者,引入外部监督机制。定期(如每季度或每半年)聘请第三方会计师事务所进行一次专项审计或账务清理。外部审计师的独立视角,能够敏锐地发现内部人员长期操作下可能被忽略的问题。这种不定期的“飞行检查”,对潜在的舞弊行为本身就是一种强大的震慑。这些小微企业财务外包注意事项,恰恰是防范风险的关键。

建立健康的财务文化:超越岗位分工的制度保障

解决兼职会计的风险,根本出路在于建立一个健康的、全员参与的财务文化。这不仅仅是一套企业内部财务控制制度,更是一种深入人心的价值观。企业主首先要以身作则,尊重财务规则,不搞特例,不因人情或便利而破坏制度。要让所有员工,包括那位兼职会计主管,清晰地认识到,每一笔资金的流动都处在阳光之下,都有迹可循、有人监督。

同时,要明确兼职会计主管的核心职责定位。他的价值在于“管账”和“参谋”,而非“管钱”。企业应为其提供充分发挥专业能力的空间,让他参与到预算编制、成本控制、融资决策等更高层次的活动中去,用其专业所长为企业创造远超其薪资的价值。当企业主真正认识到会计主管的战略价值时,自然就不会再让他陷入琐碎的资金收付事务中。对于出纳这类操作性强的岗位,完全可以考虑招聘一位细心负责的非专业人员,在会计主管的指导下完成基础工作,其人力成本远低于潜在的财务损失。

企业财务安全,如同建筑物的地基,看不见却决定了整座大厦的安危。将会计与出纳的职责混同于一人,无异于在地基上动土。聘请兼职会计主管是降本增效的策略,但其前提必须是恪守财务底线。真正的智慧,不是找到一位全能的“超人”,而是设计一套让普通人也无法犯错的系统。当制度足够完善,监督足够有力,兼职会计主管才能在靠谱的轨道上,真正成为企业发展的助推器,而非潜伏在身边的“财务黑洞”。