低成本摆摊适合老人区或下班后做点啥副业好?

在当前寻求多元化收入渠道的时代背景下,摆摊作为一种门槛极低、灵活性极高的微创业模式,正重新焕发生机。然而,成功的摆摊绝非简单的“进货-售卖”循环,其核心在于对目标客群的深刻洞察与精准匹配。当我们将目光聚焦于老人区与下班后的上班族这两个截然不同却又潜力巨大的群体时,一套行之有效的商业逻辑便应运而生。这不仅是关于卖什么,更是关于如何构建一种基于社区信任与即时需求的微型商业生态。

针对老人区低成本摆摊项目,关键在于理解“银发经济”背后的情感与健康需求。老年人消费群体对价格的敏感度较高,但更看重产品的实用性、健康属性以及与摊主建立的情感连接。因此,产品选择上应避开花哨的快消品,转向更具人文关怀的品类。例如,自制的无糖或少糖健康糕点,如杂粮馒头、南瓜饼,不仅符合老年人的饮食偏好,更能传递出“家的味道”,这种情感附加值是标准化产品无法比拟的。再如,售卖一些轻便的园艺工具、防滑拖鞋、放大镜阅读器等生活刚需品,直接解决他们的日常痛点。一个成功的老人区摊位,往往更像一个便民服务站,而非纯粹的商业点。此外,提供一些简单的服务,如手机贴膜、软件教学、小家电维修咨询,甚至只是陪老人聊聊天,都能迅速建立起信任壁垒,这种信任一旦形成,便会转化为持续而稳定的购买力。摊主需要的是耐心与真诚,用温度去经营,这比任何营销技巧都更为有效。

而对于寻求上班族下班后副业选择的群体,时间与精力是最大的制约因素。因此,项目必须具备“轻、快、灵”的特点。“轻”指的是投入轻、操作轻,无需复杂的设备与场地;“快”指的是准备快、销售快,能够抓住下班后那几个小时的黄金时段;“灵”指的是模式灵活,可根据天气、客流随时调整。社区门口摆摊卖什么好这个问题的答案,在这里便指向了便捷、解压与新潮。预包装的净菜、腌制好的半成品食材,是解决“上班族做饭难”的绝佳方案,他们下班路过,顺手买一份,就能省去备菜的烦恼。手冲咖啡、精酿啤酒、特调无酒精饮品,则满足了年轻群体对生活品质的追求与社交需求,一个小小的移动吧台,就能成为社区夜晚的社交据点。此外,一些新奇的数码配件、潮流玩具、香薰蜡烛等,也能激发他们的冲动消费。对于上班族而言,摆摊不仅是增收手段,更是一种释放工作压力、体验不同生活方式的途径。利用社交媒体进行预热和社群运营,如建立小区微信群,发布每日出摊信息和新品预告,能极大提升销售效率,实现线上引流与线下成交的闭环。

无论是服务老人还是上班族,小成本手工艺品摆摊技巧都值得深入探讨。手工艺品的核心竞争力在于其独特性和手作温度,这恰好能对抗工业化产品的千篇一律。成本控制方面,可以从原材料入手,选择性价比高的黏土、编织线、滴胶等,通过创意设计提升产品价值。例如,用滴胶制作干花书签、夜光钥匙扣,成本低廉但成品精美,尤其受女性和年轻学生欢迎。售卖时,要注重场景化陈列,将产品融入使用场景中,如将编织手袋搭配上草帽和丝巾,营造出度假氛围,更能激发顾客的购买欲。定价策略上,不能仅以材料成本计算,更要融入设计、工时与情感价值。与顾客分享创作灵感、制作过程的故事,能显著提升产品的附加值。手工艺品摊位考验的是摊主的审美与叙事能力,让每一件作品都“会说话”,才能在同质化竞争中脱颖而出。

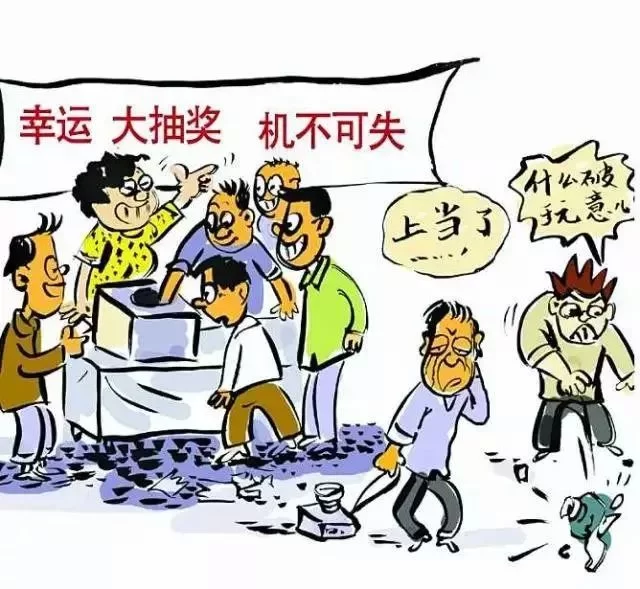

当然,任何摆摊行为都离不开对现实规则的考量,尤其是流动小吃车创业注意事项。食品安全是生命线,必须严格遵守。食材采购要新鲜,加工过程要卫生,从业人员的健康证、摊位的备案或许可(根据当地规定)必须齐全。小吃车的选择也要因地制宜,电力供应、储物空间、防风防雨功能都是需要权衡的因素。选址上,除了老人区和社区门口,写字楼附近、地铁口、夜市也是潜在的黄金点位,但需充分评估人流量、竞争格局以及城管的管理政策。运营过程中,保持摊位的整洁干净至关重要,一个清爽的环境能给顾客带来最直观的安全感。同时,要对成本进行精细化核算,包括食材成本、燃料成本、损耗以及潜在的罚款风险,确保每一笔生意都有合理的利润空间。心态的韧性在这里显得尤为重要,面对天气突变、客流稀少、甚至被管理者劝离等突发状况,需要具备快速调整和恢复的能力。

摆摊这门看似古老的生意,在新的社会经济环境下被赋予了全新的内涵。它不再仅仅是底层谋生的手段,更成为了一种灵活就业的试验田、一个连接社区邻里的情感纽带、一个展现个人创意与价值的舞台。从为老人提供一份热气腾腾的健康晚餐,到为疲惫的上班族递上一杯慰藉心灵的咖啡,摊位虽小,却承载着具体而微的人间烟火。它考验的是创业者对生活的观察力、对人性的理解力以及对商业本质的洞察力。当你的摊位能够精准地回应一个群体的真实需求时,它便拥有了超越交易本身的意义,成为城市肌理中一个充满活力与温度的细胞。这或许就是摆摊在今天最迷人的地方——它用最朴素的方式,诠释了商业向善与个人价值实现的完美结合。