体制内能干副业吗?有哪些合法的副业可以搞?

体制内群体对于“副业”二字的复杂情感,源于一种深层的现实焦虑与身份约束的交织。一方面,是相对固定的收入结构与日益增长的生活成本之间的矛盾;另一方面,是“身不由己”的身份所带来的纪律束缚。因此,讨论“体制内能干副业吗”这个问题,绝非简单的“能”或“不能”可以作答,它触及的是规则、智慧与个人选择的三重边界。坦白说,盲目跟风或者铤而走险,最终付出的代价可能远超副业带来的收益,真正的破局之道在于深刻理解并游刃有余地运用规则。

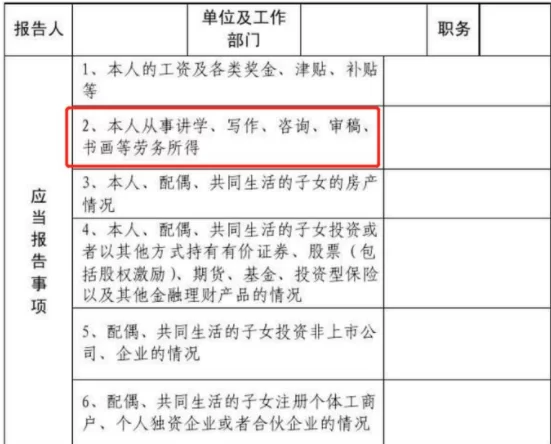

首先,必须明确的法律与纪律框架是不可逾越的红线。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这意味着,对于广大公务员而言,开公司、做股东、担任企业顾问等直接参与企业经营的行为是绝对禁止的。同样,许多事业单位的管理规定也参照执行,强调“兼职取酬”的纪律要求。然而,法律在设定禁令的同时,也留下了一扇门,即“经批准,可以在外从事教学、科研、讲学、学术交流等活动”。这便是我们寻找合法副业空间的起点——所有副业探索都必须建立在不违反本职工作规定、不占用工作时间、不使用公共资源、不影响公正执行公务的基础之上。理解这一核心逻辑,是后续一切行动的前提,任何绕开这一前提的“门路”都应被视为陷阱。

那么,在规则的框架内,体制内人员如何开拓合规增收途径?更值得深思的是,如何让副业超越单纯的“赚钱”工具,升华为个人能力的价值变现?最优的答案无疑是——利用专业技能做副业。这不仅仅是一条路径,更是一种高阶的生存策略。你的主业所积累的知识、技能和经验,本身就是最宝贵的、无需额外投入成本的“生产资料”。例如,一位从事政策研究的公务员,完全可以在业余时间为一些合规的智库、媒体撰写深度分析文章,这既是知识的输出,也是影响力的积累,获得的稿酬便是合法且体面的回报。再比如,司法系统的法律工作者,在不违反执业回避原则的前提下,可以进行普法类的公益讲座或撰写专业书籍,将晦涩的法条转化为大众能理解的知识,同样能实现价值与收入的统一。这种模式的最大优势在于,副业与主业形成了正向循环,副业的成功反哺主业的专业深度,从而构建起个人核心竞争力。

具体到不同群体,合规副业的选择也各有侧重。以备受关注的事业单位教师副业推荐为例,教育部等相关部门已明确“依法依规适度参与社会培训”,这为教师们提供了政策依据。教师的副业天然带有“教育”属性,如利用周末或假期,为合规的教育平台录制线上课程、开发有特色的教学教具、编写辅导读物等,都是将自身教学能力进行复利化的有效方式。同样,从事艺术设计、信息技术、外语翻译等专业技术岗位的体制内人员,其技能本身就具有很强的市场化属性。设计师可以在设计平台上出售自己的模板或作品,程序员可以承接一些小众、合规的开发项目,翻译人员则可以为出版社或翻译公司提供笔译服务。关键在于,将个人技能的“使用权”在业余时间里进行市场化交易,而“所有权”和“主业使用权”依然牢牢归属于单位。这种“技能租赁”模式,是体制内人员最安全、最可持续的副业形态。

当然,除了直接的专业技能变现,还有一些更为“轻量化”的赛道可供探索。比如兴趣爱好的延伸,将摄影、书法、烘焙、手工艺等个人爱好,通过小红书、抖音等内容平台进行分享,积累到一定影响力后,可以通过平台的创作激励、合规的带货(非商业代理)等方式获得收入。这种方式的核心在于“分享”而非“销售”,情感价值和文化属性远大于商业属性,因此触碰纪律红线的概率也相对较低。另一个值得关注的领域是被动收入的构建,例如将个人闲置的房产、车辆等资产,通过正规渠道进行出租,或者将个人的合法收入进行稳健的金融投资,获取理财收益。这更考验的是个人的财商和资产配置能力,是一种“睡后收入”,与本职工作几乎不产生任何冲突,是体制内人员实现财富增值的稳健选择。

最后,必须以清醒的头脑直面体制内搞副业的风险与禁忌。这并非危言耸听,而是每一个打算踏足此领域的人必须进行的“风险体检”。第一大禁忌是“身份滥用”,即利用职务上的便利或影响力,为副业谋取不正当利益,这是触碰法律底线的自毁行为。第二大风险是“精力冲突”,副业过度侵占个人时间与精力,导致主业表现下滑,甚至在工作中出现失误,这会直接影响个人职业发展,得不偿失。第三大陷阱是“信息泄露”,在从事与主业领域相关的副业时,极易在无意识中泄露内部信息或工作秘密,造成无法挽回的后果。此外,网络世界的言行边界也需格外谨慎,个人在社交平台上的商业推广和价值表达,都可能被放大审视,与自身身份产生关联。因此,在选择副业之前,务必进行一次彻底的自我评估:我的动机是什么?我具备什么?我能承受什么?只有想清楚这些问题,才能做出理性的决策。

在体制内谋求副业,最终考验的不是你能赚多少钱,而是你对规则的敬畏、对主业的忠诚以及对自我价值的清醒认知。它是一门关于平衡的艺术,是在有限的空间里,通过智慧和努力,为人生增添一抹额外的亮色,而非画蛇添足的败笔。守住底线,发挥特长,保持谦逊,或许才是这条路行稳致远的真谛。