全日制兼职年假咋算,能休几天和全职有啥区别?

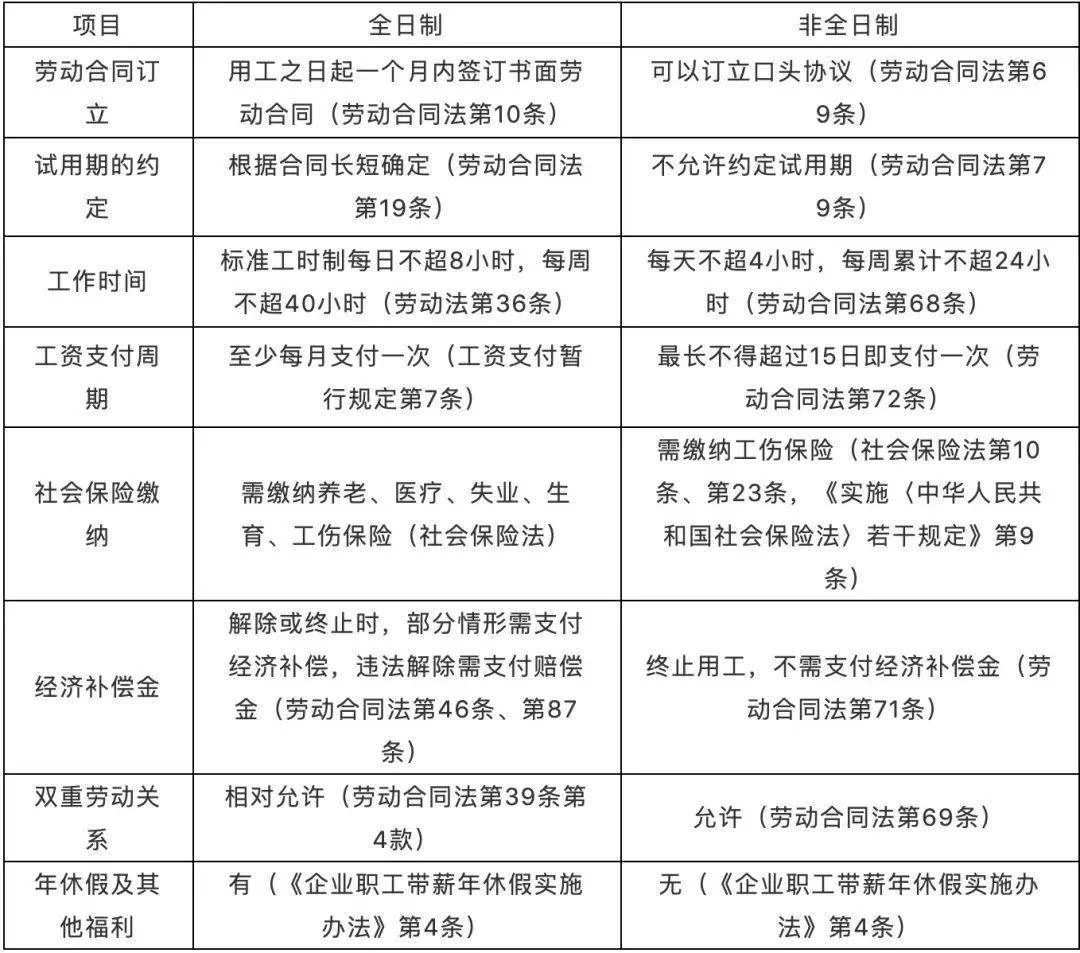

在当前多元化的就业形态下,非全日制用工,即我们通常所说的“兼职”,已成为劳动力市场的重要组成部分。随之而来的,是一个常常被忽视却又至关重要的问题:兼职员工的年假究竟该如何计算?他们到底能休几天?这与我们熟知的全职年假又存在哪些本质区别?这些问题不仅是劳动者维护自身权益的关键,也是企业规范化管理不可回避的一环。事实上,兼职并非年假权益的“法外之地”,国家相关法律法规对此有着明确的规定,只是其计算逻辑和适用场景更为复杂。

首先,我们必须明确一个核心前提:兼职员工依法享有带薪年休假。这一权利的直接法律依据源自国务院颁布的《职工带薪年休假条例》以及人社部的《企业职工带薪年休假实施办法》。条例的核心精神在于,只要职工连续工作满12个月以上,便有权享受带薪年休假。这里的关键词并非“全日制”或“非全日制”,而是“职工”的身份以及“连续工作满12个月”这一事实。因此,那种“兼职没有年假”的说法,是对法律的误读,甚至是企业为规避责任而制造的误区。真正的分野,并不在于“有”或“无”,而在于“怎么算”和“算多少”。

要理解“怎么算”,就必须掌握一个贯穿始终的概念——“职工累计工作年限”。这是决定所有员工,无论全职还是兼职,年假天数的基石。根据规定,职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。对于兼职员工而言,这个“累计工作年限”并非指其在当前兼职单位的工龄,而是其自参加工作以来的全部工作履历,包括在不同单位的全职、兼职,甚至是符合法律规定的视同工作年限。这就意味着,一位在其他单位已全职工作八年的劳动者,新近开始一份兼职工作,其法定的年假天数基准就是5天,而非从零开始。如何证明这个“累计年限”?社保缴纳记录、劳动合同、离职证明等都是有力的证据,这也是兼职员工在维权时需要提前准备的关键材料。

明确了年假基准,接下来便是最核心的实操环节:如何计算兼职年假折算天数。由于兼职员工并非全年365天都在当前单位提供劳动,因此其当年实际可享受的年假天数需要按比例折算。具体的计算公式在《企业职工带薪年休假实施办法》中有明确规定:(当年度在本单位剩余日历天数 ÷ 365天)× 职工本人全年应当享受的年休假天数。让我们通过一个实例来拆解这个过程。假设小张的累计工作年限为6年,他全年应享年假为5天。他于2023年7月1日入职一家公司,每周工作3天,属于非全日制用工。那么,他在2023年这家公司可以休的年假天数就是:(184天 ÷ 365天)× 5天 ≈ 2.52天。根据规定,折算后不足1整天的部分不享受年休假,因此小张2023年在该公司的可休年假天数为2天。这个计算方法清晰且唯一,无论是员工还是HR,都应以此为依据进行核算,避免因估算或口头约定产生纠纷。

与全职员工相比,兼职年假在实际享受层面呈现出几个显著的区别。第一,权利的触发机制不同。全职员工一旦在单位工作满12个月,即可自动享有完整的年假周期。而兼职员工的年假权益,不仅取决于其在当前单位的入职时间,更依赖于其过往的“累计工作年限”能否被有效认定,这在实操中增加了一定的沟通和证明成本。第二,休假的灵活性与管理挑战。全职员工休年假通常是按“天”计算,即一个完整的自然日。但兼职员工的休假则复杂得多,例如,一个每周二、四工作的兼职员工,休一天年假究竟是指周二还是周四,还是可以折算成小时?这需要劳资双方在合同或规章制度中进行更为细致的约定,否则极易引发歧义。通常的理解是,休一个“工作日”的年假,即免除其本应提供劳动的那个工作日。第三,未休年假报酬的计算基数。如果单位因生产、工作特点确有必要,不能安排职工休年假的,需支付相当于其日工资收入300%的未休年假工资报酬。对于兼职员工而言,这个“日工资收入”是依据其约定的时薪或计件工资来换算的,而非全职员工的月薪或平均工资,这一点在计算补偿时必须精确区分。

深入探讨这些区别,我们不难发现,保障兼职员工的年假权益,不仅仅是遵守法律条文,更体现了一个企业的社会责任感和现代管理水平。对于劳动者而言,特别是那些以“零工”为主要收入来源的灵活就业人群,清晰地了解自己的年假权利,是避免被边缘化、保障自身劳动价值的重要一环。在与用人单位建立合作关系之初,就应主动询问年假政策,并将其明确写入劳动合同或协议中。对于用人单位而言,主动为符合条件的兼职员工测算、安排年假,并建立清晰的请假流程和未休假补偿机制,短期内看似增加了管理成本,长远看却能有效提升员工的归属感和忠诚度,降低劳动争议风险,构建更为和谐稳定的雇佣关系。尤其是在新业态、新模式不断涌现的今天,将标准劳动关系中的权益保障体系,以更灵活、更精准的方式延伸至非全日制用工领域,是整个社会走向更高质量就业的必然要求。

理解并践行兼职年假的规定,是对个体劳动价值的尊重,也是市场法治精神的微观映射。它告诉我们,无论工作模式如何演进,劳动者的基本权益不应被稀释或遗忘。每一次精准的折算,每一次顺利的休假,都是对“按劳分配、多劳多得”原则的补充,更是对“劳有所得、劳有所休”人文关怀的彰显。当兼职不再仅仅被视作补充收入的“零活”,而是被当成一份正式的职业来对待时,我们的劳动力市场才会变得更加健康、有序且充满活力。