公众号写文副业收益怎么算,现在做还赚不赚钱?

想要清晰评估这个副业的潜力,首先必须彻底搞懂“收益怎么算”这个核心问题。公众号的收益结构主要可以分为两大板块:平台广告收入和商业合作收入。流量主广告是绝大多数运营者最先接触到的变现方式。它的计算逻辑相对透明,主要基于eCPM(千次曝光有效收入)和点击率。简单来说,文章底部或中部的广告每被展示1000次,你就能获得几毛到几块不等的收入。这个单价受多种因素影响,包括粉丝地域、行业领域、文章内容质量以及广告主本身的投放预算。坦白说,对于一个新号或中小号而言,单纯依靠流量主收入是相当微薄的,它更像是运营到一定阶段后的基础“养老金”,而非主要的收入支柱。指望靠它实现可观的副业收益,需要极其庞大的阅读量作为支撑,这对零基础的入局者来说门槛极高。

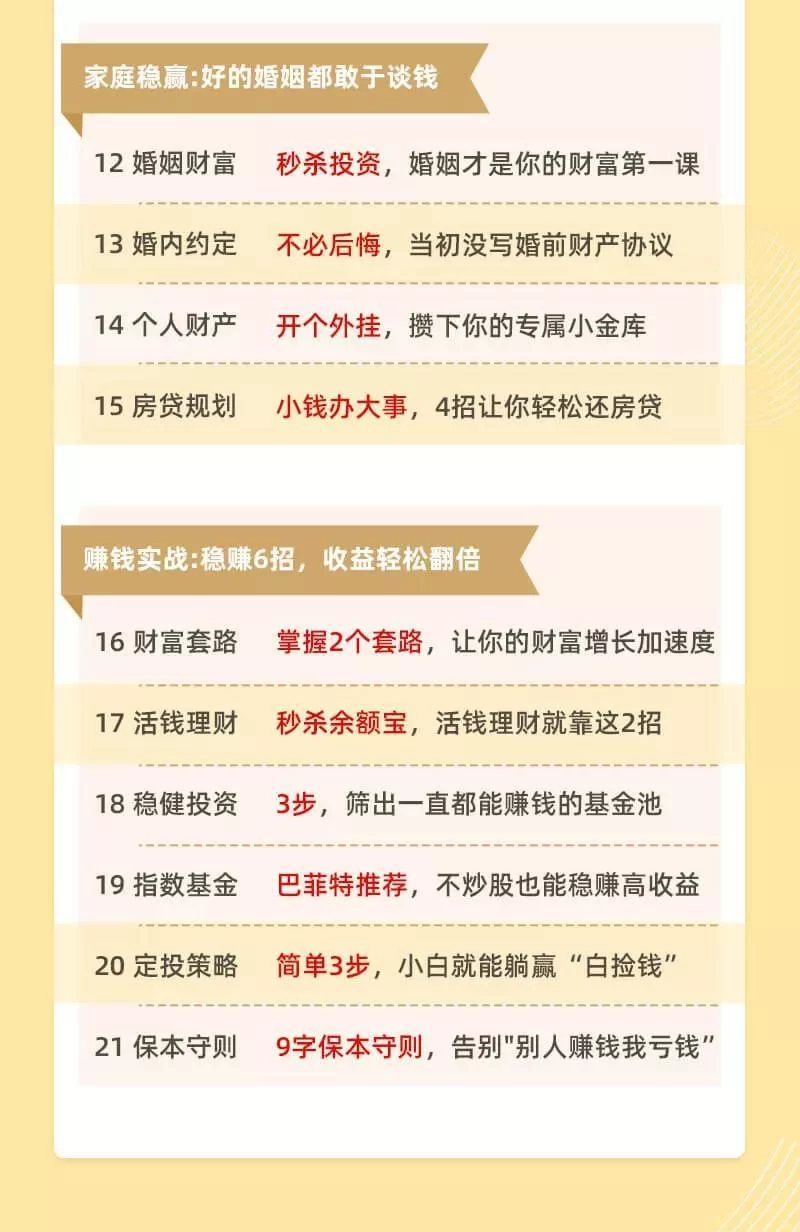

真正的收益大头,往往来自于商业合作,也就是我们常说的“接广告”。这部分收益的计算方式更为灵活,也更能体现一个账号的真正价值。报价标准并非一成不变的公式,但其核心锚定物是“单篇文章平均阅读量”。行业内一个粗略的参考报价是“阅读量乘以一个系数”,这个系数根据账号的垂直度、粉丝画像、互动率和转化能力而浮动。例如,一个拥有5000精准粉丝、篇篇阅读量稳定在3000以上的母婴类账号,其单篇广告报价可能达到800-1500元;而一个拥有5万泛娱乐粉丝、平均阅读却只有2000的账号,报价可能连500元都难以企及。这揭示了一个残酷但必须认清的现实:粉丝的“质”远比“量”更重要。品牌方在投放时,看重的不是你有多少关注者,而是你能触达多少有效、且具备消费潜力的目标用户。此外,付费社群、知识星球、电商带货、自有服务等多元化的变现模式,都是建立在优质内容和忠实社群基础上的高阶玩法,其收益潜力更是无法简单用阅读量来估算。

理解了收益构成,我们再来审视“2024年公众号还赚钱吗”这个问题的更深层次含义。赚钱的核心逻辑已经发生了根本性的转变。过去的成功依赖于信息差和流量红利,而现在的成功则依赖于专业深度和信任构建。泛而全的“大杂烩”账号已经举步维艰,因为在任何一个领域,用户都能找到更专业、更深入的信息源。相反,那些在极其细分的赛道上做到极致的账号,正在展现出强大的生命力。比如,不做“电影评论”,而是专注于“香港黄金时期武侠电影道具考据”;不做“理财科普”,而是只服务于“25-35岁城市白领的基金定投策略”。这种“小而美”的定位,看似缩小了受众范围,实则极大地增强了粉丝的粘性和信任度。当你的账号成为某个特定人群获取信息、寻求认同的“第一选择”时,其商业价值便不再是简单的广告位,而是一个精准的“社群连接器”。

对于零基础的入局者而言,这意味着“公众号写文副业”的门槛,实际上从“流量技巧”转向了“认知能力与专业技能”。你不能再只是一个“写手”,而必须是一个“产品经理”和“社群运营者”。你需要具备用户思维,精准地定义你的目标读者;你需要具备内容策划能力,系统性地输出有价值、成体系的内容;你还需要具备数据分析能力,通过后台数据洞察用户偏好,不断优化你的内容策略。公众号早已不是单纯的表达平台,它是一个微型的内容创业项目。从这个角度去思考,你会发现,所谓的“赚钱”,是你为特定群体创造了足够多的价值之后,市场给予你的必然回报。这个回报可能是广告费,可能是课程销售收入,也可能是基于信任而产生的各种合作机会。

当然,我们必须正视其中的挑战。启动期漫长的正反馈缺失,是劝退大多数人的第一道坎。你可能连续几个月,每篇文章的阅读量都只有两位数,这种努力与回报的极度不对等,足以摧毁绝大多数人的热情。此外,持续产出高质量内容所带来的心智损耗,以及对行业热点的快速响应能力,都是对运营者综合素养的巨大考验。这并非一个可以“躺赚”的副业,它需要你投入真实的精力、时间和思考。它所赚到的,也绝不仅仅是金钱,更是在这个过程中建立的个人品牌、积累的行业知识、链接的同路人资源,以及最重要的——通过持续思考和输出所带来的个人成长。这笔无形的财富,其长远价值往往超过眼前的账面收益。

最终,投身公众号写文副业,如同在数字世界里为自己挖一口井。初期的工作是枯燥而艰难的,你需要一锹一锹地挖下去,面对的可能是坚硬的石土和看不见水的绝望。许多人挖了三五天便选择放弃。但只有那些认准了地下有水,并愿意持续投入的人,才能在某一天挖到湿润的泥土,最终迎来甘泉的涌出。这口井一旦挖成,它便能源源不断地为你提供清泉,滋养你的事业和生活。所以,不必再纠结于“现在做还赚不赚钱”,而应该问自己:我是否找到了值得我长期深挖的“水源地”?我是否做好了打一口“深井”的准备?答案,就在你自己的行动里。