公务员下班兼职开滴滴,这样到底合不合规啊?

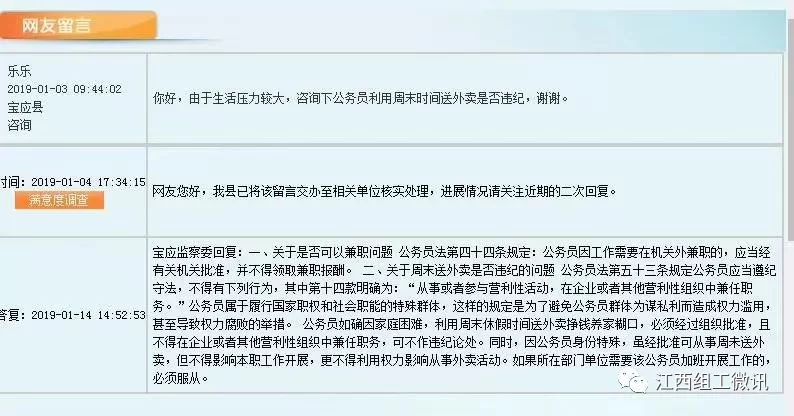

首先,我们需要直面核心的法律依据——《中华人民共和国公务员法》。该法作为规范我国公务员队伍的根本大法,对公务员的行为边界有着严格的界定。其中,明确规定了公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这里的关键词是“营利性活动”。那么,开滴滴究竟算不算营利性活动?答案显然是肯定的。网约车服务并非无偿的公益事业或邻里互助,而是通过提供交通运输服务,以获取经济报酬为目的的商业行为。驾驶者注册成为平台司机,接单并完成运输,平台结算费用,这整个流程构成了一个完整的商业模式。即便司机宣称自己只是“挣点油钱”,但其行为的本质依然是经营活动,目的是盈利。这与公务员法所要求的廉洁性、避免利益冲突的原则产生了直接冲突。法律的初衷并非要剥夺公务员改善生活的权利,而是为了防止公职人员利用其身份或潜在影响力,介入市场竞争,从而破坏公平公正的社会秩序,或滋生腐败的土壤。

其次,我们必须深刻理解公务员兼职的风险与后果。很多人抱有侥幸心理,认为“天知地知,你知我知”,只要做得足够隐蔽,就不会被发现。这种想法是极其危险且短视的。在信息化高度发达的今天,个人的行为轨迹越来越难以隐藏。一旦被举报或在各类检查中被发现,其后果远非“罚款了事”那么简单。根据《公务员法》以及《中国共产党纪律处分条例》等相关规定,违规从事营利性活动,轻则受到警告、记过等政务处分或党纪处分;情节较重的,可能面临降级、撤职;情节严重的,则可能被开除公职。开除公职,意味着职业生涯的彻底终结,其代价之沉重,远非兼职所得的微薄收入所能比拟。更重要的是,这种风险不仅体现在纪律层面。试想,一名公务员在开滴滴时,如果偶遇了管理服务对象,会产生怎样的尴尬局面?对方是否会因此产生“拉关系”、“套近乎”的想法?这种即便并非主观故意的交集,也已经构成了事实上的潜在利益冲突,足以让公众对公务员的公正性产生合理怀疑。这种无形的公信力损害,其影响更为深远和恶劣。

再者,我们来剖析一些常见的认知误区。有人辩称:“我开的是我老婆的车,用的也是她的账号,这不算我本人从事经营吧?”这种试图通过“代持”来规避法律的做法,在纪律审查中往往难以成立。审查的核心在于行为的实质而非形式。只要是你本人在实际操作、获取收益,那么无论车辆和账号登记在谁名下,你都难辞其咎。还有人认为:“我下班时间是我的自由,只要不影响正常工作就行。”这一观点同样是片面的。对公务员的要求,并不仅仅是“八小时内”的恪尽职守,更包括“八小时外”的严格自律。公务员身份是一种全天候的身份象征,其言行举止都代表着党和政府的形象。法律法规之所以禁止公务员参与营利性活动,正是基于对其身份特殊性的考量,旨在从制度上确保公务员队伍的纯洁性和公信力,这是一种更高标准的职业伦理要求。

那么,面对经济压力和对更美好生活的向往,公务员是否就完全没有合规的副业选择了呢?并非如此。法律禁止的是“营利性活动”,但并未剥夺公务员通过合法、合规方式提升自我、创造非经营性价值的权利。例如,利用业余时间进行文学、艺术创作,并依法获得稿酬或版税,这通常是被允许的,因为它被视为知识性、创造性的劳动成果,而非商业经营活动。又如,在不影响本职工作、不利用职务便利的前提下,从事一些无偿的志愿服务或公益性活动,这不仅合规,更是践行公务员为人民服务宗旨的体现。此外,公务员可以专注于提升自身的专业技能和综合素质,通过考取更高层次的学历、专业资格证书等方式,为未来的职业发展或在政策允许范围内的其他发展路径(如调任、遴选)积蓄力量。这些“增值”行为,其长远回报远比短期兼职收益更为可观。

最后,每一位选择成为公务员的个体,都应当时刻自省这份职业选择所承载的责任与担当。成为公务员,意味着自愿接受更为严格的纪律约束和行为规范,意味着将公共利益置于个人利益之上。当双手握住方向盘,准备开始滴滴接单的“第二职业”时,不妨先问问自己:这一脚油门踩下去,是否会偏离人生的航道?方向盘的另一端,连接的究竟是乘客的目的地,还是职业前途的悬崖?法律的红线清晰可见,纪律的警钟长鸣耳畔。与其在灰色地带边缘试探,不如安于清贫,守得住寂寞,将全部精力投入到为人民服务的崇高事业之中。这份职业带来的社会尊重、职业稳定性和实现人生价值的平台,本身就是一种无形的、远超金钱的“薪酬”。坚守住这份职业的底线与荣光,远比追逐车轮上的额外收益,来得更有价值,也更加心安理得。