公示期间能兼职吗?国企员工兼职取酬允许不?

公示期间,对于每一位国企员工而言,都是一个充满机遇与审视的特殊阶段。此时,一个看似平常的问题——能否从事兼职并获取报酬——实则暗藏玄机与风险。这并非简单的“是”或“否”能够回答,其背后牵涉到复杂的纪律规定、职业伦理与潜在的职业发展陷阱。要厘清这个问题,必须先深刻理解“公示期间”的本质以及国企员工身份的特殊性。它不是一个可以随意行事的“空窗期”,而是一个被置于组织、同事乃至社会公众监督下的“聚光灯时刻”。

首先,我们需要精准定义“公示期间”的内涵。在国企的人事管理流程中,无论是干部提拔、岗位调动,还是评优评先,公示都是一个必不可少的法定程序。其核心目的在于保障人事工作的透明、公正与公开,主动接受群众监督,确保选拔任用对象的德、能、勤、绩、廉经得起检验。这意味着,在此期间内,被公示人的一言一行都会被放大审视。任何可能引起质疑的行为,即便在常规时期看似无伤大雅,都可能在此时成为“致命伤”。因此,从风险规避的角度看,公示期间的首要原则是“保持静默,避免非议”,而从事兼职取酬这种极易引发利益冲突联想的行为,显然与这一原则背道而驰。

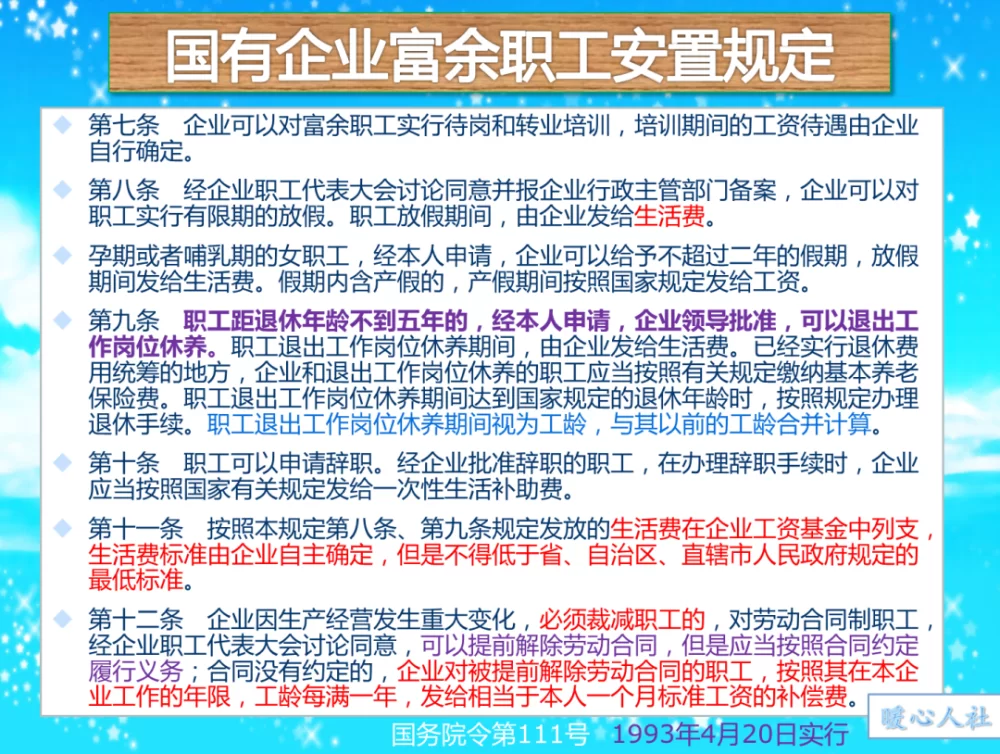

其次,我们必须正视国企员工兼职取酬的严格纪律框架。相较于私营企业员工,国企员工,尤其是党员干部,受到的纪律约束要严苛得多。根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》的参照精神以及国资委发布的关于规范国有企业职工持股、投资和兼职兼职的若干规定,国企员工违规兼职取酬是明令禁止的行为。这里的核心关键词是“违规”。何为违规?通常指未经组织批准,在兼职单位获取薪酬、津贴、股权激励等额外利益。即便某些兼职本身并不与主营业务产生直接冲突,但只要未履行报批程序,就构成了违纪。更何况,兼职行为天然带有消耗精力、分散注意力的属性,这与国企员工应全身心投入主责主业的要求构成了内在矛盾。在公示期这一关键节点,这种矛盾会被无限放大,组织考察的重点之一便是被考察人的政治觉悟、大局观念和纪律意识。

深入分析公示期间兼职的具体风险,可以将其归纳为三个层面。第一个层面是程序性风险。绝大多数国企的内部规章制度都会明确,涉及提拔任用的关键时期,员工应专注于本职工作,避免开展可能分散精力或引起争议的活动。兼职行为本身,无论内容如何,都构成了对这一“不成文规定”的挑战。一旦有人举报,即便兼职内容清白,解释过程本身就会消耗组织资源,并给考察组留下“不识大体”、“纪律观念淡薄”的负面印象,足以影响最终的任用结果。

第二个层面是实质性风险,即利益冲突。这是组织审查的重中之重。如果兼职的单位与本人所在国企存在业务往来、竞争关系,或是上下游供应链关系,那么问题就变得极为严重。这会被直接定性为“以权谋私”或“利益输送”,不仅晋升无望,还可能面临严厉的党纪政务处分,甚至法律制裁。即便兼职领域风马牛不相及,比如利用业余时间做设计、写稿,也可能因为时间投入过多,被质疑“在本职工作上‘出工不出力’”,进而影响对其履职能力的评价。

第三个层面,也是最容易被人忽视的,是观感风险与舆论风险。在“瓜田李下”的特定情境中,行为本身的意义有时会退居其次,而行为所传递的信号则变得至关重要。公示期间从事兼职,很容易被解读为“急于求财”、“对即将到来的新岗位缺乏敬畏之心”或“个人利益至上”。这种负面观感一旦形成,会迅速在同事和群众中传播,形成不利于当事人的舆论环境。在民主推荐、个别谈话等考察环节,这些负面印象会直接影响评价结果,甚至导致一票否决。

那么,是否存在任何例外情况?理论上,一些学术性、公益性或与本职工作高度相关的兼职,在经过严格审批后是被允许的。例如,高校教师到企业兼职进行技术转化,或专家在行业协会担任职务。但关键在于“审批”二字。这个审批流程本身就极为严谨,需要层层把关,且通常在公示启动前就会完成并备案。在公示这个敏感期内启动新的兼职,几乎不可能获得批准。因此,对于身处公示期的国企员工来说,最明智、最稳妥的选择就是暂时停止一切兼职活动,将全部精力投入到迎接新的挑战中。这是一种审慎,更是一种智慧。

对于违规兼职的处理,企业纪检监察部门一旦查实,会根据情节严重程度予以相应处分。轻则批评教育、诫勉谈话、取消任用资格;重则给予党纪处分、行政处分,如警告、记过、降级甚至撤职、开除。更严重的是,这样的处分记录会被计入个人人事档案,成为职业生涯中一个难以抹去的污点,对未来的长远发展造成深远影响。这种代价,远非兼职所得的那点报酬所能比拟。

归根结底,国企员工在公示期间的兼职问题,其核心考验的是个人的职业操守和价值排序。它要求我们回答一个根本问题:是将个人的短期经济利益置于职业前途和组织信任之上,还是将恪守纪律、专注主业作为立身之本?国企所提供的平台,不仅仅是谋生之所,更是实现个人价值、服务国家战略的舞台。这份职业背后承载的公共责任和社会期望,决定了其从业者必须具备更高的自律性和奉献精神。

因此,公示期间的兼职问题,与其说是一道判断“能或不能”的选择题,不如说是一面映照职业操守与未来格局的镜子。它照见的不仅是规则的红线,更是个人对职业的敬畏、对机遇的珍视以及对长远发展的清醒认知。明智的国企人会选择在这面镜子前,展现出最专注、最审慎、最值得信赖的一面,因为他们深知,暂时的克制是为了更广阔的天地,眼前的沉静是为了未来行得更稳、走得更远。任何侥幸心理,都可能成为职业道路上难以逾越的沟壑。