兼职义务教师能兼职吗?教育部规定有啥说法?

“兼职义务教师”这个组合词本身就充满了张力与矛盾。兼职,通常意味着获取额外报酬;义务,则明确指向无偿奉献。将二者并置,恰恰触及了当前中国教育界一个极为敏感且核心的问题:在职教师,尤其是公立学校教师,能否在主业之外,以“义务”之名行“兼职”之实?要解答这个问题,我们必须拨开表象的迷雾,深入探究教育部相关政策法规的内核,理解其背后的价值导向与刚性约束。

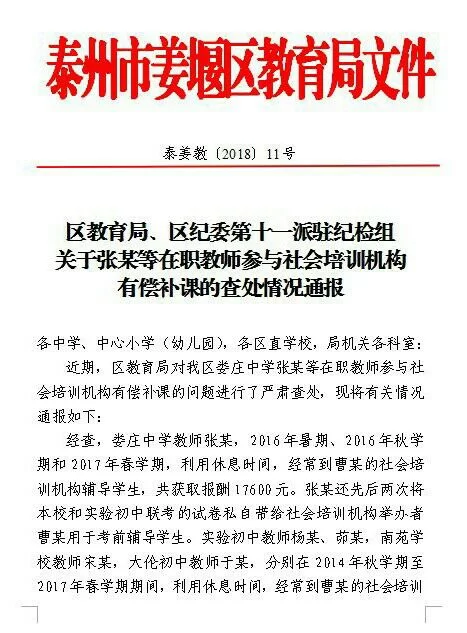

首先,我们必须明确一个不可动摇的政策基石:严禁在职教师有偿补课。这一规定并非空穴来风,而是源于《中小学教师违反职业道德行为处理办法》(2018年修订)以及“双减”政策等一系列文件的反复强调。其中明确规定,教师“不得组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课”,“不得参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课”,“不得为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息”。这三条“红线”清晰地划定了公立教师校外兼职的法律边界,任何以获取经济利益为目的的校外教学活动,无论形式多么隐蔽,都构成了对职业道德的违背。这一规定的初衷,是为了维护教育公平,防止教师将本职工作中的精力与资源向课外辅导倾斜,避免因利益驱动而影响正常教学秩序,同时也是为了切实减轻学生过重的学业负担和家庭的经济压力。因此,任何试图将“兼职”包装成其他形式的“有偿”行为,本质上都是对这一原则的挑战,其风险不言而喻。

然而,政策是刚性的,但教育的温度是柔性的。完全禁止教师利用业余时间发挥专业所长服务社会,既不现实,也违背了教师职业的奉献精神。这便是“义务”二字的价值所在。教育部在严格禁止有偿行为的同时,对教师的志愿服务、义务支教等行为是持鼓励和支持态度的。这里的关键,在于如何界定“义务”与“有偿”的本质区别。教师有偿补课与义务支教的核心分野,并非在于是否收取了现金,而在于其行为动机、组织形式和最终归宿。

真正的义务支教或志愿服务,通常具备以下几个特征:第一,组织性。它往往是由学校、教育主管部门、共青团、妇联或其他正规公益组织发起和统筹的,教师以个人身份申请,经单位批准后参与。例如,教育部组织的“援藏援疆万名教师支教计划”,或是各地开展的“名师公益讲堂”、社区“四点半课堂”等。这种有组织的活动,程序公开透明,权责清晰,能够确保教师的奉献行为在合规的轨道上进行。第二,公益性。其服务对象通常是特定群体,如偏远地区学生、留守儿童、随迁子女等,目的纯粹是为了弥补教育资源的不足,促进教育均衡,而非筛选优质生源进行“培优”。第三,无偿性。教师在整个过程中不直接向学生或家长收取任何形式的报酬。即便有交通、食宿等补贴,也由组织方根据统一标准发放,属于成本补偿,而非劳动所得。

那么,是否存在一些模糊地带?比如,一位教师应邻居之请,无偿为孩子辅导功课,这算不算违规?再比如,教师在某个公益机构做志愿者,偶尔为孩子们提供学习指导,这是否被允许?对此,我们需要从政策的本意去理解。教育部的规定,主要打击的是“规模化、组织化、商业化”的有偿补课。对于零星的、偶发的、非营利性的善意帮助,政策层面通常不会过度干预。但这其中有一个微妙的平衡,一旦这种“帮忙”变得常态化、固定化,甚至演变成变相的“小灶”,或者以“感谢”为名收受礼品礼金,其性质就可能发生改变,滑向违规的边缘。因此,对教师而言,最稳妥的做法是,任何超出本职工作范围的教学活动,都应主动向学校报备,寻求官方的指导和认可。这既是对自己的保护,也是对职业规范的尊重。

对于希望吸纳教师力量的社会组织或机构而言,同样需要厘清边界。如果邀请教师参与的是纯粹的公益项目,应确保其“义务”属性,明确告知其无酬劳的性质,并为教师参与志愿服务提供必要的证明和支持。切忌以“顾问费”、“课时补贴”等名义,行变相有偿补课之实,这不仅会将教师置于违规风险之中,也可能给机构自身带来法律和声誉上的麻烦。一个负责任的平台,应当成为教师奉献爱心的桥梁,而不是诱导其触碰红线的推手。

从更深层次的视角看,关于教师兼职的争论,实际上反映了社会对教师角色期待的变迁。过去,教师的知识被视为稀缺资源,课外辅导有其存在的市场。但随着“双减”政策的深入推进和教育评价体系的改革,社会越来越期望教师回归“立德树人”的本职,将更多精力投入到课堂教学和育人工作中。与此同时,鼓励教师通过志愿服务等形式,将专业知识辐射到更广阔的社会空间,实现个人价值与社会价值的统一,正成为新的价值导向。未来,我们或许会看到更多制度化的设计,为教师参与公益服务提供更通畅、更规范的渠道,让“兼职义务教师”这一身份,不再是充满争议的灰色地带,而是彰显新时代教师风采的亮丽名片。

因此,面对“兼职义务教师能兼职吗?”这个问题,答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个需要审慎辨析的选择题。当“兼职”被“义务”纯粹地定义,并被纳入规范的组织框架时,它不仅合规,更是值得敬佩的善举。而当“义务”的外衣下包裹着“有偿”的内核时,它便成为了不可触碰的禁区。对于每一位心怀热忱的教师而言,清晰认知政策边界,主动选择合规路径,让自己的专业能量在阳光下释放,这既是对职业生涯的珍视,也是对教育事业的真正负责。