兼职劳务派遣合同有效吗,签劳务协议还是合同?

面对一份心仪的兼职工作,特别是通过劳务派遣公司介绍的岗位时,许多人都会被一份名为“劳务协议”的文件拦住去路,心中涌起一个巨大的问号:兼职劳务派遣合同有效吗?这究竟是一份保障我权益的“护身符”,还是一个精心设计的“文字陷阱”?要厘清这个问题,我们必须拨开“合同”与“协议”的文字迷雾,深入其背后的法律逻辑与现实应用。这不仅仅是一个名词辨析,更直接关系到每一位劳动者的切身利益,从薪酬发放到工伤认定,再到未来的职业保障。

首先,我们必须明确一个核心的法律概念:劳务协议和劳动合同存在本质区别。劳动合同,其法律依据是《中华人民共和国劳动合同法》,它确立的是一种“从属关系”。在这种关系下,劳动者成为用人单位的一员,必须遵守单位的规章制度,接受其管理和工作安排,单位则需承担支付报酬、缴纳社保、提供劳动保护等法定义务。这是一种带有身份属性的、相对稳定和持续的雇佣关系。而劳务协议,其法律依据主要是《中华人民共和国民法典》,它确立的是一种“平等关系”。双方是平等的民事主体,一方提供服务,另一方支付报酬,不存在管理与被管理的人身依附性。比如,你请人维修电脑,双方签订的就是劳务协议,修完付钱,两不相欠。

那么,回到兼职场景。法律上对“兼职”有一个专门的称谓——非全日制用工。根据《劳动合同法》的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这种形式有几个显著特点:可以订立口头协议(但为避免纠纷,强烈建议书面化),不得约定试用期,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工,且终止用工时,用人单位不向劳动者支付经济补偿。最关键的是,从事非全日制用工的劳动者,可以与一个或一个以上用人单位订立劳动合同。这意味着,如果你找到的兼职符合“非全日制”的法定特征,那么你与用人单位之间建立的就是非全日制劳动合同关系,无论这份文件被称作“合同”还是“协议”,其本质都应受《劳动合同法》的调整。

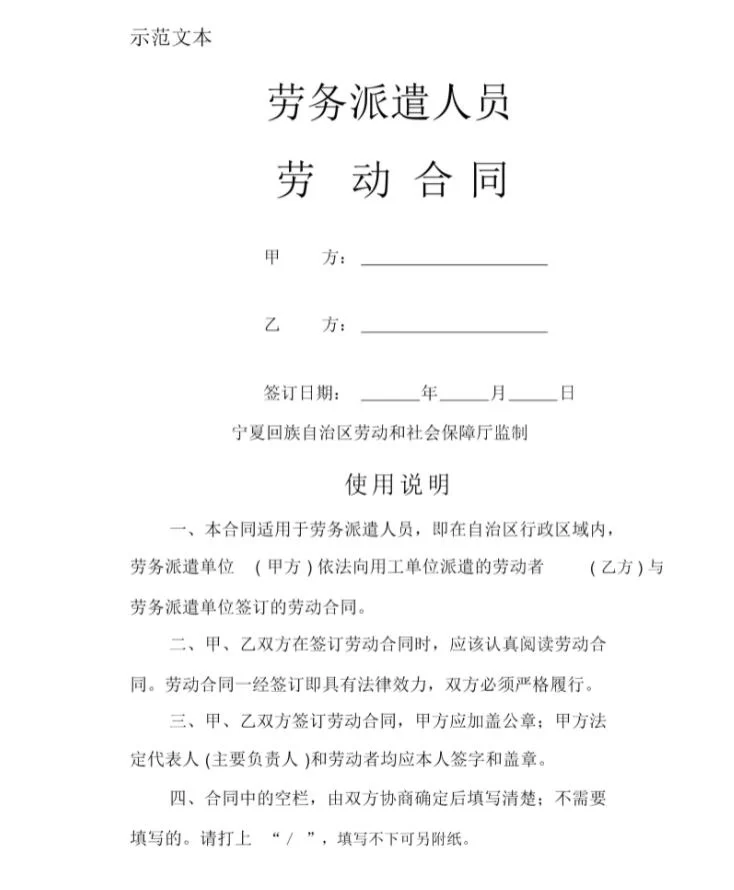

当“劳务派遣”这一元素介入后,问题变得更为复杂。标准的劳务派遣涉及三方主体:派遣单位(你的法定雇主)、用工单位(你实际工作的地点)和你自己。法律规定,派遣单位必须与你订立至少二年以上的固定期限劳动合同,这是法律的强制性规定。那么,为什么会出现“兼职劳务派遣”和所谓的“劳务协议”呢?这往往是派遣单位为了规避法律责任而采取的策略。他们可能将岗位包装成“临时性、辅助性”的兼职,然后试图与你签订一份“劳务协议”,以此规避缴纳社会保险、支付经济补偿金等义务。

现在,我们来正面回答那个关键问题:兼职劳务派遣合同有效吗?答案是:关键看实质,而非名称。判断其效力的标准在于你与派遣单位之间形成的是“从属关系”还是“平等关系”。如果你需要遵守派遣单位或用工单位的考勤制度、着装要求、工作流程,接受其领导和工作安排,那么你们之间就构成了事实上的劳动关系。此时,即便文件名为《劳务协议》《合作协议》甚至《项目计划书》,在法律上依然可能被认定为劳动合同。根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》的规定,当用人单位未与劳动者签订书面劳动合同,但同时具备“用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格”、“用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动”、“劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分”这三个情形时,劳动关系成立。因此,一份名为“劳务协议”的文件,如果其内容体现了劳动管理的实质,那么它就是一份“名为协议,实为合同”的文件。虽然其本身因违反法律强制性规定(如规避社保义务)可能导致部分条款无效,但劳动关系的成立事实不会因此改变,派遣单位仍需承担用人单位的法定责任。

对于劳务派遣员工权益保障而言,理解这一点至关重要。在签署任何文件前,你必须擦亮眼睛。首先,审查签约主体。与你签约的必须是合法注册的、具备劳务派遣经营许可的派遣公司,而不是直接用工的企业。其次,审查文件内容。不要被标题迷惑,逐条阅读。看里面是否规定了具体的工作时间、地点、内容,是否有遵守规章制度的条款,薪酬如何计算和发放。这些都是判断劳动关系性质的关键。特别是关于社会保险,对于非全日制用工,法律规定用人单位无需为其缴纳全部社保,但必须为其缴纳工伤保险。对于全日制劳务派遣员工,则必须缴纳五险一金。如果派遣单位以“兼职”为由,在协议中约定“社保自理”、“已包含在报酬中”或让你签署“自愿放弃社保”的声明,这些都是无效的。

最终,当你面临签劳务协议还是合同的选择时,你的决定应该基于对自身角色的清晰认知。如果你寻求的是一份受《劳动合同法》全面保护的、相对稳定的工作,那么你应该坚持签订正式的劳动合同。如果你确实是提供独立的、非从属性的技术服务或咨询,那么劳务协议或许适用。但在绝大多数兼职派遣场景下,劳动者都处于相对弱势的地位,其工作性质明显具有从属性。因此,我的建议是:宁要一份内容详实的“劳动合同”,不签一份权责不清的“劳务协议”。在签约前,如有疑虑,不妨向当地劳动监察部门或法律援助机构咨询,将文件内容交由专业人士审阅。签下的不只是一纸文书,更是对自身劳动价值的确认与对未来权利的守护。在法律框架内,清晰地认知自己的位置,勇敢地主张应得的权益,这才是每一位现代劳动者应有的智慧与姿态。