兼职单位性质怎么填?单位性质分类有哪些?

在填写各类税务申报、社保登记或是背景调查表格时,“单位性质”这一栏常常让兼职者感到困惑。它看似简单,实则蕴含着对用工主体法律身份的精准定义。错误的填写不仅可能导致信息审核不通过,甚至可能在未来的权益保障中埋下隐患。因此,理解兼职单位性质怎么填,并掌握其背后的分类逻辑,是每一位现代职场人必备的常识。这并非一个可以随意选择的标签,而是对您工作关系本质的客观反映。

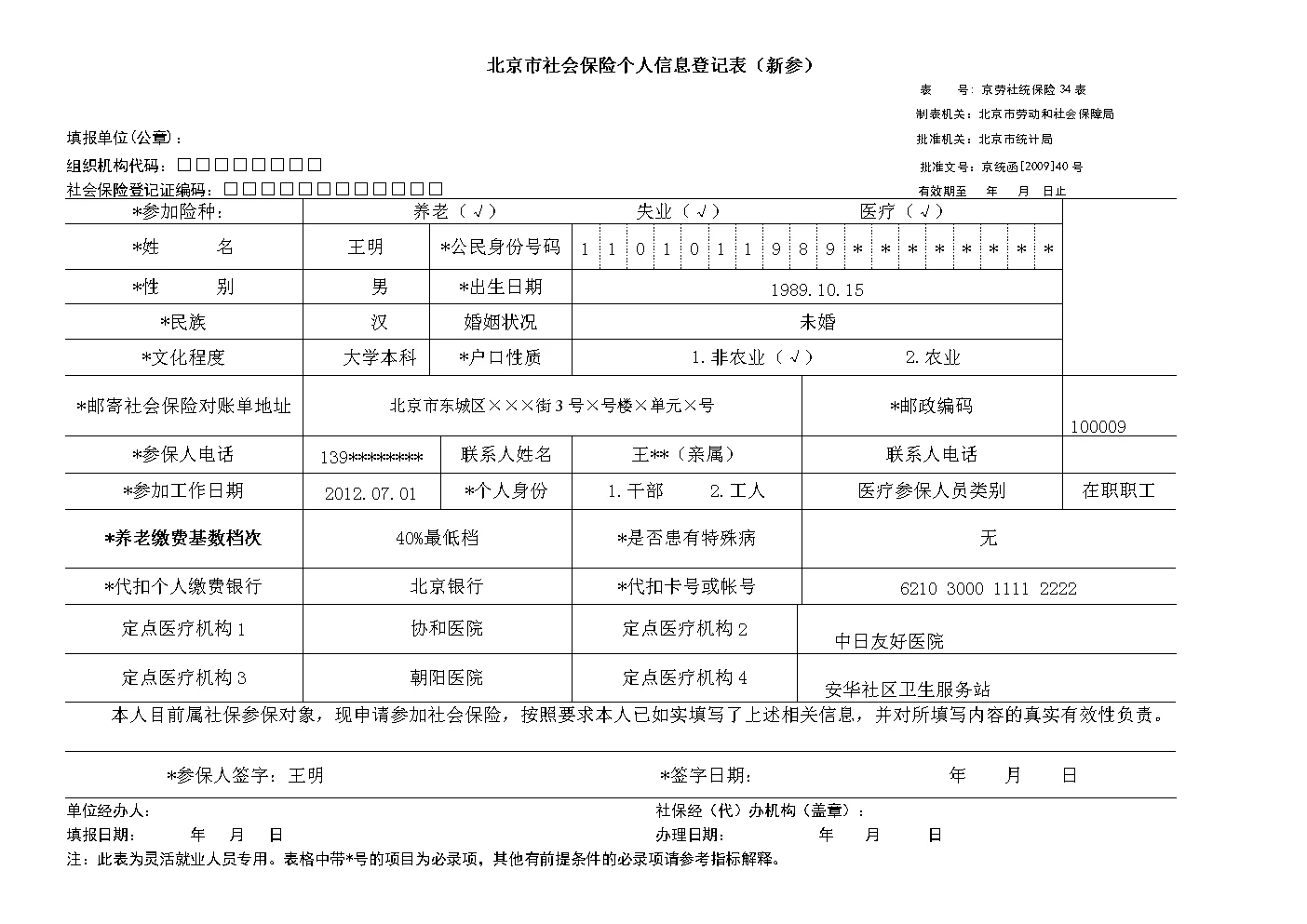

要准确填写,首先必须系统性地了解单位性质分类有哪些。我国的单位性质划分是一个相对成熟且复杂的体系,它如同社会经济活动的“身份证”,宏观上服务于国家统计与管理,微观上则明确了每个组织的法律地位与责任。通常,我们可以将其划分为几个核心大类。第一类是企业单位,这是最常见的形式,指以盈利为目的的经济组织,如有限责任公司、股份有限公司等。在企业内部,又可根据所有制形式细分为国有企业、集体企业、私营企业、外资企业等。第二类是事业单位,这类单位由政府利用国有资产举办,从事教育、科技、文化、卫生等活动,不以盈利为首要目的,例如公立学校、科研院所、图书馆等。第三类是机关单位,即国家各级权力机关、行政机关、司法机关等,俗称“公务员”所在的单位。第四类是社会团体,由公民自愿组成,为实现会员共同意愿,如各类协会、学会、基金会等。第五类是个体经济组织,也就是我们常说的个体工商户,由个人或家庭经营,规模较小。第六类是民办非企业单位,例如私立学校、民办医院、养老院等,它们从事非营利性社会服务活动,但其举办主体并非政府。理解了这些基本分类,就为填写兼职单位性质打下了坚实的理论基础。

然而,理论框架清晰,现实情况却千差万别。当面对“兼职工作单位性质填什么”这一具体问题时,我们需要根据兼职关系的实质进行判断。最简单直接的情况是,你的兼职对象是一家明确注册的公司。例如,你在一家私营的科技公司做周末的软件测试,那么单位性质就应填写“私营企业”或更精确的“有限责任公司(私营)”。如果是在一家外资连锁餐厅做服务员,则应填写“外商投资企业”。此时,关键在于确认与你签订兼职协议或向你支付报酬的法律实体的确切性质。通常,你可以在对方的营业执照或官方网站上找到这一信息。这是最标准、最不易出错的填写方式。

但现实往往更复杂,尤其是在新经济业态下。当你的兼职对象是个体户兼职单位性质时,填写就需要更加细致。比如,你为一家个人经营的咖啡店做周末咖啡师,这家店在法律上注册为“个体工商户”。那么,你的单位性质就应该填写“个体工商户”,而不是“私营企业”。这二者在法律责任、税收政策上存在显著差异,准确填写至关重要。同样,如果你为一个小型设计工作室工作,而该工作室未注册为公司,而是以个人名义承接业务,那么其性质也属于个体工商户范畴。在这种情况下,辨别对方是否拥有工商注册的“营业执照”以及执照上的“类型”是关键一步。

更具挑战性的是自由职业者单位性质怎么写的问题。自由职业者本身并非一个“单位”,而是一种工作状态。当自由职业者完成一项项目并收到款项时,付款方才是需要被定义的“单位”。例如,一位自由撰稿人为某杂志社撰稿,那么单位性质应填写该杂志社的性质,可能是“事业单位”或“国有企业”。如果他为一家企业公众号提供内容服务,则应填写该企业的性质,如“私营企业”。在平台经济模式下,情况变得更加微妙。一位网约车司机,其报酬由平台支付,那么单位性质通常填写该平台公司的性质,例如某出行科技有限公司属于“私营企业”。但需要明确的是,平台与司机之间的关系往往被界定为“服务合作”而非“劳动雇佣”,但这不影响在填写表格时将实际支付报酬的平台作为“单位”。对于自由职业者而言,如果他们为了方便开票和税务申报,自己注册了个体工商户或一人有限公司,那么当他们以自己的主体身份对外提供服务时,在需要填写自己单位性质的场合(如作为乙方签订合同),就应填写“个体工商户”或“有限责任公司(自然人独资)”。

为了确保填写的准确性,遵循一套兼职单位性质填写规范是必要的。首要原则是“从合同,从付款”。检查你签订的兼职协议或服务合同,看甲方的全称和公章,这是最权威的依据。其次,查看银行流水或支付记录上的付款方名称,这也能直接反映出单位的法律实体。如果信息模糊或无法判断,最稳妥的方式是直接向对方的人力资源部门或财务负责人咨询。切忌凭感觉或想当然地填写,比如将所有兼职单位都填成“私营企业”,或将为个人老板打工的情况填成“其他”,这都是不严谨的。同时,要避免将工作岗位或工作内容与单位性质混淆,“设计”、“咨询”、“教育”是职业,不是单位性质。

随着零工经济的蓬勃发展,灵活就业已成为社会常态,传统的单位性质划分正面临新的挑战。平台作为连接海量供需双方的“超级中介”,其法律地位的界定仍在不断探索和完善中。对于兼职者而言,理解并准确填写单位性质,不仅是完成一项表格任务,更是对自己社会经济角色的一次清晰认知。它要求我们跳出传统的“单位人”思维,学会从法律和契约的角度审视自己的每一份工作。这种认知上的升级,将帮助我们在日益复杂的职业环境中更好地保护自身权益,规划职业发展路径。将每一个看似枯燥的标签填写准确,本身就是一种专业素养的体现。